«El Cuento del zar Saltán» eleva un emotivo canto a la maternidad

Próximo al «Día de la madre», el Teatro Real estrena la mejor producción lírica de este año en España, una fábula, esta vez, bien traída al presente, que une a dos geniales artistas rusos: Pushkin y Rimski-Kórsakov

'El cuento del zar Saltán' de Nikolái Rimski-Kórsakov

«Rimsky-Kórsakov no posee el don de la invención y de la fecundidad melódica». Algo impensable si lo primero que acudiera a la cabeza fuese su «Scheherazade». Pero su colega Cesar Cui (cuerpo a tierra, que vienen los nuestros), continúa atizándole: «Carece de facilidad y en ocasiones de originalidad; los motivos que emplea en sus obras no son en muchos casos más que el reflejo de música ajena (…) una atmósfera tibia rodea sus mejores páginas, falta de nervio, ausencia de arranque apasionado».

En definitiva, «el temperamento de Rimsky-Kórsakov es más adecuado al género sinfónico que a la ópera», sostiene Cui al valorar sus primeros empeños líricos, que prefería mejor a Glinka frente a su compañero de aventuras musicales.

Luego, el tiempo, ese gran escultor, ha situado a cada uno en su propio lugar de la historia, y Cesar Cui apenas se asoma hoy por las programaciones, mientras el fértil repertorio lírico (el sinfónico se encuentra plenamente asentado) de Rimsky, que se ofrece una y otra vez en los teatros del área eslava, también enriquece con sus propuestas las de los coliseos más occidentales, a un ritmo creciente.

'El cuento del zar Saltán' de Nikolái Rimski-Kórsakov

Incluso hay instituciones europeas, como la Monnaie de Bruselas y el Real madrileño, que colaboran estos días para resucitar las óperas del ruso, como ha ocurrido con El cuento del zar Saltán, que después de estrenarse, en 2019, en la capital belga recala aquí y ahora para común regocijo del público: nadie debiera perdérsela, porque se trata de la mejor producción de ópera que se va a disfrutar este año, en España.

La recomendación se basa en dos factores esenciales: la belleza innegable de esta ópera, que refuta las prevenciones de Cui sobre el oficio de Rimsky como creador lírico (de primer nivel), y la fascinante propuesta escénica que le permite, esta vez sí, a Dmitri Tcherniakov, ofrecer una lectura actual de la obra sin menoscabo algo de su espíritu original: aquí se mide con Pushkin, que no es moco de pavo, por lo que cualquier veleidad o capricho estarían de más.

Al polémico director de escena ruso se le nota siempre mucho mejor implicado cuando trabaja sobre materiales de partida en los que se reconoce y valora, a los que pretende dotar de un significado trascendente sin vulnerar las tradiciones que los nutren. El peso innegable de la cuna.

El mimo, el celo, el propio conocimiento a la hora de reivindicar a los autores no es el mismo que cuando, por ejemplo, Tcherniakov se ensaña con el repertorio italiano: recuérdese aquella espantosa Traviata para La Scala que el teatro milanés, después de fundirse varios millones de euros en la producción, tuvo que enviar rápidamente al desván para recuperar la más tradicional de una Liliana Cavani que, en cambio, sí mostraba una, en principio, más lógica afinidad y comprensión hacia Verdi.

'El cuento del zar Saltán' de Nikolái Rimski-Kórsakov

Entre las muchas razones que a veces propician que los hombres abandonen a sus consortes, hay una que ni siquiera respeta a los genios. Cuando, en ocasiones, el heredero no viene como se había figurado, la responsabilidad salta por la ventana. Ocurre hasta en las mejores familias, véase Arthur Miller, el genial dramaturgo.

Y a la denuncia de esta inconducta se aplica Tcherniakov a partir del argumento del cuento del zar Saltán, el gobernante que, en su caso, instigado por la componenda de unas hermanas directamente extraídas de La cenicienta, decide dar muerte a su esposa (la menor de ellas) y a su propio heredero cuando le comunican que el bebé es un engendro de la naturaleza.

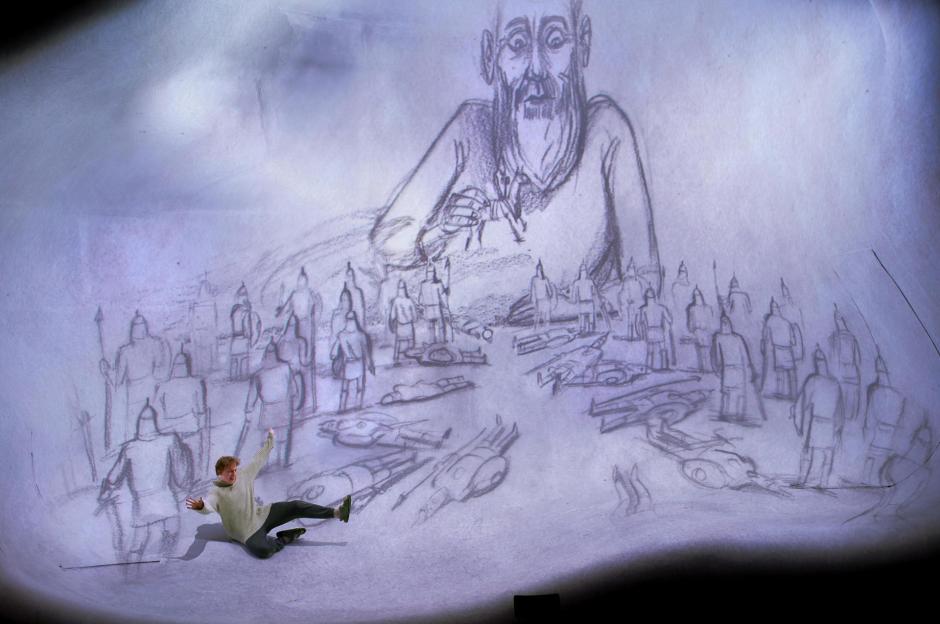

A partir de ahí, el director desdobla la acción de un modo inteligente, revelador y oportuno para mostrar, al principio, a una madre con su hijo autista. La historia de la ópera será la fábula que la progenitora vaya tejiendo para contarle al chico lo que realmente ocurrió con su padre.

Luego, una vez puesto en marcha el prodigioso, sutil artefacto de la imaginación, el menor se hará cargo del relato para enriquecerlo con ese lugar destinado a la fantasía que representa para él su último refugio ante un mundo hostil, del que solo lo salva el afecto tierno, abnegado e incondicional de la mujer.

La escenografía juega un papel esencial en esa doble vertiente de situar ambos mundos paralelos, el gris, sórdido de las circunstancias personales adversas de madre e hijo, y el reverso multicolor que se ofrece como explicación y, más aún, escapar, pero que es imprescindible respetar en una obra como esta, en la que Rimski y sus colaboradores de la ópera de Mámontov (aquel empresario-artista que robaba al estado para hacer realidad sus sueños de servir los mejores espectáculos), pretendían realizar la fusión ideal de todas las artes, sin perder nunca de vista al público y sus necesidades de entretenimiento.

La fusión de elementos procedentes de distintas disciplinas, como en las propuestas de Mámontov, permite ahora a Tcherniakov enriquecer la suya, otorgarle el sentido preciso, gracias al manejo, esta vez sí con todo el sentido, de los recursos audiovisuales a su alcance, fundamentalmente la animación: la aparición de la mujer-cisne propicia una de esas imágenes absolutamente cautivadoras que justifican el precio de una localidad, por más que las de las del Real sean las más caras de Europa.

El equipo vocal, ya muy rodado por la participación de los cantantes principales en el estreno de este espectáculo, en Bruselas, funciona a las mil maravillas, impulsado por la milimétrica dirección de actores de Tcherniakov.

Y aunque, como le ocurría a menudo a Rimsky, aquí las voces sean más bien modestas (en el reparto solo destaca por sus medios la Princesa Cisne de Nina Misayan) todos colaboran para que el resultado final sea el pretendido, una muestra de teatro musical de la mejor clase.

Que se podría mejorar aún más con otros solistas, seguramente, pero es que tampoco las demandas de Rimsky resultan aquí inalcanzables desde el punto de vista vocal para buenos, honestos profesionales, aunque nunca excepcionales, como les ocurre a los aquí reunidos.

Al no tratarse de un ejercicio de belcanto, no resultaría oportuno ponerse ahora a ponderar virtudes y defectos, en detalle, de cada uno. El equilibrado conjunto contribuye, a su manera, sin desatino, al magnífico resultado global, a la verificación de las ideas, esta vez bien desarrolladas, del director de escena.

En la ópera no hay parte musical que se pueda desgajar del todo, por eso desde su inicio se habla de «obra en música», no «con música» (eso es otra cosa). Aquí se ha contado con un correcto trabajo de la Sinfónica de Madrid, impulsada por la anodina, discreta batuta del asistente Ouri Bronchti, que tuvo que reemplazar a Karel Mark Chichon.

Quedaría por ver si con un director más comprometido, audaz y experto como el maestro gibraltareño, las maravillas de Rimski, sobre todo esos interludios en los que a veces resultan adecuados los juicios de Cui sobre su naturaleza sinfónica (qué prodigio de instrumentación, de inventiva armónica, todo al servicio de la fantasía, de la poética creación sonora), se verían mejor servidas.

Seguramente, sí. Bronchti condujo la nave a buen puerto con oficio (y a veces notables desequilibrios en el empaste y dinámicas, la frágil cuerda sepultada en oportunidades por los metales), pero sin la cualidad esencial del artista que a veces provoca el milagro pretendido de lo excepcional. El Real no acaba de entender que precisa de grandes batutas, no meros routiniers si quiere jugar en la primera división.

El coro resulta muchas veces perjudicado en las producciones de Tcherniakov, al que la presencia de muchedumbres le afean sus propuestas intimistas, y decide intervenir. Pero claro, como el propio Cui le reconoce (esto sí) a Rimsky, la grandeza de sus óperas, como la de la propia música teatral rusa (deudora a partes iguales de su folclore, vinculado a la gozosa y doliente participación pueblo, como a la majestuosa representación del poder de la corte), reposa en la plena exhibición de este elemento indispensable.

Diremos que Intermezzo realizó un gran trabajo adecuándose a las necesidades y limitaciones del director que, en varios momentos, le perjudican notablemente. Hay una obvia descompensación en el prólogo entre el sonido que surge del foso y las voces del coro, a ratos ahogadas.

Y los finales de acto no tienen la contundencia deseada (la sala tienen que vibrar hasta casi quebrarse, como ocurría con Gergiev). Pero la entrega del conjunto, su habilidad e implicación evitan un naufragio que en otros coros más modestos hubiese resultado inevitable. Gran trabajo de José Luis Basso y sus chicos, que han debido pasarlo mal en los ensayos.

El público, que no llenó el aforo, empezó muy frío, también quizá porque el mayor talento de Rimski se despliega a partir del primer acto, cuando el calor de los prodigios desvelados excitan plenamente su fecunda inspiración. Pero, al final, se concluyó festejando y reconociendo la extraordinaria labor de todos los implicados, incluido el equipo escénico. No van a encontrar nada superior, en su conjunto, al menos no este año.