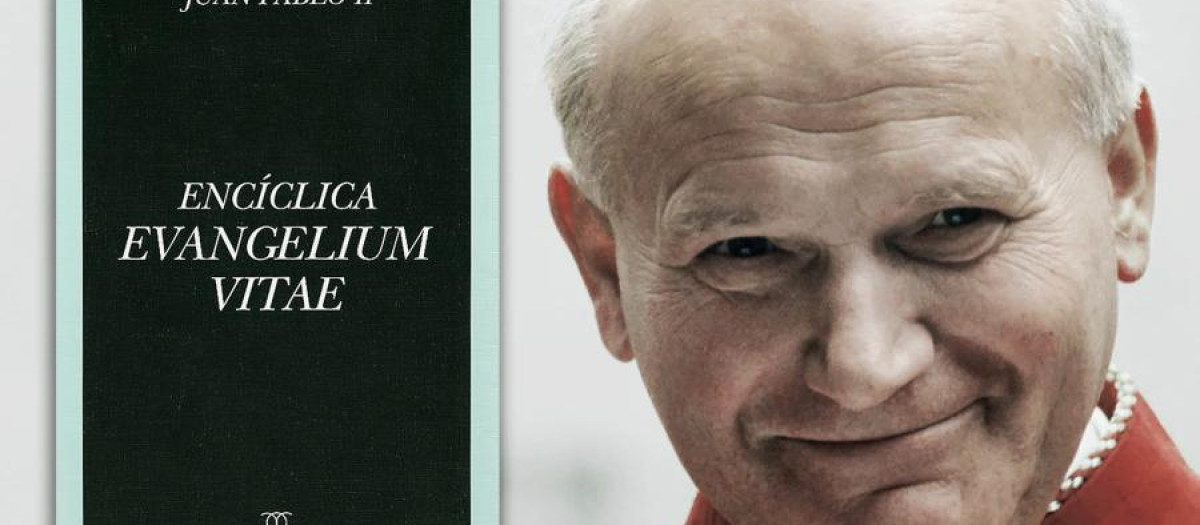

'Evangelium vitae'

Ciencia y bioética al servicio de la verdad desde la perspectiva de Evangelium Vitae

Treinta años después de la publicación de Evangelium vitae, la caracterización que Juan Pablo II hace de la cultura actual como una cultura de la muerte sigue siendo tan impactante como reveladora

La actual cultura secularista surgida en el mundo occidental a mediados del siglo pasado no facilita la práctica de la ciencia y la bioética al servicio de la verdad. Por cierto, esta cultura ya no es «privilegio» del mundo occidental, sino que se extiende por todo el mundo a través de Internet y las redes sociales.

Treinta años después de la publicación de Evangelium vitae, la caracterización que Juan Pablo II hace de la cultura actual como una cultura de la muerte sigue siendo tan impactante como reveladora. Escribe el Papa que estamos frente a una realidad:

«caracterizada por la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, que en muchos casos se configura como verdadera «cultura de muerte». Esta estructura está activamente promovida por fuertes corrientes culturales, económicas y políticas, portadoras de una concepción de la sociedad basada en la eficiencia. Mirando las cosas desde este punto de vista, se puede hablar, en cierto sentido, de una guerra de los poderosos contra los débiles. La vida que exigiría más acogida, amor y cuidado es tenida por inútil, o considerada como un peso insoportable y, por tanto, despreciada de muchos modos. Quien, con su enfermedad, con su minusvalidez o, más simplemente, con su misma presencia pone en discusión el bienestar y el estilo de vida de los más aventajados, tiende a ser visto como un enemigo del que hay que defenderse o a quien eliminar. Se desencadena así una especie de «conjura contra la vida»».

Tanto los individuos como la sociedad y la política en su conjunto están implicados en esta conspiración contra la vida de nuestros semejantes enfermos, discapacitados o incapaces de defenderse por sí mismos. Se trata de una cultura de la muerte porque no reconoce ni respeta el valor intrínseco de la vida humana. Esto ocurre al principio de la vida, como se evidencia por el elevado número de abortos, la aceptación del descarte de numerosos embriones en el uso de técnicas de reproducción artificial, el diagnóstico prenatal, la selección de embriones, el uso de embriones en investigación experimental y los tratamientos para acabar con la vida de los recién nacidos discapacitados (niños de hasta un año de edad). La cultura anti-vida también se manifiesta en el uso generalizado de la anticoncepción y la esterilización con el fin de impedir la generación de vida humana. El valor intrínseco de la vida humana también es violado en sus estadios finales mediante la eutanasia y la ayuda médica al suicidio.

¿Cómo ha surgido esta cultura en el último medio siglo? Tres factores desempeñan aquí un papel decisivo: en primer lugar, la visión de que sólo podemos acceder a un conocimiento verdadero, fiable y útil a través de medios empíricos y, por tanto, a través de mediciones científico-técnicas. En segundo lugar, la cultura actual está impregnada por el individualismo expresivo. El tercer factor es la visión dualista del hombre actualmente dominante. Estos tres factores están estrechamente relacionados.

La cultura actual es, ante todo, totalmente empirista. Considera que sólo lo que es perceptible con los sentidos y medible mediante sofisticados métodos científicos proporciona un conocimiento verdadero y útil. Sin embargo, siguiendo una línea exclusivamente empírica, no podemos conocer la existencia de Dios. En consecuencia, la cultura actual se caracteriza por lo que Juan Pablo II llama el «eclipse del sentido de Dios». Esto conduce automáticamente a un «eclipse del sentido del hombre». Dios, que nos creó, es la fuente de nuestros derechos fundamentales. Nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, poseemos un derecho fundamental a la vida y nuestra vida tiene un valor intrínseco. No obstante si, como ocurre en la cultura actual, se niega a Dios, ¿quién concede entonces el derecho a la vida a las personas o a unas determinadas categorías de personas? Ahora lo hará el Estado a través de sus leyes, tanto si es un gobernante autocrático como una mayoría democrática. Además, una cultura empirista conduce a la pérdida de la razón humana. La función de la razón se considera ante todo como una facultad aritmética. En consecuencia, resulta imposible conocer las verdades metafísicas y, por tanto, los valores y las normas morales. Por medios puramente empíricos no podemos conocer la verdad fundamental sobre Dios, el hombre y el mundo. Ésta sólo puede ser conocida por la razón, y más concretamente por la «recta razón», en el sentido que le dan Aristóteles y Tomás de Aquino.

Como resultado de esto, las acciones de las personas, las decisiones políticas y la legislación en la cultura actual no se basan en valores y normas éticas fundamentales, sino en los criterios científicamente técnicos de la eficacia, el utilitarismo y el valor económico. El valor de la vida humana se reduce a un valor utilitario: ¿en qué me beneficia este embarazo? Los padres optan por el aborto porque no quieren cargar con un hijo discapacitado. Una estudiante embarazada sopesa el valor del niño que lleva en su vientre y el riesgo de no poder terminar sus estudios. El valor de la vida humana se sopesa entonces frente a otros valores que, en esas circunstancias, pesarían más. Encontramos el mismo razonamiento en términos de utilidad y eficacia cuando se defiende que el valor de los conocimientos médicos que pueden adquirirse mediante experimentos con embriones o el de las nuevas terapias contra enfermedades hasta ahora intratables pesa más que la destrucción de embriones humanos necesaria para ello. Juan Pablo concluye así:

«El eclipse del sentido de Dios y del hombre conduce inevitablemente al materialismo práctico, en el que proliferan el individualismo, el utilitarismo y el hedonismo. Se manifiesta también aquí la perenne validez de lo que escribió el Apóstol: « Como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene » (Rm 1, 28). Así, los valores del ser son sustituidos por los del tener. El único fin que cuenta es la consecución del propio bienestar material» (nº 23).

Aquí el Papa menciona una segunda y muy fuerte tendencia en la cultura actual, el individualismo. Charles Taylor la caracteriza como la cultura del individualismo expresivo. La creciente prosperidad desde los años 60 ha permitido a las personas vivir independientemente las unas de otras. Esto ha llevado a una actitud altamente individualista ante la vida, que ahora se ha convertido en un fenómeno muy extendido. El individualismo expresivo se refiere a la tendencia actual del individuo a situarse en el centro, a subirse al «escenario» y a ver a los demás como espectadores. El individuo que se encierra en sí mismo está menos inclinado a mostrar solidaridad con los semejantes que son débiles y sufren discapacidades u otras situaciones. El individuo enfatiza su autonomía y ve, no sólo como un derecho, sino incluso como un deber, diseñar su propia religión y filosofía de vida y elegir sus propios valores éticos, distinguiéndose así de los demás. A causa del eclipse del sentido de Dios y con él, de la noción de una creación y de un orden creado, han quedado fuera de escena los valores éticos universales, los valores que Benedicto XVI llamaba «valores no negociables», entre otros el valor de la vida humana. Cuál es el valor de su hijo no nacido sería una decisión autónoma de la mujer embarazada. Cuál es el valor de la propia vida sólo podría determinarlo el individuo afectado. Esta autonomía del individuo está tan extendida que creemos que éste debería poder determinar no sólo lo que hace, sino también quién es. Por ejemplo, podría elegir su género o determinar que no es ni hombre ni mujer, sino no binario, con independencia de su sexo biológico.

Un tercer factor es la visión dualista del hombre, dominante en la cultura actual. La cultura empirista tiene una visión del hombre que no es más que una versión materialista de la de Descartes. Descartes veía al hombre como un ser formado por dos componentes, alma y cuerpo. La cultura actual no reconoce la existencia de un alma inmaterial, sino que identifica al hombre con su mente y con la conciencia humana, es decir, con la capacidad de pensar, tomar decisiones autónomas y establecer relaciones sociales específicamente humanas. Esta visión del hombre se conoce como «teoría de la identidad de la mente». La mente se identifica además con ciertos núcleos cerebrales superiores y con la corteza cerebral, o con los complejos procesos neurofisiológicos y bioquímicos que tienen lugar allí. Esta mente, la conciencia humana, es considerada la persona humana real, el sujeto.

El cuerpo, por su parte, se considera un objeto que la persona, la conciencia, utiliza para expresarse. El cuerpo como tal, que el hombre tiene en común con el mundo animal y que, por tanto, no le es específico, no pertenece a la esencia de la persona humana. El cuerpo, por tanto, no participa del valor intrínseco de la persona humana, sino que sólo tiene un valor instrumental. Por tanto, el hombre tiene un amplio derecho de disposición sobre él. Esto significa que puede adaptar su cuerpo a su gusto mediante cirugía estética o, mediante tratamientos transgénero para adaptar su sexo biológico -al menos en la medida de lo posible- a la identidad de género que se haya elegido. También tiene, según esta visión, el derecho radical de disponer sobre su vida y su muerte, en forma de aborto provocado, eutanasia y suicidio (médicamente asistido).

Por cierto, también hay especialista en ética que no niegan la existencia de Dios, pero que, sin embargo, basándose en una visión dualista del hombre, conceden a la persona humana un amplio derecho de disposición sobre su cuerpo. Por ejemplo, el protestante liberal Joseph Fletcher, uno de los pioneros de la ética médica como disciplina independiente, considera que el cuerpo es neutral. Ve al hombre como el artista que utiliza su cuerpo como materia prima.

La combinación de la cultura empirista con la del individualismo expresivo y la actual visión dualista del hombre ha demostrado ser un cóctel tóxico contra el respeto de la vida humana como valor intrínseco. Es lamentable constatar que, en la mayoría de los países, se ha hecho poco caso a la advertencia de Juan Pablo II en su encíclica contra el peligro de caer en una cultura de la muerte. Nuestra cultura, a pesar de su pretensión de proteger la vida humana, ha asumido cada vez más y más profundamente los rasgos de una cultura de la muerte. Francia incluyó el derecho de la mujer al aborto provocado como un derecho fundamental en su Constitución el 4 de marzo de 2025. Y un número creciente de países han abierto las puertas a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Además, en varios países los experimentos científicos están permitidos por ley, ya sea sólo con embriones sobrantes de una fecundación in vitro o con embriones creados específicamente para la investigación científica.

¿Qué tienen que decir la filosofía y la teología católicas a la cultura de la muerte? En primer lugar, consideran indispensable reconocer que la razón humana puede conocer verdades metafísicas; en segundo lugar, que el ser humano sólo tiene un dominio participado sobre la vida; y en tercer lugar, que la vida humana es un valor intrínseco.

En primer lugar, es conditio sine qua non que se reconozca a la razón la capacidad de conocer verdades metafísicas. La razón ve la esencia de las cosas a partir de lo que perciben los sentidos mediante un proceso de abstracción. A través de la razón, el ser humano conoce el ser de las cosas.

En segundo lugar, la fe cristiana reconoce cierta autonomía a la persona humana. Ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Posee razón y tiene un cierto grado de libertad. En consecuencia, tiene una providencia y una responsabilidad -aunque limitadas- (Sab 9,1-3; Sal 8,7-9). Su autonomía es, por tanto, sólo relativa, como dice el Concilio Vaticano II:

«Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a la voluntad del Creador… Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras» (Gaudium et spes, nº 36).

Esta autonomía humana, aunque relativa, implica un dominio real sobre el mundo y la vida. Sin embargo, se trata -como se ha dicho- de un dominio relativo o participado. El hombre participa de ser Dios, creado como es a su imagen y semejanza, pero no es Dios mismo.

El dominio participado no implica despotismo, sino por el contrario responsabilidad por la creación y por la vida en la tierra en general, subraya Juan Pablo II en Evangelium vitae:

«Defender y promover, respetar y amar la vida es una tarea que Dios confía a cada hombre, llamándolo, como imagen palpitante suya, a participar de la soberanía que El tiene sobre el mundo: « Y Dios los bendijo, y les dijo Dios: "Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra» (Gn 1, 28)” (nº 42).

El dominio participado sobre la vida debe entenderse como una responsabilidad especial por la vida en sentido amplio. Esto radica en el encargo que Dios hace al hombre de cultivar el jardín del Edén. El dominio participado del hombre sobre la creación es calificado por Juan Pablo II como «ministerial»:

«No se trata de un señorío absoluto, sino ministerial, reflejo real del señorío único e infinito de Dios. Por eso, el hombre debe vivirlo con sabiduría y amor, participando de la sabiduría y del amor inconmensurables de Dios» (nº 52).

Esta responsabilidad ecológica nunca puede caer en el despotismo, pues sería un abuso de la creación. El hombre, como administrador de la creación, es responsable ante Dios.

El hombre también participa en cierto sentido en el señorío de Dios sobre la vida humana. Esto encuentra su culminación cuando marido y mujer transmiten la vida en su matrimonio. El Concilio Vaticano II habla aquí de una cierta y especial participación que Dios les concede en su acción creadora (Gaudium et spes, nº 50). En la procreación, los esposos son colaboradores de Dios.

Por cierto, el señorío de la vida del hombre es muy limitado cuando se trata de la vida humana como tal, como deja claro Juan Pablo II con una extensa cita de la instrucción Donum vitae de 1987 de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre las técnicas de inseminación artificial:

«La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta «la acción creadora de Dios» y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término: nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente» (nº 5)

Una visión dualista del hombre, que -como vimos antes- atribuye al hombre un amplio derecho de disposición sobre su cuerpo y su vida, está en total contradicción con la visión del hombre que propugna la Iglesia. Juan Pablo II no profundiza en este tema en la Evangelium vitae, pero sí lo hace ampliamente en su encíclica sobre los fundamentos de la moral, Veritatis splendor, fundamental también para la ética médica. En ella se refiere a la visión aristotélico-tomista del hombre, al igual que el Concilio de Viena en 1312 y el V Concilio de Letrán (1512-1517) a principios del siglo XVI. Esta visión del hombre sostiene que el principio vital espiritual del hombre, en términos clásicos el alma, es la forma sustancial del hombre que conforma la materia prima en un cuerpo humano vivo. Tanto el alma como el cuerpo son constitutivos de la persona humana. El hombre no es sólo su alma ni sólo su cuerpo. Es a la vez alma y cuerpo (Gaudium et spes, nº 14). El cuerpo, como dimensión esencial del hombre, participa de la dignidad intrínseca del hombre y, por tanto, tiene un valor intrínseco. Es decir, el cuerpo es un fin en sí mismo y nunca un mero medio para alcanzar un fin, un valor puramente instrumental. Por tanto, el hombre tiene un derecho de disposición muy limitado sobre su propio cuerpo: sólo puede intervenir en él en la medida necesaria para mantener la vida de la persona en su totalidad, de acuerdo con el principio terapéutico o principio de totalidad, principio fundamental de la deontología médica. Por consiguiente, el hombre no tiene el derecho radical de disponer sobre la vida y la muerte de sí mismo, y mucho menos sobre la de otros seres humanos.

En su encíclica Evangelium vitae, Juan Pablo II afirma que la vida humana tiene un valor intrínseco: «la vida es siempre un bien» (nº 31 y 55). El hombre ha sido creado en su totalidad, alma y cuerpo, a imagen y semejanza de Dios. Por muy gravemente desfigurada que esté la vida física del hombre por una enfermedad o una discapacidad, es y sigue siendo

«manifestación de Dios en el mundo, signo de su presencia, resplandor de su gloria. Es lo que quiso acentuar también san Ireneo de Lyon con su célebre definición: «el hombre que vive es la gloria de Dios». Al hombre se le ha dado una altísima dignidad, que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que lo une a su Creador: en el hombre se refleja la realidad misma de Dios» (nº 34).

Es notable que Juan Pablo II, en Evangelium vitae, aborde el tema del valor de la vida humana no desde una visión (filosófica) del hombre, sino desde la cristología. Escribe que el valor de la vida humana se revela profunda y plenamente en la vida nueva y eterna que es fruto de la obra redentora de Jesús. Esto es evidente en la forma en que Él mismo describe su misión:

««Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Se refiere a aquella vida «nueva» y «eterna», que consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre está llamado gratuitamente en el Hijo por obra del Espíritu Santificador. Pero es precisamente en esa «vida» donde encuentran pleno significado todos los aspectos y momentos de la vida del hombre» (nº 1).

La vocación sobrenatural del hombre muestra la grandeza y la preciosidad de su vida incluso en su fase temporal, también en lo que se refiere a su dimensión física:

«la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana» (nº 2).

Juan Pablo II también ve una confirmación especial del valor intrínseco de la vida humana en la Encarnación del Hijo de Dios, haciendo referencia al Concilio Vaticano II.

««El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre». En efecto, en este acontecimiento salvífico se revela a la humanidad no sólo el amor infinito de Dios que «tanto amó al mundo que dio a su Hijo único», sino también el valor incomparable de cada persona humana» (nº 2).

Asimismo, ve una confirmación del valor intrínseco de la vida humana en el hecho de que, para redimirnos y hacer también posible nuestra resurrección, Cristo se sacrifique en la cruz. El signo más expresivo de esto es la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz:

«La sangre de Cristo, mientras revela la grandeza del amor del Padre, manifiesta qué precioso es el hombre a los ojos de Dios y qué inestimable es el valor de su vida… Precisamente contemplando la sangre preciosa de Cristo, signo de su entrega de amor, el creyente aprende a reconocer y apreciar la dignidad casi divina de todo hombre» (nº 25).

La mirada cristológica al valor intrínseco de la vida humana explica también el título de la encíclica: Evangelium vitae. Porque el Evangelio menciona la resurrección de la carne, la encarnación de Jesús y su sacrificio en la cruz para redimirnos, es una Buena Noticia de la vida humana. Esta es también la razón por la que el Papa abre la encíclica con las palabras: «El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús».

En conclusión, la práctica de la ciencia y la bioética sólo puede servir a la verdad si se reconoce la posibilidad de llegar al conocimiento de verdades metafísicas y al conocimiento de valores y normas fundamentales. Hay tres premisas fundamentales para una práctica de la ciencia y la bioética que sirvan a la verdad. La primera premisa es el reconocimiento de que la razón humana es capaz de conocer verdades metafísicas. La segunda premisa es el reconocimiento de que el hombre tiene, a lo sumo, una autonomía relativa, y su dominio sobre la vida es participado. La tercera premisa se refiere al reconocimiento de que la vida humana es un valor intrínseco. La fe y la reflexión teológica facilitan la aceptación de estas premisas. Sin embargo, su reconocimiento es también posible a través de una visión filosófica metafísica del hombre.

Ponencia expuesta en el marco del tercer Congreso Internacional de Bioética, El esplendor de la verdad en la Ciencia y en la Bioética, organizado por la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune.