Las Nuevas

Llegamos a la casa en tierra firme. Nos recibió un guarda que se llamaba Clarita al que saludamos con mucha reverencia y veneración. Pertenecía a una saga legendaria que dominaba la marisma desde generaciones. La casa, muy sencilla, tenía al lado una torreta con un molino como las de las películas del Oeste

Recién salido del río camino de Las Nuevas, montadas en el «cajón» La Marquesa de Zornoza y Pupa Biaggi

Nuestros letárgicos veranos en Jerez, prisioneros de aquel inmisericorde calor abrasador que achicharraba todo. Nos resguardábamos recluidos en aquella maravillosa casa de mis primos. Con enormes ventanas de rejas en fachadas recubiertas de buganvilla morada, suelos de losetas de mármol y altísimos techos. Jugábamos al Ping pong y nos bañábamos en la alberca del final de aquel inabarcable jardín de palmeras y árboles inmensos, casi selváticos. Todo era enorme.

La rutina la interrumpía tío Dicky con alguna expedición. Mientras aparcábamos las bicicletas negras inglesas, llenas de faros, jirones del pasado anglófilo de las anteriores generaciones, nos dijo: «Mañana vamos a «Las Nuevas»».

El Land Rover verde oliva y crema, con una Z en la puerta y la corona de mis tíos, entonces marqueses de Zornoza, siempre limpísimo, se cargaba con una precisión marcial. Marchábamos como a la guerra.

El servicio se afanaba con fardos variopintos. Elegantes cantimploras de safari forradas de cuero, quinqués, armas en fundas impecables. Los soberbios archiperres decimonónicos, convivían con lo más hortera de aquellos psicodélicos años 70, las maletas de cuero alternaban con espantosas bolsas de rafia de colores imposibles; ivasos y platos de plástico y manteles de hule de lunares de colorines con los bordes mal cortados y con cubiertos de plata. Todo con un orden obsesivo. Poca comida. Panes redondos, huevos, hielo en barras. En mi familia nos criamos todos en la más absoluta austeridad. Muy parcos siempre en la comida. Caza y productos de campo. Y ningún lujo. Jamás jamón. Muy de vez en cuando queso. Y galletas María con margarina en vez de mantequilla. Coca Cola solo el día de nuestro Santo. Éramos él hazmerreír de nuestros amigos vascos. Ni nuestras madres, ni abuelas pisaron jamás la cocina. Ni se molestaban en dirigirla. No la apreciaban. Comer bien era casi sucumbir a un vergonzante vicio populachero.

Batida récord de ánsares. Leo Biaggi, duque de Algeciras, conde de Teba y guardas.

La llegada fue un número. Un barquero circunspecto y adusto nos esperaba con una barca muy larga, despintada de azul claro y blanco con motor fuera de borda. Todo cargado profusamente y muy ordenado para no escorarla y meter agua. Poco amable. Probablemente porque enredábamos moviéndonos fascinados metiendo la mano en el agua y viendo peces saltar.

Llegamos a una zona no navegable. Allí nos esperaba lo máximo. Una especie de lago sin olas, infinito, hasta donde alcanzaba la vista que olía a cieno y rebosaba de vida. Las barcas planas que llamaban cajones atadas a las colas de unos caballos enormes y muy mansos. Los bultos a las barcas y nosotros como locos a subirnos en las aguaderas de los caballos. Tenían los cascos anchos y unas orejas muy largas. Yo en mi inocencia, aseguraba que tenían algo de un imposible cruce con mula. Luego supe que los llamaban marismeños.

Avanzaban a paso firme. Con una sola rienda. Insensibles a nuestros ánimos para que andarán más rápido, intentando echar carreras. De las espadañas salían todo tipo de aves. Tío Dicky y tía Sonia nos decían sus nombres. Y a lo lejos diferentes bandadas. Lo más exótico las lejanas manchas rosas de los flamencos.

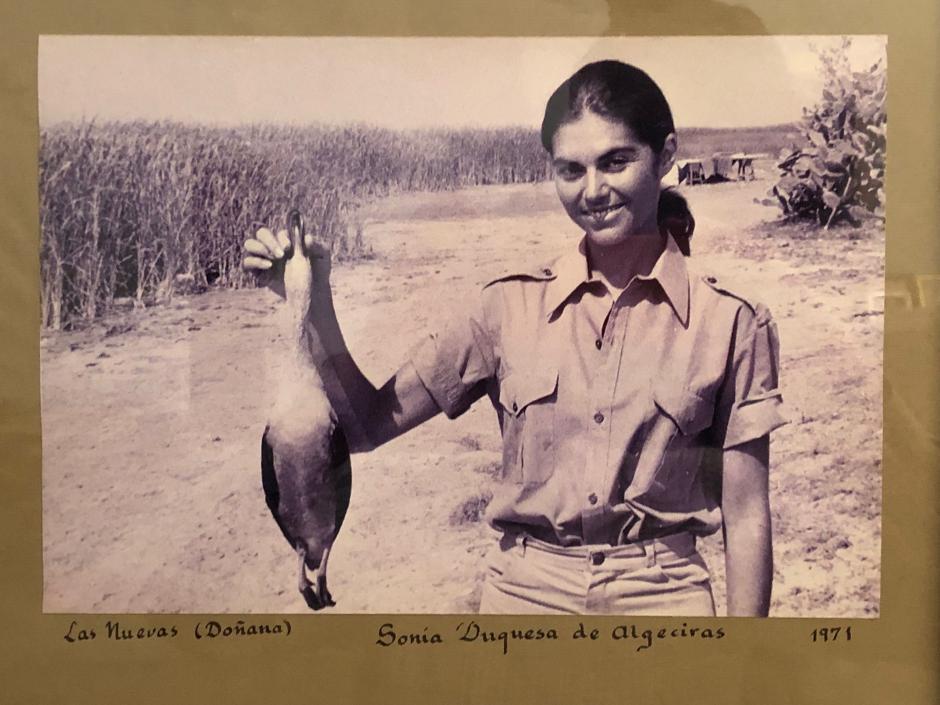

Sonia Duquesa de Algeciras, en Las Nuevas (Doñana) (1971)

Llegamos a la casa en tierra firme. Nos recibió un guarda que se llamaba Clarita al que saludamos con mucha reverencia y veneración. Pertenecía a una saga legendaria que dominaba la marisma desde generaciones. La casa, muy sencilla, tenía al lado una torreta con un molino como las de las películas del Oeste.

Y por la noche, luz de velas y quinqués. Charlas de tiradas de patos. Y consultando la guía Peterson de aves. Nos acostábamos encerrados en mosquiteras que colgaba del techo. Nos devoraban los mosquitos.

Por la mañana recorrimos la marisma. Fuimos a ver un barril donde había que meterse en las cacerías. Con nuestra entonces corta talla no asomábamos ni de puntillas. Y tenía algo de agua dentro, que había que achicar con una lata. Todo eso me gustó menos. Nunca me entusiasmó el agua. Una vergüenza en un país donde su barco de guerra más grande se llama «el Patiño» por mi antepasado.

En aquel puesto «el abo» (nuestro mítico abuelo Teba) mató «nosecuantoscientos» de patos

Mi miedo venía porque mis padres me abandonaban de muy muy joven en una horrorosa escuela de natación que se llamaba Jiménez. Unas morsas con gorro se duchaban y entraban pausadamente bamboleándose en aquella enorme piscina. Yo la recorría como podía mal flotando de espaldas. Choqué con una de aquellas ballenas. Y me sujeté como si fuera un islote. En castigo el profesor me sacó del agua y me tiró desde arriba. La angustia de la aguadilla saliendo a respirar bebiendo media piscina. Me negué a volver, y nunca aprendí a nadar bien. Y en esas seguimos.

Veíamos los barriles desde la distancia. En aquel puesto «el abo» (nuestro mítico abuelo Teba) mató «nosecuantoscientos» de patos. Tenía todos los récords.

El regreso fue todavía más fascinante. Otra barca mucho más amable nos esperaba en un sitio lleno de postes clavados que sujetaban redes. Pescaban anguilas. Barriles enteros. Cubos de anguilas pequeñas que antes fueron angulas. Nos habían regalado unas. Estaban vivas. Se movían en el saco que llevábamos por el agua. Unos bichos repugnantes y fascinantes a la vez.

Llegamos a Jerez. Mientras sesteábamos digiriendo todo aquel mundo fascinante que acabábamos de conocer, unos gritos despavoridos en la cocina. Entramos. Pepita la encantadora cocinera comunista que nos adoraba, chillando subida encima de la mesa armada con un cuchillo. Rosarito la siempre amable y sosegada ama de llaves, de voz queda y modales suaves, aullando subida en una silla. Las criadas jóvenes atropellando la puerta.

Se habían escapado las anguilas. Que por cierto eran muy largas. Carlos y yo a sillazos. Encantados. Valía todo. Mis primas de inmediato detrás También. Sillazo tras sillazo, bastonazos, paraguazos. Orgullosísimos, acabamos con las anguilas.

Cuando nos las sirvieron protocolariamente aquellas criadas tan elegantemente uniformadas en inmensas fuentes de plata, adornadas de zanahorias y patatas mirábamos la carne, que aunque no nos gustaba nada la comíamos ufanos porque las habíamos cazado nosotros.

- El conde de Teba, Jaime Patiño Mitjans es arquitecto y ganadero