Transistor

El portalón de San Lorenzo

Los tiempos del transistor y de Antonio Molina

Nada más levantarse el telón salió al escenario con ese atuendo donde le sobraban mangas por todas partes en una chaqueta que le quedaba enorme

Con el apagón total que se produjo en España el 28 de abril pasado nos hemos dado cuenta de lo que supone poder estar comunicados con el exterior mediante un pequeño aparato de radio. En una conocida tienda de electrónica cercana a mi domicilio me comentaron al día siguiente que un aluvión de clientes quería hacerse con algunos de aquellos olvidados aparatos, y que llegaron a agotar todas sus existencias habidas y por haber, incluidas las del almacén. Algo parecido a lo que, recordamos los más viejos, ocurrió aquella tarde noche del famoso golpe del 23F de 1981, cuando todo el mundo quería estar informado al instante de lo que pasaba en el cercado Congreso de los Diputados.

Si bien durante aquel lejano 23 F reinó la preocupación, pero la sociedad española demostró su madurez, ahora ha sido distinto. A través de las emisoras de radio (y el poco rato que estuvieron funcionando los móviles) oímos cómo algunos se dedicaban a sacarles chistes a la incomunicación total, se recreaban en ambientes de gente bailando, haciendo el imbécil, de fiesta improvisada, o sentada tranquilamente en los bares, sin reparar en las angustias que pudieran darse en hospitales o casas con personas dependientes, o la ruina para muchas empresas (aunque nos parece increíble que el apagón, en pleno horario laboral, sorprendiera, como dicen, a tanta gente sin estar trabajando; ¿de qué vive entonces este país?). Infantilismo y ridículo al máximo. Y, para colmo, esa emisora «de todos» se puso a radiar como si tal cosa una corrida de toros desde la Maestranza de Sevilla.

Con esta actitud servil, quizás todo esto les vino hasta bien a los sibilinos políticos de La Moncloa, desviando la otra realidad que tiene lugar en los tribunales de Justicia, esos de los que afirman, atacando con descaro a la división de poderes, que no hacen nada más que apoyarse en bulos y mentiras. Y mientras, Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional aprovechaba para colocar a su hijo de 30 años en un puesto de ejecutivo en Telefónica. Este es un país de intercambio de favores, y así a oscuras y de tapadillo les viene hasta mejor.

Me viene ahora a la memoria aquellos tiempos de Mariano Rajoy. ¿Imaginan ustedes que el apagón se hubiera dado con él en el gobierno? Hubiera faltado toda la tela del mundo para la cantidad de pancartas que hubieran portado los políticos de Sumar, Restar y todos los subvencionados, para encaminar sus protestas y sus estruendosas consignas, perfectamente aireadas y vociferadas por todos esos medios de información, que en vez de comportarse como el cuarto poder se comportan en realidad como unos mercenarios a las órdenes del Gobierno que les paga. Y entonces, todos juntos, gritarían: «Gobierno, dimisión, dimisión… por el apagón… por embustero y ladrón». Y le achacarían como «asesinos» cualquier muerte que se hubiese dado ese día, aunque fuera la de una mosca.

Pero en esta ocasión la izquierda se ha echado punto en boca y, como le suele pasar siempre, sus trapos sucios los confunden en la lavadora echándole el jabón escurridizo de la mentira y los bulos, esos de los que tanto sabe el presidente. Y mientras, a la fecha en la que estamos, los supuestos técnicos súper-pagados (la presidente de Red Eléctrica cobra un sueldo anual equivalente al de 40 padres de familia que trabajan 40 horas a la semana) todavía no han dado aclaración técnica alguna sobre el dichoso apagón.

La importancia de la radio

En aquellos tiempos de 1950, 60 y 70, los que queríamos estar informados al margen del Parte Oficial de las 10 de la noche, solíamos escuchar Radio Luxemburgo, Radio Estocolmo, Radio París, o Radio Andorra, pero había una emisora que era Radio España Independiente, La Pirenaica, que empezó a emitir el 22 de julio de 1941. A pesar de lo de «independiente» era una emisora dominada por el Partido Comunista Español, en un principio estuvo emitiendo desde el 'paraíso' de Moscú para luego más tarde hacerlo desde la 'democrática' Rumanía. Los locutores Enrique Castro Delgado, Jacinto Barrio y José Sandoval tenían elaborados programas continuos sobre todo lo que se movía en España, por pequeño que fuera.

Eso sí, eran muy selectivos en sus contenidos: difundían pequeñas nimiedades de la realidad social y laboral española a la que le podían sacar punta pero pasaban por alto asuntos más relevantes, como lo que pasó en junio de 1953 en las fábricas de la antigua Checoslovaquia comunista, cuando los obreros de la Skoda montaron una huelga que desembocó en duros enfrentamientos con la policía y la brutal intervención posterior soviética del «padrecito» Stalin con tanques de por medio. O cuando nada menos que en un punto tan caliente como Berlín Este los albañiles protagonizaron otra huelga, bajándose de sus andamios en protesta por los sueldos de miseria. Cuando La Pirenaica ya no podía ocultar más sucesos de este tipo sacaban las socorridas consignas propagandistas al uso: eran provocaciones de los «agentes del imperialismo» que querían «alterar la paz y la tranquilidad de los trabajadores».

En todo caso, obviando estas grandes noticias que, sospechosamente, se les escapaban, La Pirenaica llegaba a todos aquellos que la quisiera escuchar. Durante semanas hablaron de Córdoba, algo que hoy sigue sin ser habitual en los medios españoles. En este caso era sobre su Universidad Laboral, donde intentaron sin éxito que los operarios que trabajaban en la construcción se negaran a colaborar con el régimen.

Llegaron incluso a plantear comparaciones con la obra del Valle de los Caídos, en la que, según ellos, fueron «masacrados» miles de presos políticos. Además, de las universidades laborales en general decían que «eran un instrumento más del régimen para quitarle a la clase trabajadora la gente que pudiera valer y dejarla huérfana». Tela marinera.

Dichos comentarios se difundían o propagaban en las células o sitios donde se reunían discretamente los simpatizantes comunistas, como un conocido bar del barrio de Gavilán.

Por eso, de cualquier cosa que ocurriese dentro de las obras la emisora tenía información oportuna y la comentaba a su manera. Por ejemplo, al estar en las afueras de Córdoba se hizo necesario organizar el transporte diario de los trabajadores, que se llevaba a cabo en camiones donde iban de pie agarrados a sendas barras colocadas en el techo de la caja del camión. Así, sobre esto dijeron que a los trabajadores los llevaban «como cochinos». Pero la (triste) realidad era que en esa Córdoba, ni en su provincia, había autocares modernos suficientes para transportar a tanta gente.

Otros se desplazaban con sus propias bicicletas, sobre todo los trabajadores locales. El padre de Julián Contreras, que trabajó de listero en la citada obra, contaba que había aparcamientos organizados para miles de bicicletas, sobre todo BH y unas pocas menos de otras marcas. Cuando llegaba el invierno y terminaba la jornada, con las primeras luces de la tarde se veía bajar por la cuesta de Rabanales una caravana interminable de bicicletas con sus faros encendidos. La fuente que existía hacia la derecha de la cuesta donde hoy está la fábrica de cervezas (y cuya instalación provocó su desaparición) era parada obligatoria de muchos para reponerse y beber. Afortunadamente, la circulación de automóviles era entonces muy escasa, lo que quitaba algo de peligro en la carretera.

En la «sagrada» hora de la comida unos pocos se desplazaban a la cercana Alcolea, pero la gran mayoría comía a pie de obra. En aquellas escurridas taleguillas solían llevar sus improvisados potajes, la clásica tortilla o algo de picadillo. También llevarían sus habichuelas, como aquellas a la vinagreta que Casilda y Rafaela Madueño cuidaban de prepararnos, con todo el esmero del mundo, a los alumnos de la Universidad Laboral. Porque, sí, a pesar de todo lo que contara La Pirenaica, la obra fue cumpliendo puntualmente sus plazos (cosa incomprensible hoy día) y se pudieron levantar aquellas magníficas instalaciones donde algunos tuvimos la suerte de estudiar y formarnos como personas.

La radio nos dio a conocer a Antonio Molina

Y si hablamos de habichuelas (en este caso con arroz) es indudable que quien se nos viene enseguida a la mente es el gran Antonio Molina, Antonio Molina de Osés Castillo Hidalgo (1928-1992), ese hombre que con su voz única conquistó los corazones de los españoles. Recuerdo que el estreno de su película 'El pescador de coplas' en el cine San Cayetano de verano, situado un par de casas por debajo de la casa del torero José María Martorell, era un hervidero de mujeres hechas y derechas que habían acudido a presenciar la película y que suspiraban por ese joven malagueño de abundante pelo rizado moreno. Lleno hasta los topes, presenciando aquella película estaba el Gordo Más, ese pequeño hombre tan agradable, dueño de la tienda de Calzados Más en la calle Dormitorio. Con él se encontraban algunos miembros de la simpática peña El Celuloide que tenía su sede en el bar de Pepe el Habanero de la misma calle.

Cartel de 'El pescador de coplas'

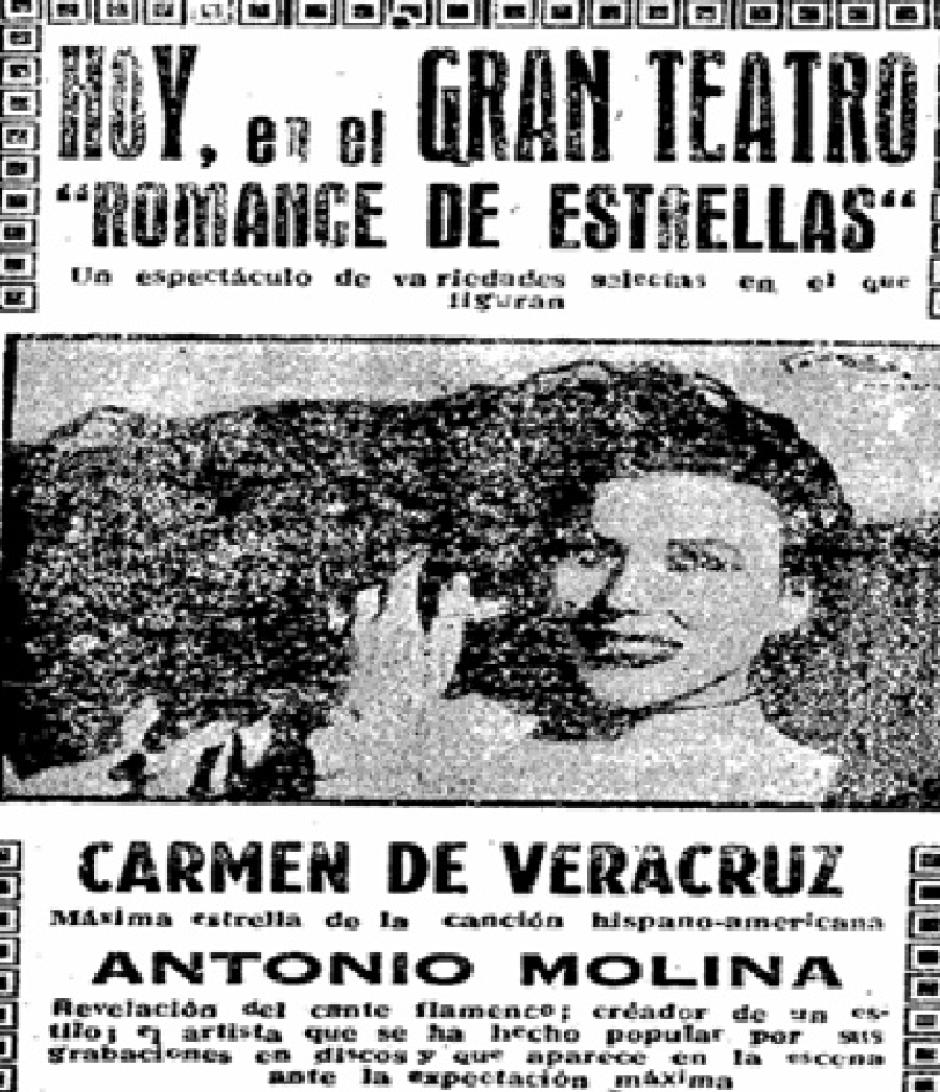

Pocos sabrán que el gran arranque de la luego exitosa carrera de Antonio Molina tuvo lugar en nuestra ciudad, en un lejano día de enero de 1952, donde llegó después de participar exitosamente en algunos programas de radio. En Córdoba iba actuar por primera vez ante un gran escenario.

Sus orígenes fueron muy humildes: la familia era oriunda del pueblo malagueño de Totalán, pero pronto su trasladó a la capital al barrio llamado popularmente de Las Fatigas, cuyo nombre lo dice todo. Cuando terminó el servicio militar, animado con los elogios por su gran voz, se prestó a que un profesor de canto, el maestro Lezaga, le ayudara a educarla. Así, ganó con mucha holgura un concurso de Radio España de Madrid presentado por el famoso locutor Ángel Soler (1906-1990). Por casualidad, entre los espectadores de aquel concurso estaba el empresario y gran emprendedor de Córdoba Antonio Cabrera Díaz (1889-1961), que siempre andaba pescando jóvenes artistas y promesas para sus espectáculos. Conjuntamente con otro empresario lo trajo para organizarle el 11 de enero de 1952 su debut en el Gran Teatro de Córdoba, el mejor local digno de la ciudad.

Alrededor de Antonio Cabrera Díaz se movía un grupo de incondicionales amigos que se reunía en la calle de la Plata. Allí estaban al tanto de todo lo que se montaba en aquella Córdoba más festiva. Uno de sus integrantes era el amigo Rodríguez Sánchez, 'Palitos', primo hermano de Manolete. Vivía junto a San Lorenzo, en la calle Roelas número 4, en una extensísima casa de vecinos llamada El Picadero en la que aún se distinguían lo que habrían sido, siglos atrás, las estancias de los caballos. Tan grande era su solar que en los años 80 del siglo XX albergó de forma efímera una buena piscina pública de mujeres, auspiciada por los hermanos Santiago, célebres pescaderos de San Agustín.

Diario 'Córdoba' del 11 de enero de 1952

Palitos, por su trabajo de cara al público en el Banco de Santander contaba con muchos contactos, por lo que conocía a todo el mundo. Por eso, en los días que precedieron a la actuación, con su charpa de amigos llevó a Antonio Molina de aquí para allá a fin de hacerle agradable su estancia en Córdoba. En el patio de su casa se comieron otras habichuelas, esta vez con arroz y oreja de cerdo, todo un lujo para esos años. Antonio Molina se comió aquello como si fuese un manjar para los dioses.

También sería Palitos el encargado de buscarle un traje adecuado para su debut en el Gran Teatro. Lo alquilaron en casa de Ojos tristes, un célebre personaje que vivía por debajo de los taurinos hermanos Zurito en la calle Morales de Santa Marina, y que lo mismo te alquilaba un sombrero militar cualquiera que un traje de princesa. El único traje para la actuación que encontraron, dada la corta estatura de Antonio Molina, no le quedaba muy bien que digamos. Pero no dio tiempo a ajustárselo, el debut estaba cerca y además Antonio tuvo que realizar algunos que otros ensayos previos.

Así que llegó el día del estreno. Su papel, por ser el primero en su vida sobre un escenario de esa entidad, era el de telonero. Nada más levantarse el telón salió al escenario con ese atuendo donde le sobraban mangas por todas partes en una chaqueta que le quedaba enorme. Y si hablamos del pantalón sobraba pernil para tapar una docena de zapatos.

La gente, que casi llenaba el Gran Teatro, empezó a mirar y mirar desconcertada a aquel pequeño hombre vestido de tal guisa, con su enorme mata de pelo y que apenas sabía moverse por el escenario. Comenzaron sólo unos pocos, pero se extendió, y al final en el teatro se oían de fondo carcajadas sonoras llenas de cachondeo. A las burlas y protestas del patio de butacas, por lo general la parte más seria y respetable, siguieron los pitos de los entresuelos y del gallinero mucho más estruendoso y vociferante, donde algunos llegaron incluso a dar mamporros a sus asientos como signo de desaprobación.

La grandeza de los elegidos surge en estas ocasiones tan poco propicias. El novato Antonio Molina estaba paralizado, sin saber qué hacer. Pero seguía entero, que ya era mucho. Cabrera y el maestro Lezaga estaban entre bastidores, y seguramente algunos les pedirían quitar del escenario a ese malagueño para no terminar de estropear el resto de funciones. Sin embargo, llamaron a Antonio discretamente y le dijeron: "Arranca con una nota larga y sostenida y te los metes en el bolsillo”.

Así lo hizo… y el resto ya es historia. Las risas fueron amainando, y al silencio que se iba extendiendo llegó después el asombro (y, por qué no decirlo, algunos sentirían hasta vergüenza por su comportamiento anterior). Con aquella prodigiosa voz ya no tenía sentido fijarse ni en el pelo de su cabeza ni el traje que tan mal le caía. Tras terminar, todo el público se levantó de sus asientos aplaudiendo como loco. Un triunfo apoteósico de los que quedaban señalados para siempre.

Poco tiempo después se le volvió a contratar en Córdoba y, como era inevitable, ya como cabeza de cartel. Al poco fue a Madrid y en su Teatro de Fuencarral dio el salto definitivo a la fama en España de la mano del empresario y periodista Lara, el que ya tuviera la visión empresarial años antes de contratar a un tal Manolete cuando aún era novillero. Y ahora, estando por medio un primo suyo llamado Palitos, el éxito volvía a llamar a su puerta.

Diario 'Córdoba' del 29 de marzo de 1952, ya como cabeza de cartel

Recientemente hemos visto la película 'Esa voz es una mina', y se puede comprobar que cuando empieza a actuar el coro de los mineros, en aquel concurso radiofónico de empresas, todo el mundo se ríe de ellos y los abuchean, hasta el punto de que el director del coro, encarnado en la película por un José Luis López Vázquez magistral como siempre, avergonzado abandona el escenario ante tal fracaso y desastre. Pero los compañeros le piden a Antonio Molina (uno más del coro) que cante él solo, y éste, haciendo un «largo y sostenido de su voz» la vuelve a liar… y los pitos se vuelven grandes aplausos. Lo mismo que pasó ese lejano día de 1952 en Córdoba.

'Adiós mi España querida'

De entre todas sus canciones que constituyeron un éxito, se puede decir que la más famosa por el impacto que causó en el mundo de aquella España abocada al mundo de la emigración, fue sin duda 'Adiós mi España querida' que en la mayoría de las secciones de discos dedicados de la emisoras, era la más solicitada. Era cuando daba la sensación que la idea de España nos dolía a los españoles. Al menos aquellas que presenciaron la película en el Cine San Cayetano echaron sus lágrimas al escuchar la citada copla.

Esa copla de Antonio Molina sería de los discos que gozaron de la mayor aceptación y predilección de los radioyentes, y así no lo demostraba la Emisora Radio Andorra, que por aquellos tiempos de 1950, 60, y 70, ostentaba el primer lugar de los discos dedicados: Y así podemos citar 'Angelitos Negros', de Antonio Machín; luego estaba 'La Primera Comunión', de Juanito Valderrama; 'Adiós mi España querida', de Antonio Molina; 'El cordón de mi corpiño', de Antoñita Moreno; 'Soldadito español', de Marujita Díaz, y a última hora 'Mariquilla', de José Luis y su guitarra.

Esos sin duda, fueron los discos más solicitados a nivel nacional, según nos decía el propietario de la citada Emisora Radio Andorra, Jaques Marie Marcel Trémoulet (1896-1971) en una entrevista que le hicieron en 1971 poco antes de morir. Este hombre nos diría que la sesión de Discos dedicados era el sostén principal de la emisora. Había veces que los solicitantes tenían que esperar cola. Con la pérdida de actualidad de los Discos dedicados, la emisora pasó por etapas difíciles y desapareció en 1984.

En la misma entrevista indicaba que por la festividad de San José se colapsaban las solicitudes de discos, siguiéndole en importancia el día de San Manuel. El mes de mayo por las primeras comuniones, y el mes de marzo por la marcha de los soldados al Servicio Militar, destacándose aquellos que les tocaba a África. Las bodas eran durante todo el año.

Antonio Molina, estuvo cantando hasta pocos años antes de su muerte. El 31 de enero de 1986 se presentó en el teatro del Progreso, en Madrid, con su espectáculo 'Adiós, mi España'. Como una premonición: sería el último de su vida porque en 1989 se vio obligado a retirarse cuando los médicos le diagnosticaron una fibrosis pulmonar que le obligó a estar conectado casi permanentemente a una botella de oxígeno.