Grandes gestas españolas

La gesta de la sanidad militar en la División Azul: los antecedentes (parte I)

Lea y escuche la primera parte del relato histórico que El Debate ofrece esta semana y la próxima

En el siglo XXI La División Azul se ha convertido en la unidad militar que más interés ha despertado entre los historiadores y estudiosos de la Segunda Guerra Mundial. Como río que no cesa, sigue generando una intensa y excelente producción bibliográfica con volúmenes que abarcan del diario militar al ensayo, la biografía, la literatura memorialista o la novela. Odiados y admirados, y envueltos aún en polémica, lo cierto es que el papel del ejército español luchando contra el totalitarismo estalinista sigue fascinando.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, España adquirió la condición de «nación no beligerante» por lo que no podía desplegar unidades propias. Sin embargo, participó con otros países en la «cruzada europea contra el comunismo» y fue el que aportó más efectivos con casi 50.000 voluntarios y sería por su valor el más condecorado en el enfrentamiento de los entonces los dos mayores ejércitos de la tierra la Wehrmacht germana frente al potente Ejército Rojo.

Y dentro del contingente de españoles que allí combatió, brilló de una manera especial el cuerpo sanitario, admirado tanto por alemanes como por soviéticos, con la singularidad de que su labor se centró en el frente de mayor mortandad de toda la contienda mundial. 25.000 bajas entre fallecidos, heridos, enfermos, congelados, mutilados, prisioneros y desaparecidos. O lo que es lo mismo, uno de cada dos voluntarios españoles fue baja.

Afortunadamente, en este campo médico la bibliografía les ha hecho justicia y existe una obra de referencia absoluta fuente de estas líneas. Su título Bajo el Fuego y sobre el Hielo de la Sanidad Militar en la División Azul del Doctor Poyato Galán.

La sanidad militar española: puntera y pionera

Que la Medicina española destacara en el frente soviético, no fue algo ajeno al espíritu de la propia sanidad militar española. Siguiendo la máxima de Hipócrates, «la guerra es la mejor escuela del cirujano», los españoles supieron siempre ir aprendiendo de las situaciones difíciles e innovando en cada momento, avances que extrapolaron a todas las áreas de la medicina.

Y es que históricamente, en las guerras los heridos yacían inasistidos a merced del enemigo implacable, quedaban indefensos ante bestias carroñeras, o expuestos a un clima hostil que alargaba su agonía. Además, aprovechando su vulnerabilidad, podían ser víctimas de malhechores.

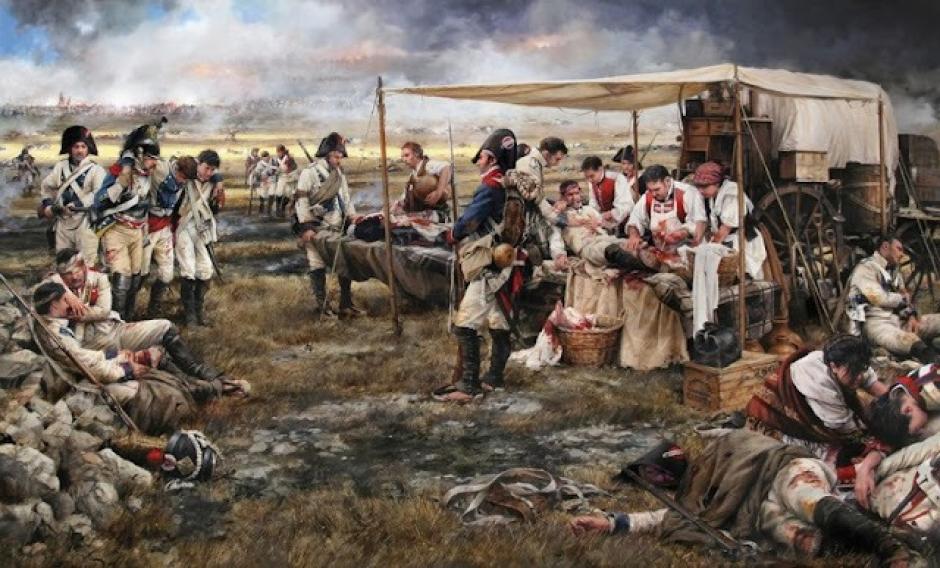

Primer hospital de campaña.

Aunque en el ejército romano ya existía una organización encargada de evacuar a los heridos y transportarlos hasta las enfermerías, el pionero en este campo se considera que fue el Reinado de los Reyes Católicos. En la guerra de Sucesión en 1474 durante la batalla de Toro se convirtieron en pioneros al instalar carpas con personal especialmente dedicado a asistir a los heridos. En 1492, en la Guerra de Granada, la propia Reina Isabel creó hospitales específicos de campaña: uno fijo en Alhama de Granada y dos móviles en Baza y en el Real de Santa Fe. Esta mecánica de asistencia la mantendrían nuestros reyes en todas las guerras españolas de la Edad Moderna y tendrían especial relieve en los Tercios de Flandes que incluían en plantilla a distintos facultativos y poseían un sistema de financiación sanitaria para que cada tercio tuviera su médico, cirujano y ayudantes. Felipe II además fundó la Real Botica que sería crucial en la investigación farmacológica. En estos hospitales se intentaba curar los heridos por humanidad, pero también para poder integrarlos al frente con la mayor celeridad posible.

La sanidad militar de la Armada Ilustrada en el siglo XVIII-XIX

En el siglo XVIII, La Armada Ilustrada emprendió una importante sistematización de la asistencia en hospitales y regimientos y la creación de los que se considera precursores de las Facultades de Medicina. El primero, y auténtica referencia sería Real Colegio de Cirugía para la Armada en Cádiz, después el de Barcelona en 1764 para cirujanos del Ejército de Tierra y en 1787 el de San Carlos de Madrid para civiles.

La sanidad militar española: puntera y pionera

Serían una iniciativa del cirujano mayor del Ejército y de la Armada Pedro Virgil. Y por esas fechas, otro militar español, José Queraltó, a finales del siglo aportaba la llamada cura española, un método novedoso para limpiar y taponar las heridas e inmovilizar el miembro afectado con una escayola para no manipularlo. Las páginas universales de oro las escribirían las campañas científicas allende los mares y la deslumbrante Operación Balmis que supuso la mayor campaña de vacunación altruista del planeta.

Sanidad militar en Cuba, Filipinas, Marruecos

La Sanidad militar también tuvo un gran desarrollo en la guerra de Cuba, donde combatiría el oficial médico Ramón y Cajal, futuro nobel y un capítulo muy destacado en el heroico asedio al Sitio de Baler, en Filipinas. Allí el médico malagueño Vigil de Quiñones, ya enfermo de beriberi o fiebre amarilla, descubría cómo paliar sus efectos impulsando el consumo de vitaminas con la plantación de un huerto con verduras frescas, como narra López de la Asunción en la obra de referencia del asedio: El Sitio de Baler. La heroica gesta de los últimos de Filipinas

El Sitio de Baler. La heroica gesta de los últimos de Filipinas

También las guerras del Marruecos español, de truculencia sin parangón hasta la fecha, fueron escenario de avances. Tal vez el más fue el descubrimiento de la anestesia epidural para operar, con menor riesgo y sin dolor, las heridas de las extremidades inferiores. Ideada por el comandante Fidel Pagés es la única técnica que existe en la historia de la medicina que se mantiene tal cual se describió y permanece invariable desde 1921. Fidel Pagés la bautizó como anestesia metamérica.

Como es tónica habitual en muchos descubrimientos españoles, en 1931, el italiano Dogliotti se arrogaba la paternidad de la técnica epidural. Afortunadamente hace unos años el Instituto de Historia y Cultura Militar reivindicaba el trabajo de la Sanidad militar española en general y de Pagés en particular y se ha recuperado su valor en importantes trabajos académicos y de divulgación como el de Velázquez, Manuel Guiote o Javier Santamarta.

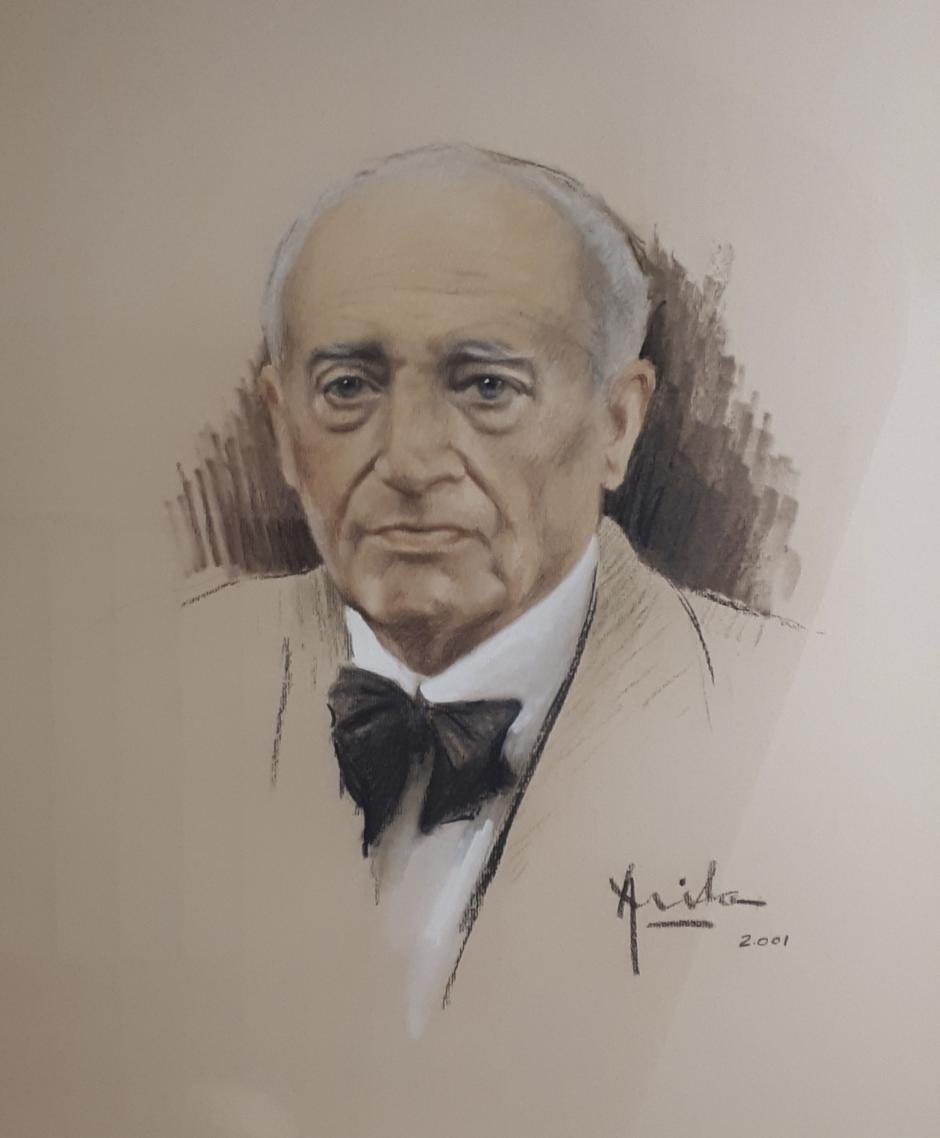

Gómez Ulla

En la Guerra de Marruecos se forjaron también acciones sanitarias relevantes relacionadas con la logística, muy condicionada por la orografía del terreno y la dificultad de las comunicaciones. En la mayoría de las ocasiones el traslado de heridos debía realizarse en incomodas artolas en mulas. El comandante médico Gómez Ulla lo tuvo claro: era necesario crear una red de centros sanitarios que los atendieran en el menor tiempo posible.

Para paliar esta situación impulsó diversos hospitales de campaña de montaña que albergaban una barraca, sala de operaciones con focos de luz y tiendas con camas y cocinas y desarrolló una cercana asistencia médico-quirúrgica de urgencia. Para la evacuación con celeridad a los hospitales de retaguardia, se utilizaría el «tren sanitario improvisado» (si, se llamaba así). Eran trenes más o menos medicalizados que se pusieron en marcha durante la campaña del Rif de 1909 que llegaron a hacer miles de kilómetros ayudando a miles de heridos y enfermos.

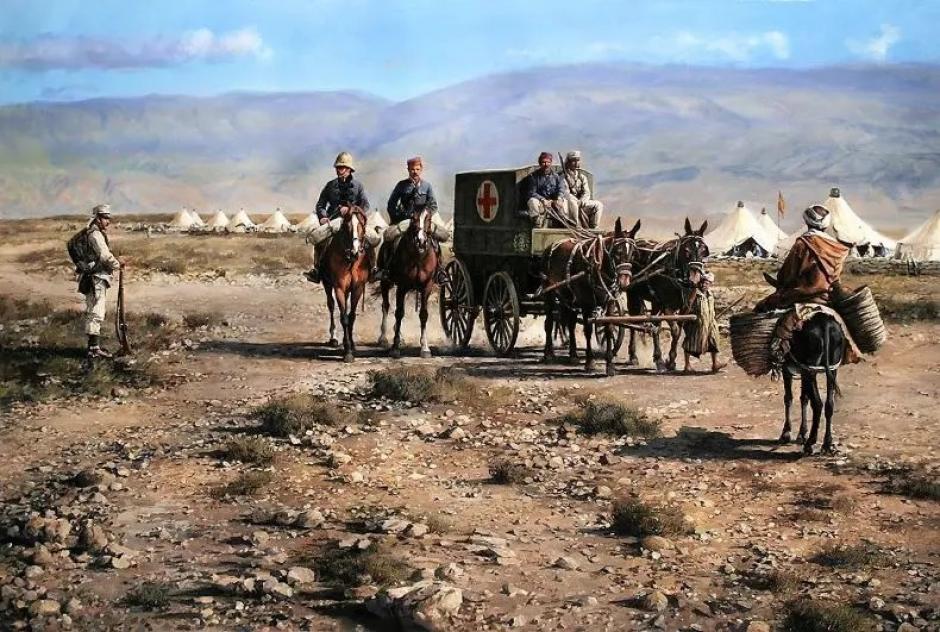

Carro de atención sanitaria tirado por caballos

La aviación española también tomó cartas en el mismo asunto y se creó una red de evacuación aérea con aviones militares modificados para la atención médica en los diferentes aeródromos del norte de África como Tetuán, Larache o Arcilla. El aeródromo de Tabladade Sevilla se convertiría en la base de referencia en toda la península con la recepción de evacuados y distribución de suministros sanitarios.

La sanidad en la Guerra Civil Española

La guerra civil española supuso un antes y un después en la medicina. El ámbito más destacado, fue el relacionado con la medicina transfusional. Durán en el bando republicano y Elósegui en el nacional, fueron los principales protagonistas. Aparecieron por primera vez los hospitales volantes y sobre todo los bancos portátiles de sangre y plaquetas –un invento genuinamente español– .

Y fue posible gracias al avance del sistema de preservación por refrigeración que incorporarían posteriormente y sin excepción todos los países europeos. Durán centralizó los servicios hemoterápicos en Barcelona, estableció la primera unidad móvil de transfusión, promocionó la donación, y defendió la postura de no transfundir sangre procedente de cadáveres, tal y como preconizaba el médico ruso Yurin.

En el bando rebelde, Carlos Elósegui establecía bancos de sangre en Burgos, San Sebastián y Córdoba, promovió un eficaz sistema de donación, logrando la participación de nada menos que 30.000 voluntarios. También defendió la conservación de las unidades de sangre durante dos semanas como eslabón trascendental para una red de distribución en todos los frentes. Enviaba las unidades empleando camiones y neveras. Asimismo, diseñó una bomba de transfusión.

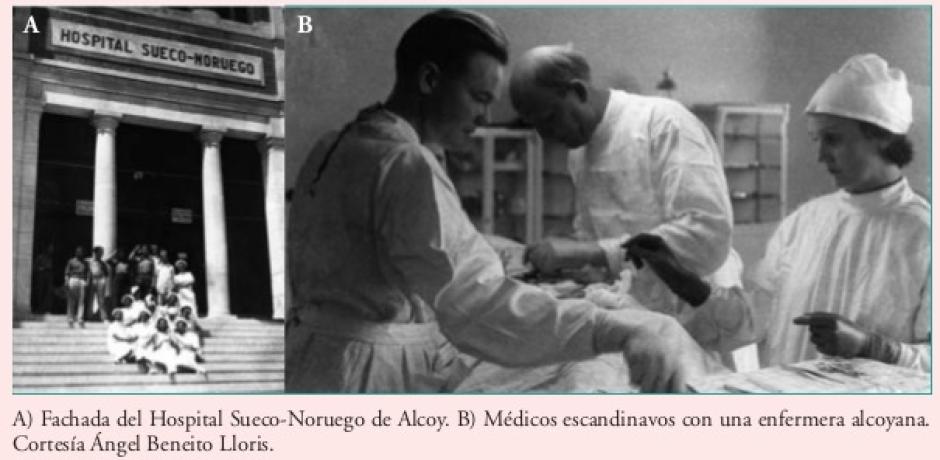

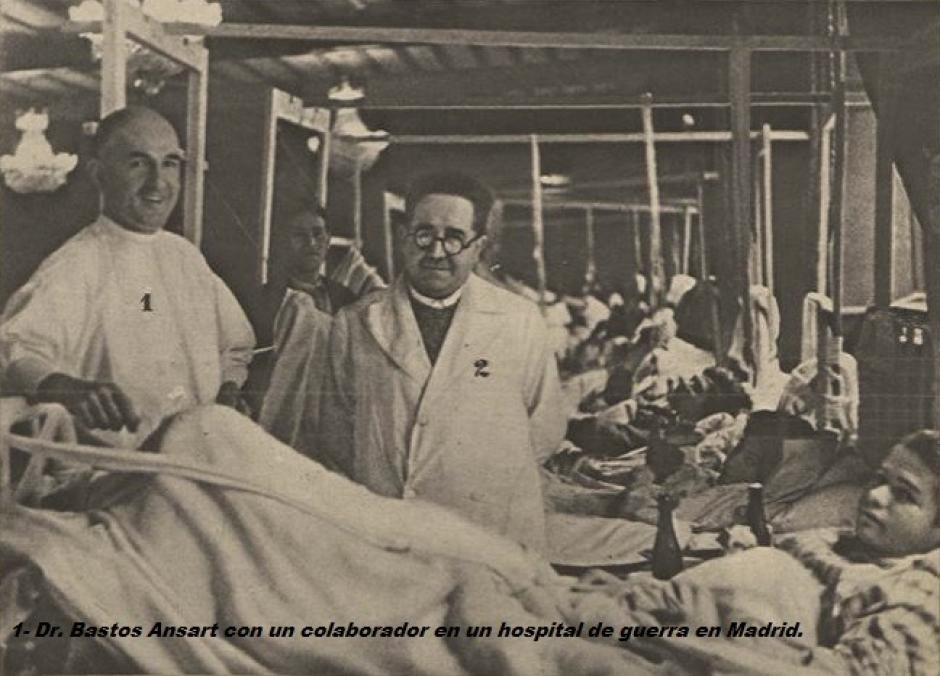

Algunos hospitales de sangre se situaron en edificios monumentales como el Monasterio de Uclés en Cuenca. Como curiosidad narrar que se instaló en Alcoy un hospital de sangre financiado con un millón de coronas recaudadas por cuestación en Suecia y Noruega que desplazaron hasta Alcoy personal médico y de enfermería y todo el material necesario para. 100 camas –que más tarde pasarían a ser 650–. Incluían equipo quirúrgico, farmacia, ambulancias, aparato de Rx. A cargo de los servicios quirúrgicos estaría el Dr. Bastos Ansart, cirujano, traumatólogo, ortopeda militar y toda una autoridad en el tratamiento de heridas de guerra. Es el padre del llamado «Método Español» de tratamiento de heridas de guerra o método oclusivo de curas, base y fundamento de las actuales curas en ambiente húmedo.

Dr. Bastos Ansart

Este método Bastos lo había desarrollado como médico militar durante el golpe de Estado de 1934 que ocasionó miles de heridos. Y prácticamente todos fueron evacuados al Servicio que dirigía en el Hospital de Madrid-Carabanchel, y consiguió evitar infinidad de amputaciones y muertes debidas a las septicemias producidas por heridas de guerra.

El bando aliado en la Segunda Guerra Mundial

En 1939 el Dr. Trueta había curado a más de mil heridos curados con este método, de los que solo una ínfima parte quedaron lisiados. Y al terminar la guerra civil se desplazó a Oxford y entró en contacto con la Sanidad Militar británica. Era inminente la conflagración mundial y valoran su reciente experiencia. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, Trueta depuró, sistematizó y divulgó el método del médico militar Bastos entre el bando aliado con enorme éxito. Y muy recordado fue su «milagroso yeso de Tobruk», en la guerra del desierto. Trueta acabaría como catedrático de Oxford, hecho singular que no se repitió con ningún extranjero. El método español sigue siendo, aún hoy en día, el elegido para el tratamiento de heridas y fracturas abiertas de guerra.

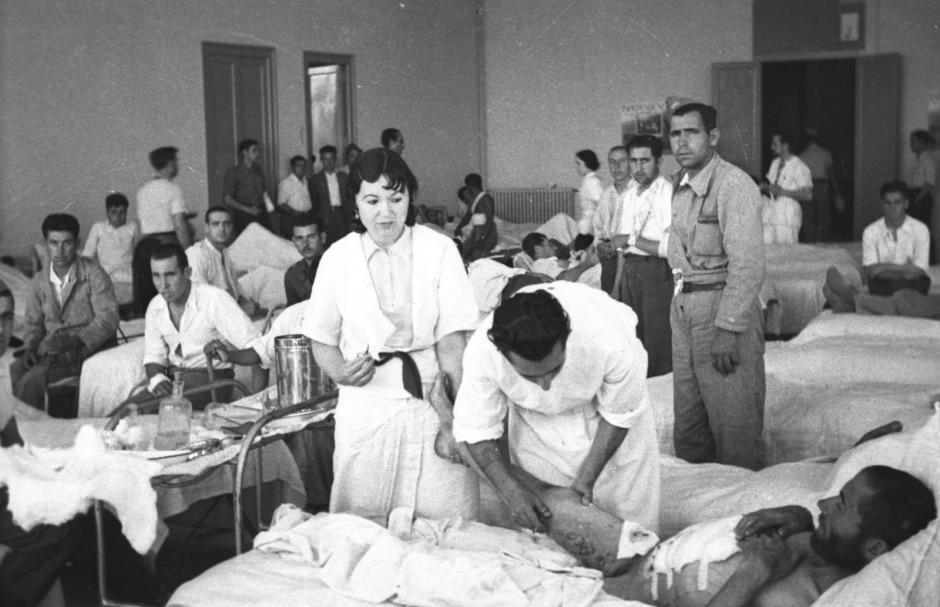

Heridos atendidos en un hospital

Desgraciadamente España no incorporó a su flota aérea una de las mayores innovaciones de origen español el autogiro de Juan de la Cierva. Predecesor de los helicópteros, estos aparatos serían usados en países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania para evacuaciones de heridos.

La sanidad en la División Azul

Con estos antecedentes no fue extraño que La División Azul se convirtiese en un nuevo escenario de los avances médicos de la Sanidad Militar española. Desde hace décadas una bibliografía científica ya ha desmontado con creces la repetida falacia de que los divisionarios fueron obligados. En este campo médico el reclutamiento tuvo dos vías. Por un lado estaban las «oficinas de enganche» regidas por Falange, a la que acudieron numerosos voluntarios, entre ellos médicos y estudiantes de medicina que ofrecieron su colaboración a título particular. Y por su parte, el Ejército de Tierra seleccionaba en las ocho regiones militares, protectorado de Marruecos y la Academia de Sanidad Militar, de Medicina y Enfermería del Ejército a oficiales médicos voluntarios de prestigio contrastado durante la reciente guerra civil española y no podemos olvidar a los veterinarios ya que muchas unidades eran hipomóviles.

La División Azul en el Frente del Voljov

Fue por tanto un contingente muy plural. Desde los profesionales en activo con gran experiencia bélica, a los sanitarios de la última promoción, médicos civiles en distintos escalafones o jovencísimos estudiantes de medicina y enfermería. La presencia femenina tuvo una gran importancia con dos procedencias: la militar, con las recién creadas Damas de Sanidad Militar y la falangista formado por enfermeras de la Sección Femenina.

Así, el conjunto médico sería uno de los primeros en salir de España hacia Rusia. Y desde Vitoria, tras tres días de viaje, alcanzaban el territorio alemán y eran concentrados en Grafenwöhr.

El frío y la nieve complicaban las atenciones médicas

En el próximo artículo, siguiendo la obra de referencia de Poyato Galán, Bajo el Fuego y Sobre el Hielo abordaremos tanto la logística médica diseñada para afrontar una empresa de dimensiones excepcionales, como los medios humanos y materiales empleados para poder prestar un servicio riguroso. Y todo ello, condicionado a convivir con una meteorología mortífera, tan letal como el fuego enemigo soviético.