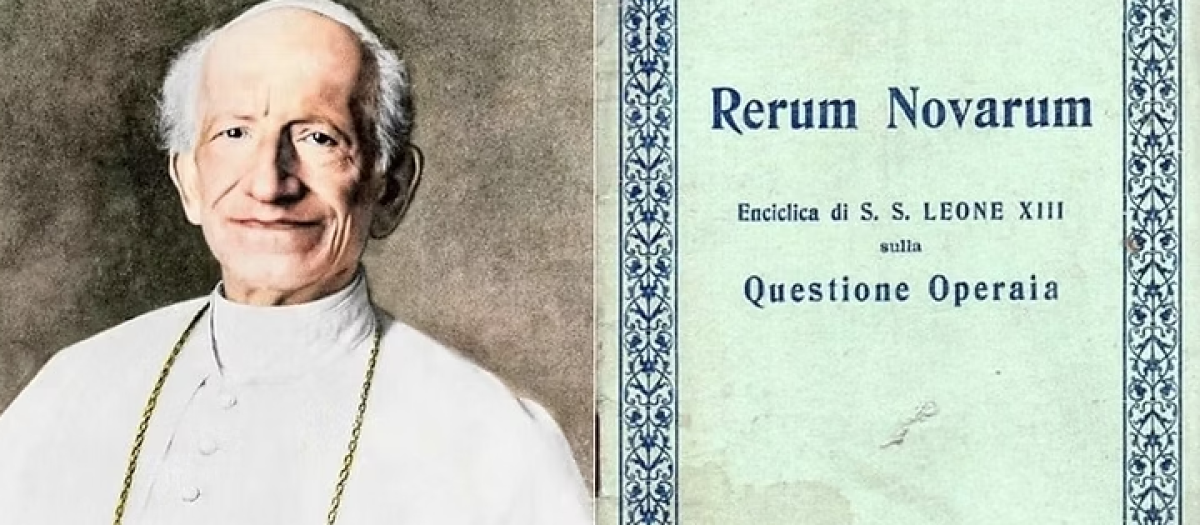

La encíclica 'Rerum Novarum', de León XIII

'Rerum novarum': el proletario que debería ser propietario

Con el tiempo, «fue poco a poco formándose aquel patrimonio que la Iglesia guardó con religioso cuidado, como herencia de los pobres

Si nos adentramos en lo que dice la encíclica Rerum novarum, más que una defensa del trabajo, encontramos una defensa de la propiedad. León XIII indica que el trabajo merece un respeto, y qué mejor respeto que un salario que, aparte de cubrir las necesidades vitales, permita al obrero convertirse en propietario: «Los que carecen de propiedad lo suplen con el trabajo», se queja. «De un país de proletarios a un país de propietarios», se dirá décadas más tarde en España. La defensa de la propiedad es reiterada en la encíclica: «El poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza… Las posesiones privadas son conforme a la naturaleza… Es de necesidad conceder al hombre no sólo el uso de los bienes, cosa común a todos los animales, sino también el poseerlos con derecho estable y permanente… El que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada».

Rerum novarum no sólo pudo parecer moderna en su momento, sino también hoy. Aunque hoy, para muchos, se antoja un texto demasiado clásico y conservador. No en vano, sus fuentes son la Biblia y Tomás de Aquino. Habla de la dignidad del trabajo y de la necesaria coordinación e integración entre eso que se llama capital y lo que se entiende por trabajo: «ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital». Su mirada es, por tanto, integradora. No busca el conflicto, sino desarrollar el plan de Dios inserto en eso que denominamos naturaleza humana, la fysis aristotélica —esencia íntima y finalidad que perfecciona— y no la Gaia de nuestros días. Por cierto, si mentamos al Estagirita, estamos dando a entender que el trabajo es, en tanto que actividad humana, un ejercicio ético. Leemos: «los trabajos remunerados, si se atiende a la naturaleza y a la filosofía cristiana, no son vergonzosos para el hombre, sino de mucha honra, en cuanto dan honesta posibilidad de ganarse la vida». Prosigue el texto de León XIII: «Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos en más que cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí».

En consecuencia, hay que pagar «a cada uno lo que sea justo». De modo que «defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen», algo que no permiten las leyes divinas, ni deben permitir las humanas, apostilla el papa. Insiste el pontífice: «mientras más débil sea su economía [la del asalariado], tanto más debe considerarse sagrada». Por eso, «es obligación de los patronos disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo idóneo para atender a la piedad, no exponer al hombre a los halagos de la corrupción y a las ocasiones de pecar y no apartarlo en modo alguno de sus atenciones domésticas y de la afición al ahorro». A esto lo pretendemos llamar hoy «responsabilidad social corporativa». Porque, si un puesto de trabajo no sirve para mantener con dignidad y con horizonte abierto a una familia, ¿de verdad podemos considerarlo tarea humana?

Esta es una cuestión relevante. No se trata de ganar dinero para consumir, para irse de viaje a lugares exóticos, para gastarlo en cenas y copas en locales de moda donde la hidalguía es imposible, pues el esnobismo impone allí su colorida tiranía. El dinero no es un dios. Prosigue León XIII: «se deduce la necesidad de interrumpir las obras y trabajos durante los días festivos. Nadie, sin embargo, deberá entenderlo como el disfrute de una más larga holganza inoperante, ni menos aún como una ociosidad engendradora de vicios y fomentadora de derroches de dinero, sino justamente del descanso consagrado por la religión». Para comprender mejor la mirada de la Iglesia sobre el trabajo, debe asumirse que implica —por su definitoria dimensión humana— tanto lo carnal como lo espiritual, tanto el sudor como el fruto, tanto el derecho como el deber.

Añade Rerum novarum: «si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia». ¿De verdad hoy somos libres? La existencia de oligopolios, de formidables corporaciones, de Estados con tupida y abundosa legislación, la irrupción misma de la «inteligencia artificial» —un zarandeo como no se ha visto quizá nunca desde el primer humano que holló este planeta—, ¿no constituye todo eso un factor obsceno que merma la libertad del trabajador? Un criterio que no debe perderse de vista: «es verdad incuestionable que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros». ¿No encajaría con esta afirmación pretender que la principal carga fiscal de un país recaiga sobre una enorme y bien cimentada clase media? ¿No es más congruente con ese reconocimiento procurar una política enfocada en las clases medias, y que las clases medias concentren esa «riqueza nacional»?

La encíclica, que por ya vieja se ha vuelto más sabia, no olvida analizar qué le corresponde al Estado en lo relativo al mundo laboral. Y no se aproxima, precisamente, a la socialdemocracia, en tanto que alude a la «espontaneidad» favorecida por los organismos públicos. Retomamos la lectura: «los que gobiernan deben cooperar, en primer lugar y en términos generales, con toda la fuerza de las leyes e instituciones, esto es, haciendo que de la ordenación y administración misma del Estado brote de manera espontánea la prosperidad tanto de la sociedad como de los individuos». Pero esta obligación no ha de llevarse a cabo de cualquier modo: «lo que más contribuye a la prosperidad de las naciones es la probidad de las costumbres, la recta y ordenada constitución de las familias, la observancia de la religión y de la justicia, las moderadas cargas públicas y su equitativa distribución, los progresos de la industria y del comercio». Moderación fiscal, dice el texto. Porque «no es justo que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado; lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie». Fíjese que hablamos de «bien común», no de «interés general».

El papa León XIII se mueve con cautela y equilibrio cuando habla acerca del Estado. Al decir que «el poder proviene de Dios» está repitiendo una doctrina medieval. Según esta doctrina, resulta indiferente monarquía o república, régimen democrático o autoritario. En cualquier caso, quien ejerce el poder debe hacerlo según la voluntad de Dios. No es, por tanto, un permiso para gobernar sin cortapisa ni contrapesos, sino una admonición: todo gobernante, como Salomón al inicio de su reinado, debe mostrarse dócil a Dios, para que sea la ley de Dios la que lo ilumine en su obligación de ser justo. Hacer de un dios cualquiera puede consistir en aplicar la filosofía de Nietzsche, pero fungir en nombre del Dios católico resulta demasiado gravoso. Teniendo en cuenta esto, se comprende que el Estado no funciona con privilegios, sino obligado por la justicia. Leemos: «si la clase patronal oprime a los obreros con cargas injustas o los veja imponiéndoles condiciones ofensivas para la persona y dignidad humanas; si daña la salud con trabajo excesivo, impropio del sexo o de la edad, en todos estos casos deberá intervenir de lleno, dentro de ciertos límites, el vigor y la autoridad de las leyes». León opta por un Estado subsidiario, que interviene en «situación de extrema angustia». Como extensión de lo humano, el Estado debe sentir repugnancia por el dolor y la injusticia, y acudir para paliarlos cuando la propia sociedad no llega.

Una vez y otra se insiste en los límites del Estado: «El derecho de poseer bienes en privado no ha sido dado por la ley, sino por la naturaleza, y, por tanto, la autoridad pública no puede abolirlo, sino solamente moderar su uso y compaginarlo con el bien común. Procedería, por consiguiente, de una manera injusta e inhumana si exigiera de los bienes privados más de lo que es justo bajo razón de tributos». Recuerda al Apóstol, cuando decía que no deben imponerse cargas excesivas. ¿Es justa la carga fiscal que se soporta hoy en España? ¿Es justa la mera existencia de un impuesto de sucesiones, o de un impuesto que interviene en la compra de una casa o de un coche? ¿O del pan? Resulta llamativo hasta qué punto el papa León XIII repite una vez y otra las mismas ideas, casi con las mismas palabras en Rerum novarum: «cuando se plantea el problema de mejorar la condición de las clases inferiores, se ha de tener como fundamental el principio de que la propiedad privada ha de conservarse inviolable». Y aún más: «no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo».

«Querer que la potestad civil penetre a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso». La frase parece dicha por cualquier ensayista liberal. Y no. Procede también de Rerum novarum, donde también se afirma que la caridad es una obligación moral, pero que no puede ser una obligación legal. No obstante, caeríamos en una trampa si optáramos por una lectura liberal de esta encíclica. Es evidente que no cabe la lectura socialista, porque en las cinco veces en que Rerum novarum alude a los socialistas o al socialismo, su contundencia es cenital. Pero el texto también se aleja del liberalismo y, en cierto aspecto, por el mismo motivo: el distanciamiento de la fysis humana que ambas ideologías profesan. La encíclica alude una y otra vez a la naturaleza humana, la condición libre y social humana, la ley natural. Liberalismo y socialismo confraternizan al negar la integridad de esta perspectiva; cada cual toma un elemento aislado, desprovisto de sus tonos, y descarta lo demás. Pero León XIII nos dice: «las leyes civiles, cuando son justas, deducen su vigor de esa misma ley natural».

El papa se adelanta a Chesterton, y escribe estas palabras para colocar en el centro a «la familia o sociedad doméstica, bien pequeña, es cierto, pero verdadera sociedad y más antigua que cualquiera otra, la cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y unos deberes propios, totalmente independientes de la potestad civil».

Rerum novarum no es un texto revolucionario ni reaccionario. Es un acto de fe cristiana, de coherencia en la doctrina. Y por eso mismo es una declaración humanista. Un humanismo abierto a la trascendencia y, por esa precisa razón, un humanismo que reconoce límites a la concentración de riqueza y de poder, límites a la horas de trabajo, límites a la lógica de la eficiencia y la producción. Por eso es un texto hoy tan olvidado. Un texto que nos invita a regresar a lo que nos liga a la tierra y a la sociedad. Es un texto muy lontano de nuestro mundo, de un mundo que impone leyes, registros digitales, facturas electrónicas, normativas constantes; un mundo en que la ley se ha convertido en un impedimento para el trabajo. Un mundo que ha trocado el trabajo en egocentrismo; porque no ensalza la excelencia, sino la competitividad despiadada, y porque el salario o los beneficios son ahora fuente para enfermarnos de gasto consumista. Un mundo que nos ha convencido de que la responsabilidad de nuestra profesión consiste en donar dinero para que alguien diga que ha «reducido su huella de carbono» plantando un árbol en otro continente.

El mundo de hoy se ha distancia mucho del mundo de León XIII. Las clases medias hace poco conquistaron todos los espacios públicos en Occidente, aunque ahora se retraen y ven cómo se les pretende cercenar derechos que se habían convertido en placeres sencillos y cotidianos. Como un coche. La concentración de bancos, gobiernos y empresas nos conduce a un contexto amenazador. Un contexto en que los poderes, esforzados en matar a Dios —nos han convencido de que la religión es algo privado, íntimo, que hay que arrinconar—, se erigen en dioses paganos, dioses que exigen sacrificios de sangre y rendimiento absoluto de nuestra razón y nuestra moral. Hemos de amarlos como aquel tiránico personaje de 1984 pedía amor absoluto al protagonista de la novela. No se contentan con nuestro dinero, ni nuestras libertades, ni nuestros cuerpos, ni nuestras mentes. Anhelan aquello que aparece en el Primer Mandamiento: «Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser».

Vivimos en tiempos en que se arrancan en Jaén millares de olivos para plantar placas solares; cortamos la raíces, la cultura, nuestra relación íntima con la tierra y la tradición, para desertizar parcelas y arrendarlas a empresas gigantescas, titánicas, que nos prometen un salario más rentable que lo que nos daba el aceite. A pesar de que el aceite no deja de ser el regalo divino de la excelsa Atenea, el jugo de un fruto incomestible que sirve para sanar la piel, para iluminar nuestras lámparas, para ungir al sacerdote y al rey. Y únicamente hay un Sacerdote, únicamente hay un Rey, únicamente hay un Ungido que, además, nos cura con su aceite. Porque Cristo, en lengua griega, significa «ungido». No sólo es un mundo en que la misma tierra de labor ha perdido su valía, sino que la «inteligencia artificial» —una suerte de monopolio de unas pocas organizaciones— nos ofrece una suculenta tentación: que, cansados ya de ser humanos, demasiado humanos, le entreguemos nuestra razón, nuestra capacidad de pensar.

Volvemos al texto de León XIII: todo esfuerzo que hagamos deberá edificarse sobre la única Roca: «serán inútiles y vanos los intentos de los hombres si se deja de lado a la Iglesia». Los límites del «cristianismo cultural» se hallan aquí. Porque Rerum novarum asevera que es la Iglesia y la propia sociedad civil —mediante sociedades de socorros mutuos y patronatos—, y no el Estado, la que debe protagonizar eso que ahora llamamos tarea asistencial. Dice el papa: «No se ha de pensar que todos los desvelos de la Iglesia estén tan fijos en el cuidado de las almas, que se olvide de lo que atañe a la vida mortal y terrena. En relación con los proletarios concretamente, quiere y se esfuerza en que salgan de su misérrimo estado y logren una mejor situación». Habla la encíclica de los primeros cristianos, de cómo aquellas comunidades del siglo I, II o III atendían a viudas y huérfanos con el dinero aportado libremente.

Con el tiempo, «fue poco a poco formándose aquel patrimonio que la Iglesia guardó con religioso cuidado, como herencia de los pobres. Más aún, proveyó de socorros a una muchedumbre de indigentes, librándolos de la vergüenza de pedir limosna. Pues como madre común de ricos y pobres, excitada la caridad por todas partes hasta un grado sumo, fundó congregaciones religiosas y otras muchas instituciones benéficas, con cuyas atenciones apenas hubo género de miseria que careciera de consuelo». Se queja el papa León XIII de que los estados de su tiempo habían desposeído a la Iglesia del patrimonio con que subvenía toda esta tarea que abarcaba desde la educación hasta la sanidad. Y, aunque a alude a «la beneficencia establecida por las leyes civiles», afirma: «no se encontrarán recursos humanos capaces de suplir la caridad cristiana, que se entrega toda entera a sí misma para utilidad de los demás. Tal virtud es exclusiva de la Iglesia».

Por último, y no menos relevante, Rerum novarum contempla a Cristo, quien «tomando libremente sobre sí los trabajos y sufrimientos, mitigó notablemente la rudeza de los trabajos y sufrimientos nuestros; y no sólo hizo más llevaderos los sufrimientos con su ejemplo, sino también con su gracia y con la esperanza del eterno galardón». Jesús como modelo de trabajador. Pero también como modelo de juez y de gobernante, porque «pronto o tarde se habrá de dar cuenta severísima al divino juez del uso de las riquezas» y de «la recta posesión del dinero y su recto uso». No se trata de una mera llamada a la moderación, sino de una comprensión profunda de aquello que se denomina destino común de las riquezas, que no es una forma edulcorada de socialismo. Es una obligación moral, y, por tanto, basada en la libertad y la responsabilidad —¿no debería un Estado garantizar, antes que nada, la libertad y la responsabilidad personales? Nos dice la encíclica: «todo el que ha recibido abundancia de bienes, sean éstos del cuerpo y externos, sean del espíritu, los ha recibido para perfeccionamiento propio, y, al mismo tiempo, para que, como ministro de la Providencia divina, los emplee en beneficio de los demás».

La referencia a Cristo no es un añadido a un texto que, sin su dimensión religiosa, podría suponer un consenso civil. Porque la teoría sin ejemplo es yerma. Y porque el Logos (la Palabra creadora del mismo Dios) se ha hecho Carne. Y la técnica humana la aprendió ese Logos encarnado de un hombre que, en el Evangelio, no dice ninguna palabra; se limita a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Cabría concluir con una reflexión para empresarios católicos, para obreros católicos, para sindicalistas católicos, para creadores católicos de «inteligencia artificial» —con todas las consecuencias que cada una de estas responsabilidades acarrea—: esto… ¿cómo lo haría san José?