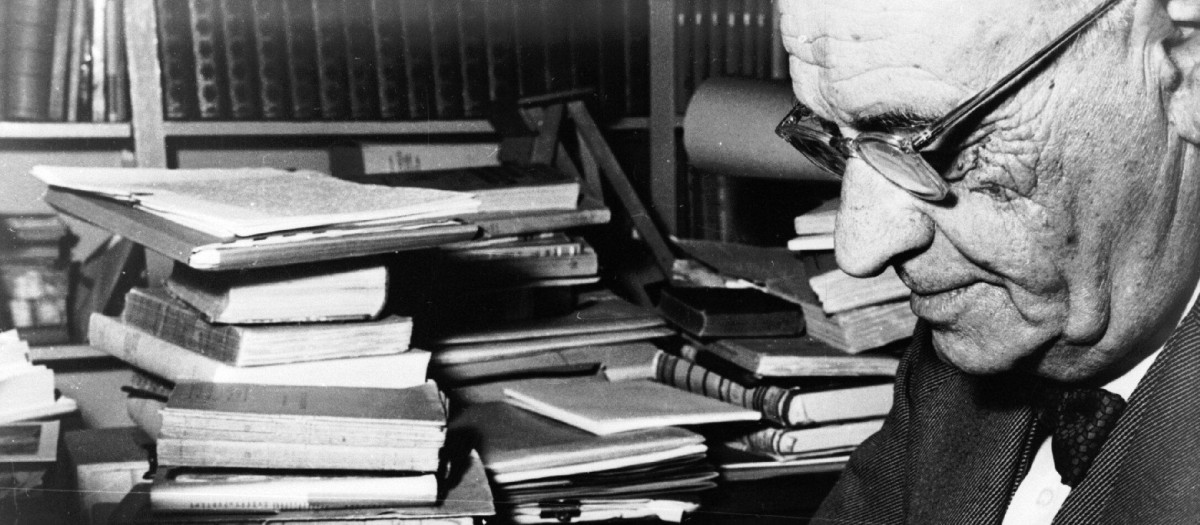

José Ortega y Gasset ofreció un diagnóstico muy certero de la problemática del nuevo arte

‘Meditaciones del Quijote’: un ensayo para conocer el pensamiento de Ortega

Meditando sobre el Quijote para reflexionar sobre el problema de España

Publicado en 1914, este ensayo puede muy bien erigirse como umbral de la generación que tomó el nombre del año: la Generación del 14. Bajo dicho apelativo se incluyen intelectuales españoles como José Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors o Manuel Azaña, entre otros muchos. Todos ellos comparten una sólida formación académica, así como la preocupación por España, su esencia, su porvenir.

Cátedra (2005). 256 páginas

Meditaciones del Quijote

Con el título Meditaciones del Quijote, inaugura Ortega un conjunto inconcluso de distintas meditaciones sobre temas variados. En una pequeña introducción dirigida al lector, el autor explica el sentido de sus «ensayos de amor intelectualis». Lejos de informar, pretenden ser «salvaciones» que arraiguen en la plenitud de significado de los temas propuestos.

Aunque el título parezca anunciar un ensayo puramente filológico, estas meditaciones son, realmente, un anuncio de lo que será el pensamiento orteguiano, de profunda raigambre filosófica. Lo que en las páginas de este ensayo gustamos en píldoras, lo saborearemos con todos sus matices en España invertebrada, Ideas sobre la novela, La deshumanización del arte o Estudios sobre el amor, por citar unos pocos de sus múltiples escritos. Traza pues las líneas maestras, aquellas de las que penderán sus grandes ensayos. Vemos desfilar ese «yo y sus circunstancias», «el problema de España», «el arte puro», «el amor intelectual».

¿Qué hay más español que el Quijote? Y ¿qué mejor marco para encuadrar las meditaciones en torno a este clásico que La Herrería del Escorial? En este ambiente, dice el fundador del diario El Sol, desarrollar su meditar. Se trata esta de una tarea que contrapone a la de los hombres sensuales que se mueven por las impresiones. La claridad que permite enraizar en los conceptos es la clave del progreso de las culturas. De ahí que una cultura impresionista, conocedora tan solo del impacto de las cosas, pero no de estas en su esencia, encuentre dificultades al avanzar.

Frente al pesimismo desesperanzado de la generación testigo de la pérdida de las colonias y demás desastres, las voces de los novecentistas dan un paso al frente. Reconstruir a partir de lo que ha sido destruido y renovar lo que ya está superado. Nuestro país es el objeto principal de la labor restauradora de un Ortega que, pese a tener un dedo apuntando hacia Europa, concretamente Alemania, no suelta de su otra mano una España que adolece y clama aire fresco. Errará quien se precipite juzgándolo de vejar nuestro país. Él mismo clamará: «Yo no propongo ningún abandono, sino una integración». La integración de lo mediterráneo y lo germánico, pues en ambos latidos, no solo en el primero, hemos de escuchar el corazón de nuestra España. Ortega reconoce en el escritor de Lepanto un don integrador sin par, y por ello recurre a él como aliado en el ensayo. Conocer el Quijote implica adentrarse en la más pura esencia de nuestro ser hispano y esta es la premisa que, según nuestro ensayista, ha de seguir quien quiera juzgar la realidad para cambiarla.

Concluida una meditación preliminar, la meditación primera adopta un tono más literario con cuestiones acerca de la narración como género y la novela como medio moderno de expresión. Contrapuesta a la épica, este formato narrativo predilecto de Cervantes se caracteriza por su actualidad y por tratar de personajes del mundo real del autor, aquello que Ortega identificará con lo «no-poético». Ahora bien, apunta igualmente que «Don Quijote es la arista en que ambos mundos se cortan formando un bisel». Es aquí donde radica la maestría integradora de realidad-imaginación que el de la Revista de Occidente le reconoce al novelista del Siglo de Oro. Cervantes nos presenta a un héroe, es decir, aquel que ejerce su voluntad y se resiste a lo impuesto por «querer ser él mismo». En este afán aventurero, dirá Ortega, se perfila la síntesis de tragedia y comedia, visible en la novela cervantina.

En su comentario a la obra, Antonio Machado parece hacerse eco del sentir de su compatriota. Este veía en el caminar de la mítica pareja el empuje desaparecido del vagar español en aquel 1914. Amante de aquellos campos de Castilla, quijotesco escenario, Machado medita y nos invita a meditar con Ortega, con Quijote, con Sancho: «Y nosotros quisiéramos que (Sancho y Quijote) interrumpiesen su diálogo y que nos hablasen (…) que nos revelen al menos, las remotas estrellas que orientan su camino».