Hefesto. Grabado de C. Bloemaert basado en una obra de Pietro

La IA nació en el Olimpo: Hefesto y otros imaginaron máquinas inteligentes mucho antes que los algoritmos

El deseo y el intento de replicar artificialmente la inteligencia humana puede rastrearse milenios atrás de forma ininterrumpida. Es un hilo que recorre la historia de la humanidad desde la mitología griega hasta el presente

Los niños usan con pasmosa soltura un manojo de herramientas de inteligencia artificial. Sus padres les observan con estupor, sus abuelos con orgullo y sus profesores con una mezcla de desconcierto y desespero. Son los frutos de un momento fundacional que tuvo lugar en 1956 durante un seminario de supermatemáticos en el Dartmouth College de Estados Unidos. Allí es donde bautizaron a la inteligencia artificial con el nombre de IA. John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, los tres mosqueteros de la computación, siguieron la estela del fallecido Alan Turing, descifrador victorioso de la máquina nazi Enigma.

Sin embargo, el deseo y el intento de replicar artificialmente la inteligencia humana puede rastrearse milenios atrás de forma ininterrumpida. Es un hilo que recorre la historia de la humanidad desde la mitología griega hasta el presente, no solo de Occidente, sino también de China y del mundo musulmán y judío.

Cuenta la leyenda que Hefesto, el dios cojo y sudoroso, necesitaba ayuda para caminar en el trajín de la forja allá por las colinas del Olimpo. Así que, no por soberbia sino por pura necesidad, se flanqueó de asistentas, como Julio Iglesias en la playa. Fabricó a las Doncellas Doradas, las Kourai Khryseai, para que le sirvieran de muletas vivientes. Ellas fueron los primeros androides imaginados dotados de inteligencia artificial. Eran jóvenes, bellas y relucientes. Entendían y hablaban. Además, el texto antiguo deja claro que «habían sido instruidas en las labores de los dioses». O sea, que eran la versión Pro.

Hefesto, sostenido éste por dos autómatas de oro

Hefesto, el Artífice –como le apodaban los que no querían señalar su cojera (no conviene enfadar a los dioses)– construyó también veinte trípodes con ruedas de oro. Hasta orejas les colocó. Su función era servir en los banquetes de los dioses, como hoy hacen esos simpáticos robotitos que traen la bandeja de sushi en los restaurantes empeñados en disminuir la nómina de los camareros e intensificar la experiencia de los usuarios.

Sin embargo, su gran obra fue Talos, el gigante de bronce que defendía la isla de Creta. Operaba como un auténtico sistema de defensa autónomo, programado para patrullar la isla dándole tres vueltas al día. Tiraba piedras gigantes —cual dron armado— a los intrusos. Los conceptos de vigilancia y reacción de la doctrina militar tecnológica actual estaban todos allí.

Talos, el gigante de bronce de la mitología griega, tal como aparece en la película 'Jasón y los argonautas' de 1963.

Fue una pena que Medea lo destruyera con técnicas de hacker psicológico. Modificó su programación engañándole para que soltara un perno de su talón y perdiera así todo su ícor, el fluido hidráulico vital que recorría su única vena. Pese a ser un dios, Hefesto nunca se las dio de mago: su imagen de mecánico que construía artefactos inteligentes le gustaba más.

Pero el anhelo no es solo occidental. El texto taoísta de Lie Yukou sitúa en la China del siglo V a. C. la historia de un autómata de refinadas habilidades, aun superior a los griegos por tratarse de un ejemplar biológico.

Yan Shi, un humilde artesano con destrezas sobrenaturales, presentó al rey Mu de Zhou un bioandroide identificado como su «creación, un hombre artificial». El rey, interesado, pide una demostración ante la corte. El sujeto, de cuero, madera y pegamento, canta ante las cortesanas. Sabe bailar, lleva el ritmo; hoy se diría que tiene flow, pero tanto realismo conduce al desastre.

En un momento dado, el autómata guiñó el ojo a una concubina en un coqueteo evidentemente inaceptable para la dignidad real. Aterrorizado, Yan Shi detuvo la exhibición y desmembró al bicho. La escena es típicamente oriental: «Quitó el corazón, y el autómata dejó de hablar. Quitó el hígado, y el autómata dejó de ver. Quitó los riñones, y el autómata dejó de caminar». El final feliz chino fue que el rey se llevó todas las piezas en su carruaje como preciados tesoros. A eso le llaman hoy los tecnólogos el fenómeno de el valle inquietante: cuanto más humano parece, más desconfianza nos provoca. O sea, una sensación inquietante.

En la Edad Media hubo varios casos. Del supuesto robot propiedad de san Alberto, nada se sabe en su siglo, pero muchos años más tarde la compilación de Madrigal describe un droide que costó treinta años construir. Tenía conocimientos de astronomía, de física natural y era consultado a la manera escolástica. Tan locuaz salió que las mismas crónicas cuentan cómo santo Tomás de Aquino, discípulo de Alberto, destruyó su cabeza con un martillo, harto de aguantar su cháchara.

Hay una versión inglesa. El ayudante de Roger Bacon, Milles, quedó vigilante una noche de la cabeza de bronce inteligente de su jefe. A diferencia del engendro asesinado por Tomás, la cabeza fue parca. En medio de la noche habló tres veces: «El tiempo es», «El tiempo fue» y «El tiempo ha pasado». Y se autodestruyó. Menudo enigma.

El Golem judío también es leyenda, y muy interesante, porque se activaba metiendo un shem (un papel con uno de los nombres de Dios) en su boca o escribiendo la palabra emet (Verdad) en su frente. ¿Suena a contraseña de activación? Mucho más elaborado que «Contraseña1234».

Los musulmanes fueron más allá de la leyenda. Ismail al-Jazarí, ingeniero artúquida (Turquía actual), fue una figura central en la historia de la tecnología. Su manuscrito, El libro del conocimiento de los ingeniosos dispositivos mecánicos, del siglo XIII, muestra el diseño completo de un androide flotante formado por cincuenta dispositivos mecánicos que componían una banda musical: un arpista, un flautista y dos tamborileros. Su «cilindro con clavijas» móviles es un claro antecedente de la programación, análogo a la Máquina Analítica, obra a pachas de Ada Lovelace (hija de Lord Byron) y Charles Babbage.

Felipe II, el nuestro, elevó a los androides a un nivel espiritual. Su hijo, el príncipe don Carlos, se golpeó la cabeza y creían que se moría. Don Felipe prometió entonces «un milagro por un milagro». El hijo salió del trance y el rey llamó a Juanelo Turriano, el relojero real, o sea, real ingeniero de la corte.

El monje autómata creado por Turriano

Juanelo construyó un penitente mecánico con aspecto de monje –como exvoto– que reza siempre que tenga cuerda, como un reloj. No es una leyenda. Se conserva en el Museo Nacional de Historia Americana de Washington D. C. La figura mide cuarenta centímetros de alto y tiene «programados» algunos movimientos litúrgicos. Camina trazando cuadrados (como si paseara por un claustro), se golpea el pecho con el brazo derecho (acto de mea culpa), levanta y baja un rosario con la mano izquierda, asiente con la cabeza, pone los ojos en blanco y mueve la boca simulando una oración silenciosa. De vez en cuando, se lleva la cruz a sus labios para besarla.

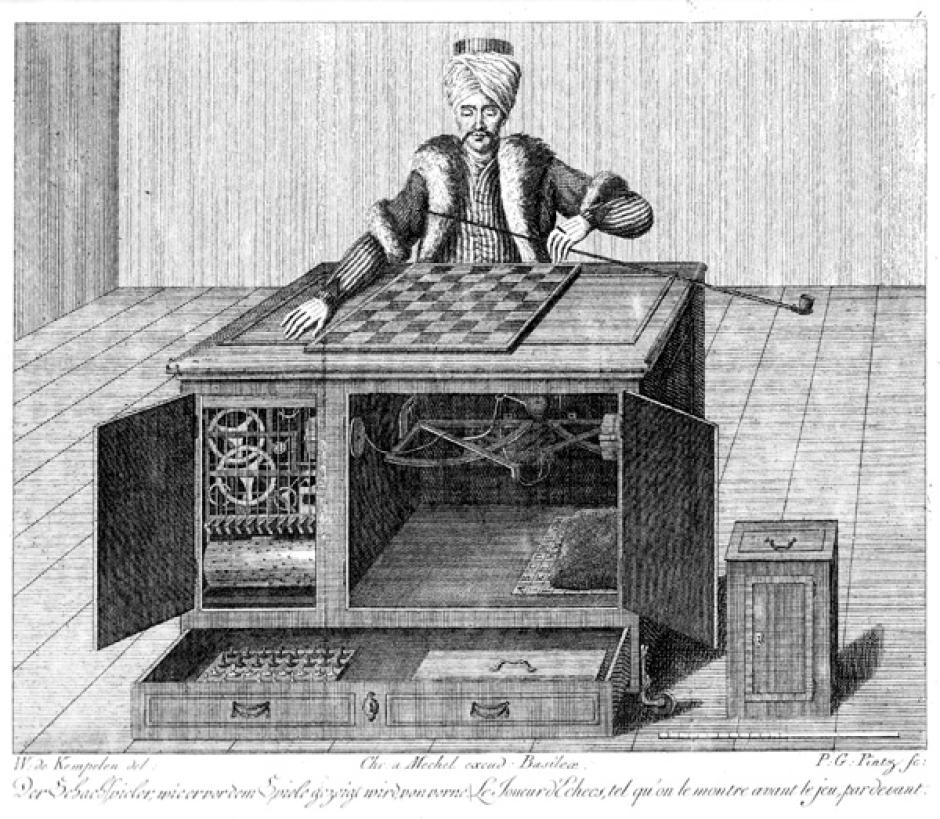

El caso más chusco, más astuto engaño que inteligencia, fue el del autómata ajedrecista del barón Von Kempelen, protegido de la emperatriz María Teresa de Austria. Este húngaro, un liante nato, construyó un muñeco de madera con turbante y mirada feroz, encajado en un armario transportable, que movía las piezas sobre un tablero integrado. 'El Turco' –así lo llamaron– era tan listo como un tocón, pero el hombre pequeñísimo que se escondía en su interior sí era un consumado jugador de ajedrez.

Grabado de El Turco (1783)

A riesgo de su vida y rodeado su secreto de un entusiasmo multitudinario, jugó en cortes y teatros de la Europa del siglo XVIII. Si perdía, El Turco tiraba las piezas de un golpe. Ocurría pocas veces; de hecho, ganó una partida al mismísimo Napoleón. Aquella falsificación fascinó a todo el continente. El único que no se dejó timar fue Edgar Allan Poe, que lo denunció mucho más tarde en su ensayo El jugador de ajedrez de Maelzel. No fue un caso de IA, pero sí de «efecto IA»: unos la desean y otros la repudian, desde hace 2.500 años.