Toda revolución supone una primacía del experimento sobre la experiencia. Y, en sentido contrario, ser conservador supone, de acuerdo con Oakeshott, «preferir lo familiar a lo desconocido… lo probado a lo no probado». En su perspectiva conservadora, el poder político comparece como un poder limitado, circunscrito a su deber de custodia de una realidad que no crea ni define. Es un servidor de algo valioso y más excelente al que se le ha encomendado su guarda y custodia.

Por el contrario, y a poco que se considere, concebida la política y el ejercicio del gobierno al modo de un experimento que quiere ensayar la aplicación de una «idea», resulta ser un ejercicio de poder, y no de cualquier poder, sino de un poder despótico. Porque ¿acaso existe un poder más despótico que aquél que se halla en condiciones de someter a experimento a toda una sociedad? Con razón pudo declarar Burke que los revolucionarios en Francia no trataban mejor a los franceses de lo que se trata a un conjunto de ratones en un laboratorio. Por eso, quien dice que su objetivo es transformar la sociedad –¿transformarla en qué?– se concibe a sí mismo como un demiurgo todopoderoso llamado a dar forma a una arcilla informe, dúctil y susceptible de amoldarse a sus previsiones planificadoras.

Un poder revolucionario sólo puede nacer y sostenerse por la fatal arrogancia de pensar que una nación no es más que un cúmulo de injusticias o de un pasado inservible, y que en su historia no existe nada digno ni valioso a lo que apelar con un mínimo de orgullo. De modo muy distinto procede el conservatismo en su ideal reformista: «Respetando a vuestros antepasados –escribe Burke– habríais aprendido a respetaros a vosotros mismos. No habríais considerado a los franceses como un pueblo recién llegado, como una nación vil de desdichados esclavos hasta la emancipación de 1789». Pasaje notable que ilumina en gran medida lo vivido en España con la transición política posterior a la muerte de Franco. Y me permito contar una experiencia personal al respecto. Con ocasión de la entrega de un premio a un insigne jurista y ensayista político, tomó la palabra un miembro del jurado para elogiar al galardonado y, al mismo tiempo, a toda la generación que hizo posible el cambio político en España en la década de los 70 del pasado siglo. Lo más reseñable de aquella generación de hombres comprometidos con la democracia fue, en su opinión, que «miraron hacia fuera y hacia adelante, y no hacia atrás ni hacia dentro». Palabras éstas pronunciadas con el énfasis propio de quien cree que está expresando una gran idea llena de sabiduría y audacia al mismo tiempo. Debo reconocer que para mí, estas palabras fueron extraordinariamente reveladoras. Pero reveladoras de dónde venían las carencias y defectos que han caracterizado el régimen constitucional de 1978. Porque, ¿de verdad no había nada valioso de nuestro pasado que mereciese la pena mirar? Y en nuestro interior, ¿nada de lo que aprender? Entonces, ¿qué había sido España en su más que centenaria historia?, ¿un conjunto de desdichados esclavos a los que hay que perdonar que, al verse súbitamente libres de sus cadenas, «abusen de su libertad a la cual no están habituados ni para la cual están preparados»? ¿No sucedió, acaso, que, al verse tratado así, el español medio asumió que era así? Por desgracia, el advenimiento de la libertad política coincidió con un poderoso deseo de «liberación sexual», junto a una trágica escalada en el consumo de drogas, fenómenos uno y otro enmarcados en una deriva fuertemente hedonista de la sociedad española, que ya venía de atrás y que terminaron por marcar un camino en el que no solamente dejó de verse el nexo existente entre virtud y libertad, sino lo que es peor, se dio a entender incluso que la práctica de las viejas virtudes se hallaba inevitablemente asociada a modelos autoritarios negadores de la libertad política. El cambio político se convirtió de este modo en una transmutación total de todos los valores. España pasó a convertirse en una pornocracia, según la elocuente expresión acuñada por Joseph Proudhon, donde la promoción del divorcio, el aborto y la promiscuidad sexual se convirtieron en sinónimos de democracia. La pulsión obsesiva por homologarnos a «Europa», tan llena de complejos por otra parte, certificó un desarme moral de la sociedad española sin precedentes. Un desarme del que España está aún lejos de haberse recuperado.

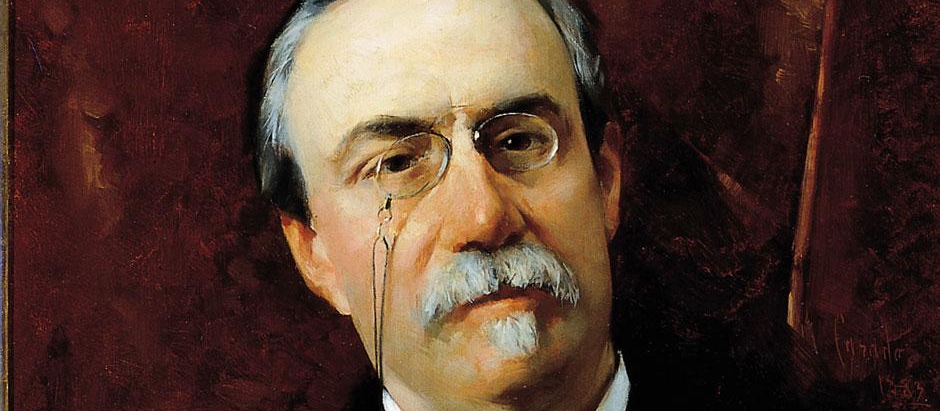

Una opción conservadora hubiera tendido siempre a conciliar la mirada hacia el futuro y hacia fuera con una mirada hacia el pasado y hacia dentro, o, mejor, hubiera mirado hacia el futuro y hacia fuera «desde» de una fidelidad al pasado y desde un reconocimiento de la «constitución interna» de España, según la feliz expresión de Cánovas del Castillo. ¿Qué hubieran podido aprender los hombres de la reforma política de haber mirado hacia atrás y hacia dentro, sin dejar de mirar por ello hacia fuera y hacia adelante? Dos cosas fundamentales a nuestro juicio: una, la necesidad de un principio monárquico fuerte; y segunda, la importancia de la religión. Consideremos brevemente ambos principios.

Por poder monárquico fuerte debe entenderse la existencia de un poder unificador y centrípeto capaz de contrarrestar la existencia de fuerzas centrífugas y disgregadoras, que siempre existen en una sociedad. Este poder se ha identificado tradicionalmente en España con la existencia de la Corona. Pero conviene en este caso distinguir entre poder monárquico y realeza. Porque bien puede considerarse un poder monárquico, en el sentido de poder unificador, la presidencia de la República en Estados Unidos o en Francia. Uno y otro son Jefes de Estado investidos con verdaderos poderes constitucionales. Frente a ellos las Cámaras representativas son, o están llamadas a ser, un contrapeso y un límite a dichos poderes. Y así ha sido tradicionalmente en España con la Monarquía, identificada, ahora sí, con la Realeza. Nuestros reyes han ostentado y ejercido siempre, a veces con contrapesos y otras veces no, un efectivo poder monárquico. Lo que no cabe es dejar a la Corona desnuda por completo de todo poder monárquico, porque de hacerlo así, ¿quién ejercerá este poder unificador? Cierto que el texto constitucional del 78 no expresa esta desnudez en modo alguno, sino más bien lo contrario al consagrar al Rey como moderador y árbitro de los poderes del Estado, y como responsable de guardar y hacer guardar la Constitución. ¿No sería de sentido común entender que para desempeñar ambas responsabilidades deberá ostentar algún tipo de poder suficiente para ello? Y, sin embargo, se ha permitido que la interpretación dominante sea la nuda existencia de poder alguno para nuestro Monarca. Se ha optado por asumir que el Rey está desnudo de todo poder. Pero, entonces, ¿quién vela por la unidad e integridad nacionales? No desde luego el Parlamento, que representa la pluralidad de ideas y partidos y que, en el caso concreto de España, acoge en su seno a fuerzas abiertamente separatistas. Pero tampoco el Gobierno, en cuanto es deudo del Parlamento, al no haberse separado debidamente el Poder ejecutivo del legislativo, con el funesto resultado de que la formación de Gobierno puede suponer el cambio en la forma del Estado.

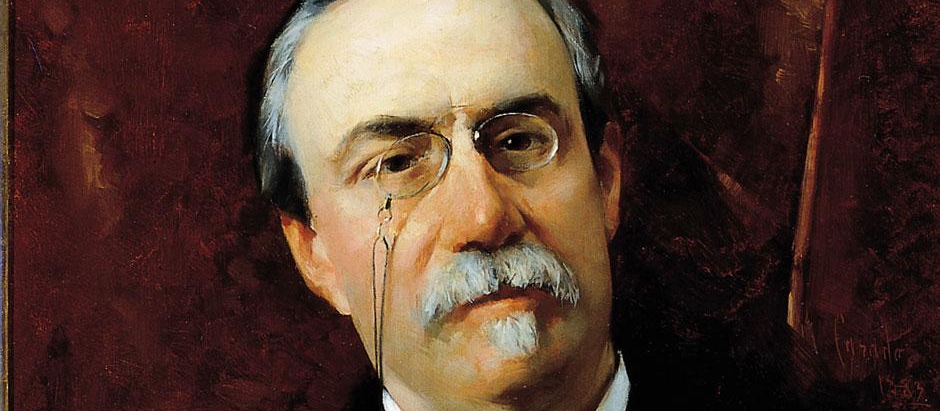

En cuanto al principio religioso, Balmes se hacía esta pregunta: «¿qué debe hacer un gobierno con respecto a la religión? ¿Qué es lo que se le pide?». Y respondía: «bien poca cosa: que no destruya». Una Constitución sabia para España debía haber procurado, en la medida de lo humanamente posible, claro está, evitar esta posibilidad de destrucción. Pero en esto la Constitución del 78 ha demostrado también su debilidad. Es evidente que en la preservación de la religión se hallan comprometidas muchas cosas. Pero, en el caso de España, una de ellas, y no la última, es la existencia misma de la Nación. ¿Por qué? Porque España hunde sus raíces históricas en el cristianismo, y de ahí que forme parte irrenunciable de su «constitución interna». Por eso, Menéndez Pelayo pudo afirmar sin temor alguno a equivocarse que, con la pérdida de la sustancia cristiana, «España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vetones o de los reyes de taifas». Esto es lo que le decía la historia a Menéndez Pelayo. ¿No se lo hubiera dicho igualmente a los hombres del 78 de haber éstos mirado más hacia la historia y hacia dentro?