Laxeiro, Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane en Buenos Aires en 1955

Laxeiro reivindicado

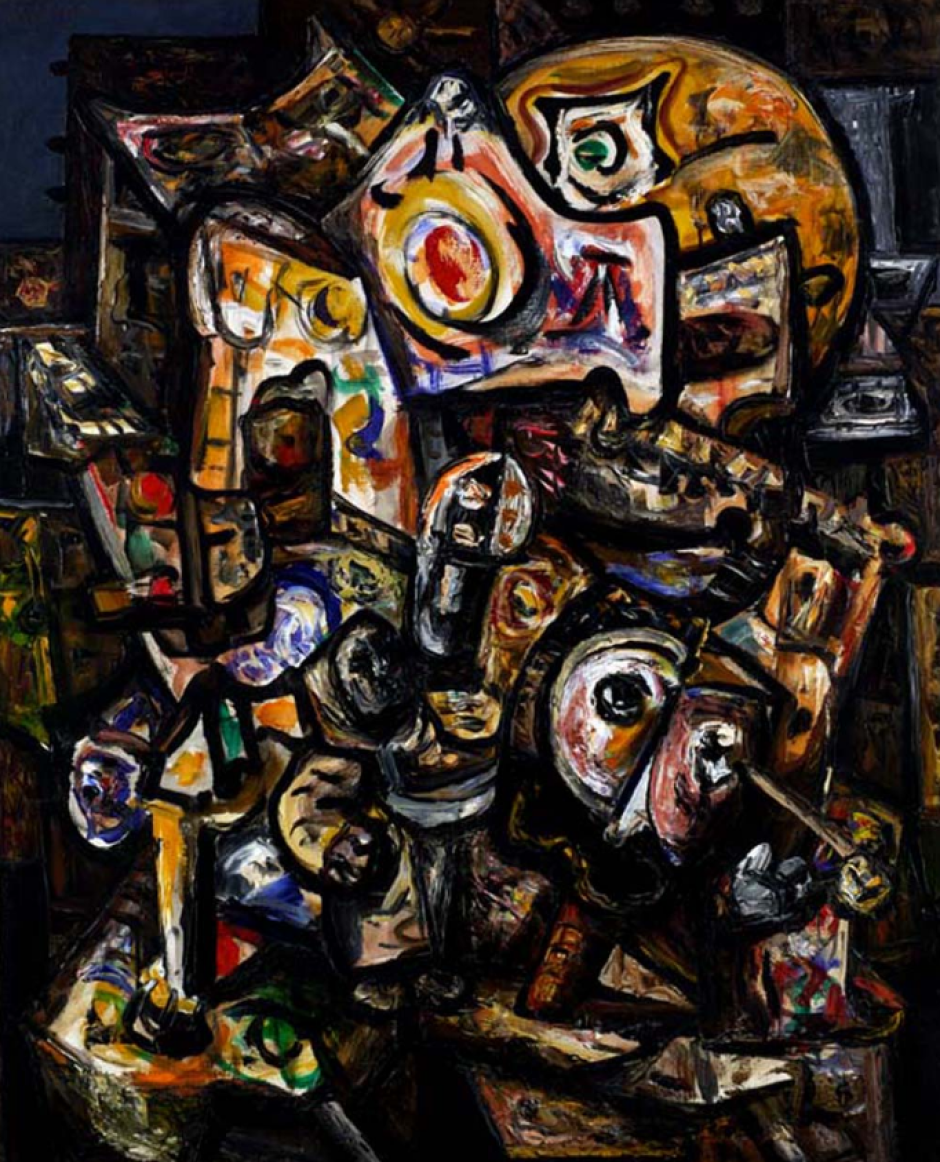

Laxeiro en Las novias de Román, quizás el mejor de sus cuadros aun fuera de museo, plasma el homenaje recurrente al trío español de sus referentes preferidos (Velázquez, Goya, Picasso) que reinterpreta con las claves escultóricas de la estética del granito y del Pórtico románico compostelano del Maestro Mateo

Hace poco más de cincuenta años Laxeiro (pseudónimo de José Otero Abeledo, 1908-1996) regresaba a España después de un período de veinte en Buenos Aires. Recuperaba el olor cultural y artístico del Madrid, me decía, que poco o nada tenía que ver con el republicano de sus recordadas tertulias de la Granja del Henar, donde había escuchado fascinado a Lorca, el poeta que posibilitó una de sus pensiones artísticas, cuando en un viaje del granadino a Pontevedra, en 1932, lo recomendó como «un pintor diferente» a la comisión evaluadora de la Diputación, de la que formaba parte el polígrafo nacionalista y extraordinario dibujante Alfonso R. Castelao.

Las novias de Roman

El Café Gijón

Llegaba Laxeiro a Madrid avalado por la exitosa retrospectiva que ese verano del 70 le estaban dedicando las prestigiosas Art Gallery International y Ruth Benzacar en la Avenida de la Florida bonaerense. El Café Gijón sería su plataforma y mirador (vivía y tenía el estudio en el séptimo piso del edificio del café) y desde allí, venerado en las prédicas tertulianas del mítico cenáculo, observaba el mundo con puntuales desplazamientos a su Galicia natal.

Autorretrato (1934)

Veintisiete años después de la muerte del heterodoxo artista, un desbordado fabulador que no cesaba de imaginar «mundos y trasmundos», volvemos a reivindicar su genio arrollador. Laxeiro es uno de los renovadores del vanguardismo histórico en Galicia en el primer tercio del siglo pasado, al lado de figuras esenciales como Arturo Souto, Manuel Colmeiro, Luis Seoane y, sobre todo, Maruja Mallo, sin olvidar, en la distancia, al más impresionista de los regionalistas, Fernando Alvarez de Sotomayor. Pero Laxeiro ejemplifica también la herencia de la renovación en la España de los años veinte y treinta dentro de la figuración ligada al realismo mágico, que nada desmerece al Balthus que los franceses sí supieron apreciar y hoy está en las colecciones permanente de grandes museos, como el Beaubourg. Esperamos y deseamos desde Galicia que el Museo Reina Sofia haga honor a la España autonómica y exponga permanentemente la obra de Laxeiro, que ya posee en su fondo de colección, y lo desagravie con una exposición antológica en su honor.

La vida (1966)

La aportación de Laxeiro a la pintura española desde la lejanía de aquellos años hasta mediados de los noventa, cuando fallece, poco después de su antológica en el CGAC de Santiago, podría sintetizarse en diferentes opciones que lo hacen ser diferente e innovador: renueva la llamada estética del granito, un modo lingüístico que se inspira ya sea en los canteros populares, «petos de ánima» y cruceros o tímpanos, ya en las montañas hercinianas y, sobre todo, en el románico compostelano del Maestro Mateo. Su expresionismo bebe en la herencia de Goya. Hace coexistir diferentes estilos y concilia su admiración por el Picasso de Fontainebleau con el clasicismo de Tiziano, la radicalidad de la pintura de acción y el equilibrio renacentista, la abstracción y la figuración. Pero Laxeiro fue ante todo un neohumanista que contribuye a elaborar una filosofía para entender el alma de Galicia desde un ideario irónico y lleno de humor que tiene sus referentes principales y recurrentes en Quevedo, Valle-Inclán y en el mismísimo Dostoievski, escritores que leía y admiraba. Por ello su pintura tiene mucho de antropología, de realismo mágico y de fabulación cunqueiriana (Cunqueiro, al que le unía una gran amistad, era otra de sus lecturas preferidas), capaz de inventar marquesados como el de la Romea, enterrado bajo las montañas de Lalín, y gnomos inspiradores, ocultos y misteriosos, como Mirlotil, que, según sus palabras, le anunciaba lo que debía pintar. He ahí sus antroidos, guiñoles, sátiros, monstruos, enanos, faunos, meninas, brujas, diablos, pecados, leyendas…, paisajes tenebrosos o abstractos y seres extraños que pueblan su pintura.

Trasmundo (1946)

En su mirada pionera, Laxeiro llega al informalismo al mismo tiempo que lo hacen Appel o Alechinsky, tal como muestran sus autorretratos de finales de los cuarenta y principio de los cincuenta, coetáneos algunos de la serie Women de De Kooning, en una pintura de acción, de fuertes pinceladas, de gesto pastoso, denso y automatista, que precede varios años a los conocidos retratos de Antonio Saura, esos retratos que son portadores de un determinante trágico, en la línea del esperpento goyesco, tan particular del expresionismo español más virulento, que conjunta abstracción y figuración, continuador de la visión negra y dramática de una realidad crítica, pero siempre comprometida con la renovación del lenguaje formal. Y en su ruptura del estilo único podía hacer coexistir esa virulencia expresionista con la dimensión más lírica y magicista, que cultivará, con muchas variables, en los años sucesivos, como sucede con su visión de Las Meninas, (recordemos al respecto Las novias de Román, quizás el mejor cuadro de Laxeiro aún fuera de museo) homenaje recurrente al trio español de sus referentes preferidos (Velázquez, Goya, Picasso) que reinterpreta con las claves escultóricas de la estética del granito y del Pórtico románico compostelano de Mateo.

Carrotón de nenos (1934)

Tal vez nada mejor para comprender la obra de Laxeiro que situarnos en el «saudosismo» de otra de sus admiraciones, Teixeira de Pascoaes, y en el sentimiento del atlantismo poético del luso, que reflejaba la tensión espiritual entre el recuerdo del pasado y la esperanza ideal del futuro, aunque nuestro hombre no se cansaba de decir que pintaba la vida. Pero la vida de Laxeiro se asemejó, desde los primeros años, a un viaje de novela, a un recorrido que se quiebra en diversas geografías y en historias de heterónimos que confluirán en una idea recuperada de la infancia, como mitología proustiana del mejor de los tiempos posibles, a la hora de identificar las diferentes variables de su propia identidad.