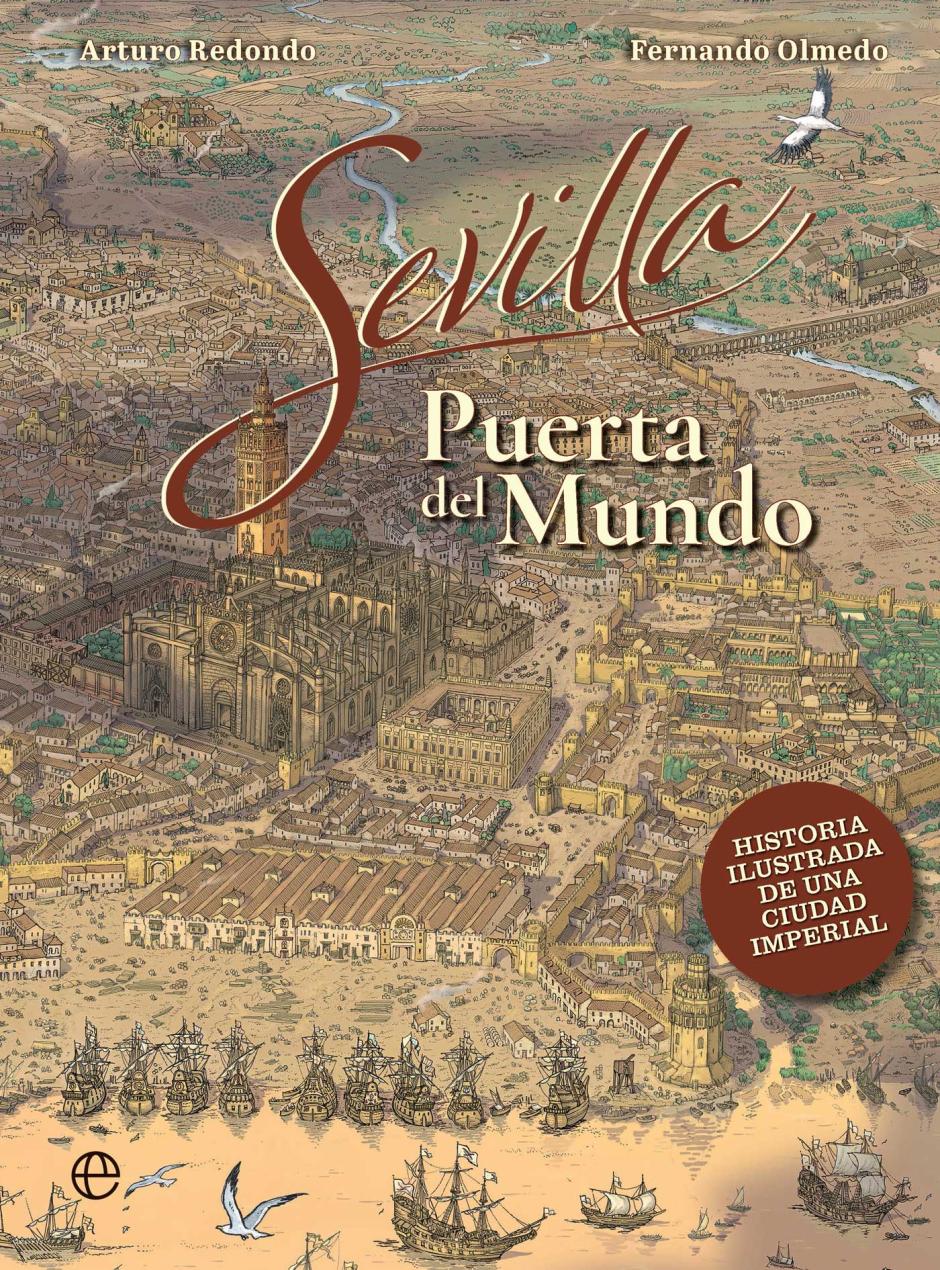

La Sevilla de tiempos de Felipe II reconstruida por el ilustrador Arturo Redondo y el historiador Fernando Olmedo

Entrevista a los autores del libro ‘Sevilla. Puerta del Mundo’

«El ocaso de Sevilla fue un síntoma del paulatino declive de la monarquía hispánica»

El ilustrador Arturo Redondo Paz y el historiador Fernando Olmedo Granados reconstruyen en el libro de Sevilla. Puerta del Mundo (Esfera de los Libros) la Sevilla del Siglo de Oro

Cuando España era la gran potencia hegemónica del Renacimiento, Sevilla era la gran metrópoli europea. Era el centro de la civilización cristiana: la ciudad más rica gracias a ser el centro del comercio con el Nuevo Mundo.

Su catedral era la más grande de la cristiandad, su población la más pujante, y su entramado urbano el más ambicioso de Europa.

Aquella Sevilla de los siglos XVI y XVII recobra vida de la mano del ilustrador Arturo Redondo Paz y del historiador Fernando Olmedo Granados en el libro de Sevilla. Puerta del Mundo (Esfera de los Libros).

Se trata de un libro ilustrado donde se reconstruye la Sevilla del Siglo de Oro, donde queda subrayada la importancia de la ciudad y el enorme desarrollo que experimentó.

En algunos casos, como es la lámina de la vista general de Sevilla, el historiador y el ilustrador han tardado dos años en confeccionarla debido a la minuciosa labor de documentación y reconstrucción histórica.

–Don Arturo: ¿Cómo se documentaron para recrear con tanta minuciosidad la Sevilla de los siglos XVI y XVII?

–Aunque siempre he sido muy aficionado a la historia, lo cual facilita bastante todo, es evidente que el grado de profundidad documental que tienen los dibujos necesitaba del conocimiento de especialistas.

Cubierta del libro 'Sevilla Puerta del Mundo'

Principalmente ha sido una suerte y un privilegio poder trabajar con la asesoría de Fernando Olmedo en esta obra. Su conocimiento sobre cartografía y grabados de época, relatos escritos, cuadros… Todo ha sido analizado para conseguir acercarnos a esta «realidad imaginada».

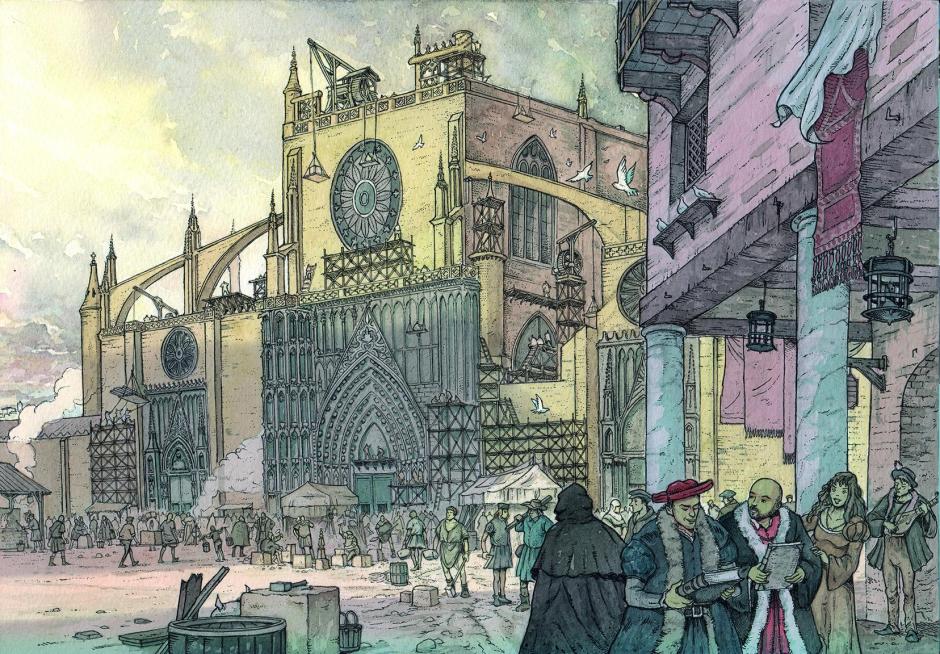

–En particular, la lámina de la catedral de Sevilla es espectacular, y recrea toda la grandeza del considerado templo gótico más grande del mundo. ¿El trabajo para elaborarla podría compararse con el de los canteros que la levantaron?

–No tanto, no tanto… Sí es cierto que el trabajo es bastante minucioso y con un estilo muy detallado, y que eso lleva su tiempo. Para la lámina de la vista general hemos tardado dos años entre el proceso de documentación y la ejecución del dibujo. Seguimos la misma recomendación que proclamaron los canónigos al levantar la catedral: «hagamos una obra que nos tomen por locos». Y visto en perspectiva, creo que ha sido así. Una increíble locura gráfica.

–La época retratada en el libro es la de mayor esplendor de Sevilla en su historia. En ese momento, la capital andaluza probablemente era la urbe más importante de Europa. ¿Cree que lograron captar toda su grandeza?

–Bueno, al menos esa ha sido la intención. El tratamiento del color ha sido fundamental para dar la sensación de una ciudad impresionante por su grandeza, donde el río era oro debido al monopolio comercial del comercio.

Por otro lado, la descripción gráfica de cada elemento de la ciudad, palacios, iglesias, murallas, etcétera, resulta tan apabullante, que es difícil no quedar asombrado al contemplarla.

–¿Qué peculiaridades de la Sevilla de entonces han identificado al reconstruirla?

–Afortunadamente, son muchos los elementos patrimoniales que nos quedan en Sevilla sobre aquellos siglos y que hoy podemos seguir disfrutándolos. Otros muchos han debido ser reconstruidos y esa es la magia del dibujo.

La Catedral de Sevilla en el siglo XVI vista por el ilustrador Arturo Redondo y el historiador Fernando Olmedo

Podemos recorrer la ciudad con un solo golpe de mirada e ir reconociendo los hitos presentes y encontrarnos con la sorpresa de lo desaparecido. Quizás lo más evidente en una primera mirada sea el aspecto de ciudad amurallada y el acueducto, pero todo está lleno de sorpresas, encuentros y detalles.

–¿En qué percibe, a la hora de revivir aquella Sevilla de los siglos XVI y XVII, su esplendor?

–Hay elementos que fueron extraordinarios para su época, y que siguen siendo hoy motivos de admiración. Comenzando, como hemos comentado, por la increíble catedral gótica, la mayor hasta la construcción de San Pedro, el impresionante hospital de las cinco llagas, que hoy es nuestro parlamento andaluz, o la lonja de mercaderes que hoy es el archivo de Indias.

También reflejamos los cambios ideológicos que dieron lugar a nuevos urbanismos, como promover espacios de paseos y ocio como fue la alameda de Hércules, un lujo impensable en la inmensa mayoría de las ciudades de la época.

–Don Fernando, usted como historiador, ¿qué experimentó al ver recreada la Sevilla de los siglos XVI y XVII en las ilustraciones Arturo Redondo Paz?

–La elaboración con Arturo de una visión de Sevilla, de su conjunto urbano y de sus entretelas vitales, ha sido una labor compartida en que a mí me correspondía documentar en buena medida el esquema y detalles del escenario de la ciudad, que una vez trazado por Arturo volvíamos a revisar para que su fidelidad y verosimilitud fuese lo más ajustada posible.

Por otra parte, con su gran capacidad narrativa, Arturo enriquecía y daba vida a las imágenes con un amplio repertorio de escenas y personajes. Pero, en definitiva, una vez terminadas las ilustraciones, para mí era como tener ante los ojos el cuadro de otros tiempos como nunca lo había visto. Lo recomiendo para todas las ciudades con historia.

–En aquella época, Sevilla era la ciudad más importante de España y Europa. ¿Podría haber sido Sevilla la sede de la monarquía hispánica? ¿Qué razones hubo para que no fuera así?

–Es cierto que la importancia de Sevilla a comienzos de la Edad Moderna era sobresaliente, pero también hay que tener en cuenta que durante gran parte del siglo XVI, la capitalidad reside allí donde está la corte, que es itinerante, como sucede con los Reyes Católicos y Carlos V, con estancias en Toledo, sobre todo, pero también en Sevilla, Barcelona y otras ciudades.

No es hasta 1561 cuando Felipe II fija la capital en Madrid, ¿y por qué?, porque el aparato de gobierno y cortesano ha crecido tanto que es necesario darle una sede fija para que pueda cumplir su papel centralizador.

Se escoge Madrid porque en una villa que no está dominada, como tantas otras, por la nobleza o por la Iglesia, se sitúa en una posición central desde el punto de vista geoestratégico, en el corazón de Castilla, el reino que es también el corazón de la monarquía hispánica, y que además es un asentamiento por construir, que puede modelarse según las necesidades de la corona.

Sevilla tiene una localización periférica en este contexto, es una ciudad atestada de población que habría dejado poco resquicio para las necesidades de la corte, es también la población más cara de España y de Europa… En fin, su destino era otro: más que el gobierno, el comercio y la navegación.

–Sevilla, ciudad rica en el XVI y XVII, era también escenario de importantes intrigas, además de haber una gran parte de la población que vivía en la miseria, lo que contrastaba con las riquezas que llegaban de América. ¿Cómo era aquella Sevilla?

–La historia, la novela, el teatro, hasta la poesía y la pintura se han hecho eco de los enormes contrastes que marcaban el escenario de Sevilla, auténtico «teatro del mundo».

Por un lado, en Sevilla residía un reducido, pero muy poderoso, grupo de la alta nobleza, seguido de otros linajes quizás menos encumbrados, pero que podían ser muy prósperos, a diferencia de tantos hidalgos castellanos depauperados.

Luego estaban los mercaderes, que se codeaban con las casas más ricas de Europa, a menudo de ascendencia extranjera, genoveses, flamencos… El numeroso cuerpo de funcionarios, de la Casa de la Contratación, de la Audiencia, de otros organismos, también contaba mucho, como los eclesiásticos, que ascendían a varios miles, entre canónigos y dignidades, curas, frailes y monjas.

El común, el pueblo llano y mayoritario, estaba formado por los gremios artesanos, gentes de la mar de los barrios ribereños, los hortelanos y campesinos que abastecían a una población que todo se lo tragaba, arrieros, servidores, criados, porteadores y un sinfín de oficios menores de los muchos que con frecuencia estaban al borde la subsistencia, sin olvidar a los soldados, aventureros y el permanente enjambre de transeúntes y gente de paso.

Más aún, y más precaria todavía, era la existencia de los que estaban abajo, en la ancha base de la pirámide de población: buscavidas, mendigos, hampones, prostitutas, huérfanos, lisiados, menesterosos de toda clase… Una galería de contrastes, de una sociedad de claroscuros.

–Posteriormente, Sevilla entró en decadencia para resurgir en el siglo XX y experimentar un notable empujón en las décadas finales del siglo XX y las primeras del XXI. Hoy la capital andaluza compite con las ciudades más pujantes de España. Más allá de los monumentos, ¿qué queda de la pujante Sevilla del Siglo de Oro en la Sevilla de hoy?

–De la Sevilla que vivió un siglo dorado entre el XVI y el XVII se reconocen las admirables huellas, por ejemplo, del sector formado por la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias, el edificio que se construyó para Lonja de Mercaderes, triángulo monumental y único que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad.

Pero también quedan muchas otras huellas, bien patentes, de otros edificios y recintos monumentales como la torre del Oro, las gigantescas Atarazanas, antiguo arsenal del puerto, y un reguero de palacios, conventos e iglesias de esos tiempos que, entreverados con el caserío de otras épocas hasta llegar al día de hoy, le dan un singular tinte de mestizaje histórico. Porque en Sevilla la historia, y la memoria de su siglo dorado, se respira al pasear por sus calles.

–Cómo pudo pasar una Sevilla que era la «Manhattan» de los siglos XVI y XVII a una ciudad de provincias?

–Nada dura eternamente, bien lo sabe Sevilla. Una conjunción de factores, los cambios de ciclo económico, la competencia mercantil, el declive de poder de la monarquía, el deterioro de las condiciones de navegación de su puerto fluvial, la entrada en escena de otros puertos competidores cercanos como Cádiz y otras causas fueron deslizando a la ciudad paulatinamente hacia la decadencia.

El golpe de gracia se lo asestaría una mortífera epidemia de peste en 1649 que fulminó más de un tercio de su población, una pérdida de la que tardó siglos en recuperarse. El gran comercio transatlántico que había sido la clave de su prosperidad se trasladó a Cádiz y a otras plazas extranjeras. De algún modo, el ocaso de Sevilla fue un síntoma, y muy importante, del paulatino declive de la monarquía hispánica.

–Gran parte de las principales transformaciones que ha sufrido Sevilla a lo largo de su historia tienen su origen en la evolución del Guadalquivir, la modificación de su curso y su evolución. ¿Qué papel ha jugado en el devenir histórico de la ciudad?

–Para Sevilla el Gran Río de los árabes, el Guadalquivir, ha sido, desde su origen, una clave fundamental que explica tanto la localización de su asentamiento, como el desarrollo de su existencia.

La salida de los productos del valle, aceite, trigo, lana…, se hacía por el río, e igualmente la llegada de mercancías foráneas, del Mediterráneo, del Norte de Europa, de África, de América y de Oriente.

La faceta mercantil de la capital hispalense, la más dinámica que ha tenido y que le ha dado sus mejores momentos, se basaba en la arteria del río Guadalquivir. Pero este también podía jugarle malas pasadas: cuando se salía de madre, anegaba calles y plazas y se llevaba por delante casas y mercancías; cuando el tonelaje de los barcos fue aumentado y se incrementaron los sedimentos del río, la navegación se hice más difícil y costosa, minando el potencial mercantil y económico de la ciudad.

Por otra parte, Sevilla, como conjunto urbano, ha tomado su forma del río: su fachada principal es la que se abre al Guadalquivir, su recinto ha ido amoldándose a las variaciones del cauce… Sería imposible explicar Sevilla sin su río.