Esta fotografía, tomada por Alfonso Sánchez Portela el 14 de abril de 1931, muestra la proclamación de la Segunda República Española en la Puerta del Sol de Madrid

La ley que declaró la guerra a la Iglesia: así comenzó la ofensiva laicista de la Segunda República

La República tenía una misión histórica que consistía en liquidar el pasado histórico mediante la recuperación del patrimonio que la Iglesia «había robado a la Nación» y disociar la cultura de las órdenes religiosas

El 7 de octubre de 1932, fue aprobada por el gobierno de izquierdas la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Seis días más tarde fue presentado en las Cortes y, aunque se dijera que afectaba por igual a todas las confesiones religiosas, nadie en toda España fue tan ingenuo como para creerlo: estaba dirigida contra la Iglesia Católica.

Contenía un preámbulo en el que se había querido recoger principios como la libertad de conciencia, entendida exclusivamente si se limitaba a actividades no políticas; la seguridad del Estado exigía un control policial de la actividad de las asociaciones religiosas; la República tenía una misión histórica que consistía en liquidar el pasado histórico mediante la recuperación del patrimonio que la Iglesia «había robado a la Nación» y disociar la cultura de las órdenes religiosas.

El proyecto de ley, además de las medidas exigidas por el artículo 26 de la Constitución, fijaba una serie de normas: toda práctica religiosa que se desenvolviera fuera de las iglesias requeriría autorización gubernativa, sin mencionar las condiciones para lograr ese permiso; el Estado podría vetar el nombramiento de cargos eclesiásticos por razones de seguridad nacional; se procedería a nacionalizar los bienes de la Iglesia, quedando facultadas las Cortes para expropiarlas por «causa de necesidad pública»; el Estado podría limitar por ley el derecho de propiedad de las confesiones religiosas y cualquiera de ellas tendría prohibido ejercer actividades de enseñanza, salvo las de sus respectivas doctrinas pero bajo la inspección política del Estado; las órdenes quedarían sujetas a restricciones muy severas en sus derechos de expresión y reunión.

Las órdenes tendrían un plazo de un año para dejar cualquier actividad industrial que tuvieran a su cargo, aunque se les permitiría continuar enseñando hasta que el Ministerio de Instrucción lograra arreglar su sustitución.

La comisión de justicia de las Cortes discutió el proyecto durante un tiempo considerable. El gobierno no deseaba variar la letra del mismo pero el dictamen de la comisión admitió las modificaciones deseadas por los representantes socialistas y radical-socialistas, acelerando inmediatamente la sustitución de la enseñanza religiosa. Además, se autorizó al Estado para disponer de los bienes nacionalizados sin procedimiento de expropiación si fuera necesario para la sustitución.

La prensa católica reaccionó alertando de lo injusto de la medida y de la ausencia de negociación con la Santa Sede. Sus periodistas negaron, en sus páginas, la versión histórica que los republicanos presentaban de la Iglesia en España, pues nunca había vivido a costa del Estado, ya que el presupuesto de Culto y del clero había sido aceptado como compensación por el robo institucionalizado de sus tierras, llamado «desamortización» por los liberales en el siglo XIX.

Antes del reinado de Isabel II, había sido la Iglesia quien había ayudado económicamente al Estado, administrando bienes que cedían libremente los católicos españoles para obras espirituales y terrenales: ese era el verdadero pasado histórico que se pretendía liquidar con esa ley. Ahora las izquierdas deseaban apoderarse de sus propiedades y tesoros artísticos, cuando no se habían preocupado nunca de su conservación pues incluso habían permitido su incendio en el mes de mayo de 1931.

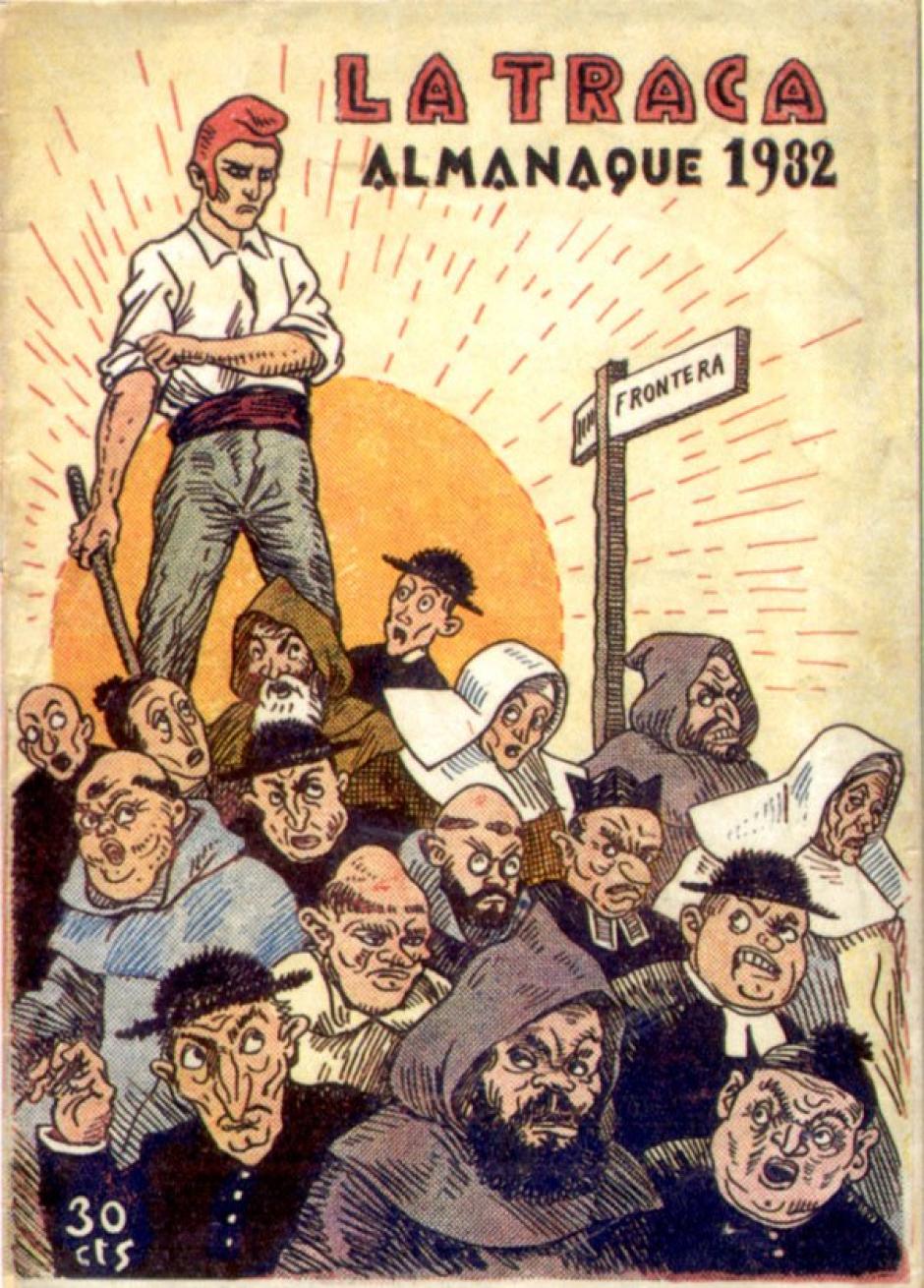

Portada del almanaque correspondiente a 1932 de la revista satírica La Traca, publicado nada más aprobarse la Constitución de 1931, en la que se declaraba el carácter laico del Estado

El gobierno analizó el dictamen de la comisión en dos reuniones celebradas el 19 y el 25 de enero de 1933. Tanto Azaña como el resto de ministros disentían del criterio de la misma y temieron que el presidente Alcalá Zamora, opuesto al dictamen, provocara una crisis, apoyándose en el Partido Radical que se había pasado a la oposición desde la firma de la Constitución. La actitud del Ejecutivo fue oportunista: no se opusieron al acuerdo de la comisión por razones de principio sino por el temor a provocar una situación conflictiva. Además, inquietos por el equilibrio presupuestario, los ministros no fueron partidarios de forzar las cuentas del Estado para proceder a una sustitución inmediata de la enseñanza religiosa, lo que podría estallar la Hacienda.

En las Cortes, el debate a la totalidad, que se prologó hasta el 1 de marzo y ocupó unos diez de días de discusión, fue denso y demasiado profuso, sin duda excesivo. Diputados de la derecha católica leyeron discursos largos, volviendo a plantear temas constitucionales ya debatidos con la esperanza de desgastar a la mayoría de izquierdas y prolongar el debate hasta la esperada crisis del gobierno. Como señaló un semanario tradicionalista, se presentaron tantas enmiendas como órdenes religiosas. El gobierno, finalmente, se tuvo que rendir a la evidencia de los hechos y defendió en la Cámara el relevo paulatino.

Los católicos calificaron el texto como una nueva ley de excepción dirigida contra su Iglesia. El Debate le dedicó más de diez editoriales en apenas dos meses y ABC insistió una y otra vez en que el laicismo estatista de la izquierda no tenía otro propósito que destruir la religión católica.

En las nuevas elecciones municipales de la primavera, la coalición gubernamental perdió, lo que fue interpretado por los católicos como un rechazo a su política. Sin embargo, las izquierdas se unieron y aprobaron la ley el 17 de mayo. La sanción presidencial tuvo lugar el 2 de junio, el mismo día en que se hizo pública la protesta de los obispos. Para los católicos, la victoria de las izquierdas había hecho realidad uno de los postulados más importantes de su política: la destrucción de la competencia en educación para asegurar a través del monopolio público de las conciencias la creación a corto plazo de una sociedad secularizada.

A pesar del tono exaltado de algunos periódicos y asociaciones, los católicos posibilistas se ratificaron en su preferencia por una libertad general como medio para solucionar el contencioso entre la Iglesia y la República. No se atacó la enseñanza laica sino la falta de libertad de enseñanza, poniendo sus esperanzas en la victoria electoral en las elecciones generales de 1933 para cambiar esa legislación.