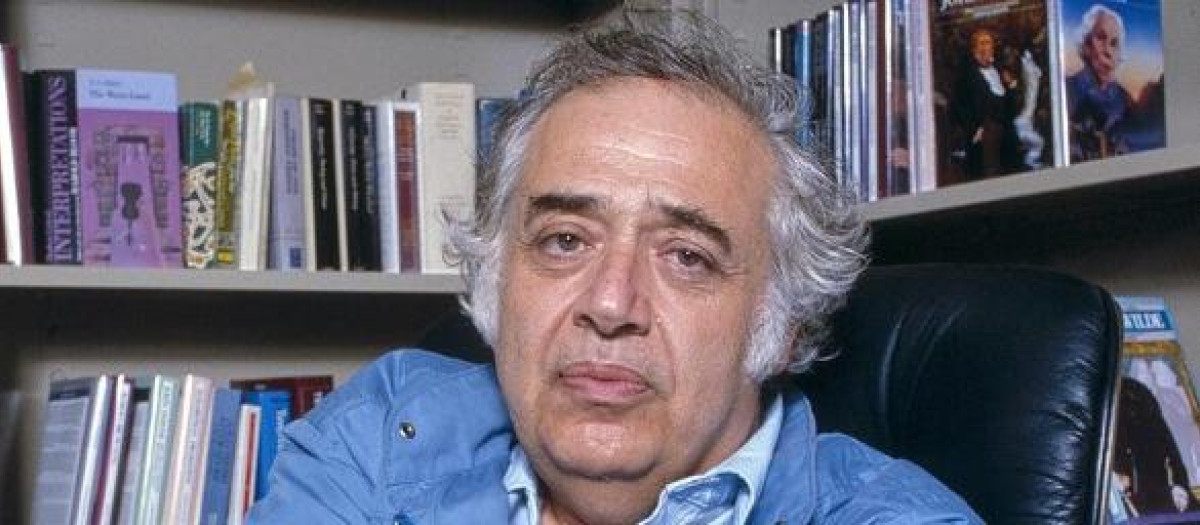

El crítico literario Harold Bloom

Harold Bloom y la agonística del canon

Treinta años se cumplen de la publicación de El canon occidental. Un plazo suficiente para preguntarnos si la polémica reivindicación del profesor de Yale tiene vigencia hoy

Hace exactamente treinta años, en 1994, una publicación puso patas arriba las librerías de medio mundo, incendió todos los debates intelectuales, y otorgó al nombre de su autor cierto aura de innombrable. El libro en cuestión no era una escandalosa novela de contenido sexual, ni un incendiario panfleto político, ni un crudo libelo contra alguna religión. Era un ensayo literario, que giraba en torno a la figura de William Shakespeare. ¿Cómo es posible que una obra así se ganase las etiquetas de «subversivo» o «provocador»?

Anagrama (2006). 592 páginas

El canon occidental

Quien escribe estas líneas no vivía aún en el mencionado año de 1994, así que es posible que haya cierta romantización en la descripción de ese torbellino que siguió a la publicación de El canon occidental, la obra más conocida del crítico literario estadounidense Harold Bloom (lo cual no deja de constituir cierta injusticia para La ansiedad de la influencia; pero ése es otro tema). Tal vez el escándalo no fuera de tales magnitudes, o tal vez sí; lo cierto es que quienes hemos recorrido los pasillos de distintas facultades de Humanidades sabemos que el nombre de Bloom ha ido adquiriendo tintes de el-que-no-debe-ser-nombrado, y sería ciertamente penoso que una mente tan aguda y erudita cayese en el olvido. Por eso, treinta años después de la publicación de El canon occidental, no estaría de más que volviésemos a la pregunta que Bloom trata de responder.

Porque, a fin de cuentas, su ensayo no es sino el intento de responder a una pregunta: «¿Qué debe uno leer?». El tiempo vital es limitado, y la lectura de un libro nos ofrece, a su vez, ventanas a decenas de otros títulos, por lo que se hace imperioso elegir. La pregunta que se formulaba Bloom cobra aún más vigencia en un mundo en el que internet está en nuestros bolsillos, y la sobreabundancia de información amenaza con ahogarnos en un universo de hipervínculos que no deja un resquicio a la lectura tranquila, atenta y pausada. Y no hay nada más dramático que constatar que la respuesta a la pregunta de Bloom nos la da, a día de hoy, un algoritmo. ¿Quién no ha comprado un libro que ha visto en el Explora de Instagram, o que le ha aparecido en el feed de YouTube, o que sus amigos han recomendado en Goodreads?.

Para entender por qué la figura del intelectual o del crítico han dejado su sitio al algoritmo, es necesario que analicemos brevemente los discursos que se sostienen en contra del canon. Son, fundamentalmente, dos. Por un lado, tenemos los discursos des-canonizadores, que abogan por desestructurar un sistema que ellos ven jerárquico y configurado por las élites; el problema de estos discursos es que no pueden dar una respuesta a la pregunta «¿Qué debe uno leer?», pues cualquier respuesta supondría la imposición de un nuevo canon. Por otro lado, tenemos los discursos que abogan por «abrir el canon» (una pretensión que apunta más a lo moral que a lo estético), lo cual es sencillamente ridículo, pues, como dice el propio Bloom, «ningún canon está nunca cerrado». Así pues, cuando el ciudadano de a pie acude al crítico para saber qué es lo que debe leer, lo único que encuentra es suspensión de juicio o píldora ideológica, lo que deja sus pretensiones bastante insatisfechas.

Lo llamativo es que la intelectualidad académica haya aceptado y asumido estos discursos, que acaban con cualquier legitimidad rectora que pudiera tener el crítico, y que han fagocitado desde dentro a las propias universidades e instituciones culturales; digo que es llamativo porque ellas son, en sí mismas, grandes instituciones apoyadas en discursos ideológicos legitimadores y que mantienen una estructura jerárquica (muy posmoderno no suena, no). Quizá de esta contradicción se derive que sea el mercado capitalista el que haya asumido la potestad de responder a la pregunta «¿Qué debe uno leer?». Y lo hace aplicando métricas estadísticas, analizando patrones de comportamiento y dando una respuesta que se basa única y exclusivamente en datos matemáticos. No hay criterios de valor, no hay un reconocimiento de la calidad o el mérito literarios. Lo que el algoritmo te dice que debes leer es aquello que encaja con tus patrones de comportamiento en la red. Tal vez por eso sea hoy tan necesaria esa apelación de Bloom a «la dignidad estética, que es algo que no se puede aniquilar».

Afortunadamente, al canon le queda un bastión al que asirse: los propios artistas. Más allá de la pretensión que cualquiera de nosotros pueda tener de establecer su propio canon (y cuando, en plena era de la digitalización, compramos un disco de vinilo o un libro en papel, no estamos sino canonizando), lo que verdaderamente salva a una obra del paso del tiempo es su capacidad para influir en un nuevo artista. Lo canónico es un nodo de sentido en medio del caos informativo en el que vivimos. Y, por eso, lo canónico sobrevive a las embestidas de lo que Bloom llamó «la Escuela del Resentimiento». Porque, si borramos del canon al misántropo Milton, nunca entenderemos a Blake; si ignoramos al pedófilo Gauguin, nunca sabremos en qué se apoya la pintura de Picasso; si cancelamos al antisemita Kanye, no comprenderemos la propuesta estética de Rosalía.

El canon nunca fue un compendio beatífico de la dignidad moral de quienes lo componen. Eso que se ha venido en llamar lo woke (término que no me encanta, pero que todos comprendemos por consenso) se encuentra en una permanente performance supuestamente contestataria en contra de unos valores burgueses que hace ya tiempo que están en decadencia, mientras que trata de evitar la incomodidad de enfrentarse a discursos que contravienen su nuevo catecismo moral. Pero, como decía Bloom, «estética y agonística son una única cosa». No hay arte sin conflicto, y, frente a la pretensión de depurar el canon para acomodarlo a esta nueva cosmovisión, creo que es mejor enfrentarnos a nuestros demonios, que no son tan diferentes de los de Milton, Gauguin o Kanye, y tratar de conquistarlos. Pues, como dice Bloom siguiendo a Samuel Johnson (también bajo la lupa de las sospechas), el único método para la crítica literaria es el yo, y sólo desde el placer individual de leer comprenderemos la grandeza de los autores canónicos.