Sergio Leone y Ennio Morricone, en una entrevista en la televisión italiana en los 60

Sergio Leone y Ennio Morricone, dos gigantes sobre los que aún cabalga el cine

Un nuevo documental recupera la figura del director que para Spielberg hizo películas «como nadie», unida a la influencia del compositor sin cuya música no se entenderían Por un puñado de dólares o Érase una vez en América

Cuando Clint Eastwood aceptó dedicar las vacaciones que le dejaba su trabajo en la televisión de su país para rodar, entre Roma y Almería, La muerte tenía un precio, segunda entrega de la conocida como Trilogía del dólar, a cambio de cincuenta mil dólares, solo tuvo una petición. Pretendía que su lacónico personaje, con esas gotas de humor secas e irónicas, una suerte de James Bond del Far West, abandonara el tabaco. Pero Sergio Leone, el director que ya lo había reclutado por primera vez para su filme anterior, Por un puñado de dólares, mientras el actor era apenas un desconocido que se ganaba la vida trabajando en una modesta serie, se mostró inflexible. Aquel cilindro de nicotina eternamente posado entre sus labios había llegado a adquirir un protagonismo propio, esencial. Así que se quedaba. Por algo en Italia, Eastwood, una de las personalidades más populares entre los clientes de las glamurosas terrazas de la Via Véneto de los 60, era conocido como «Il Cigarrillo».

Clint Eastwood con su famoso cigarrillo entre los labios en la película 'Por un puñado de dólares'

Leone siempre tuvo las ideas muy claras, a pesar de sus tics nerviosos propios de las inseguridades del genio. Sabía perfectamente que en el Arte los compromisos, por pequeños que sean, suelen derivar en enormes decepciones. Después de haber alcanzado la gloria máxima con su tan personal como arriesgada vuelta de tuerca al western, permitiéndose rechazar mientras tanto jugosos encargos como el de El Padrino, le llevó casi tres lustros poner en pie su obra definitiva, Érase una vez en América. Y una vez que finalmente logró plasmarla fiel a su visión, rodando casi durante doce intensos meses de tomas repetidas hasta la extenuación para lograr fijar sus ensoñaciones tal como la imaginación, y la experiencia de toda una vida, se lo habían dictado, los capos del estudio hollywoodiense resolvieron masacrarla para hacerla «más accesible».

Recortaron su montaje en más de una hora hasta dejarla irreconocible para él, que nunca quiso implicarse personalmente con aquella escabechina. Jamás se recuperó del golpe. No volvería a rodar, ni siquiera aquel Leningrado para el que Gorbachov se había comprometido a cederle todos los efectivos del ejército soviético, tanques incluidos, y cuya escena inicial comenzaba con las manos de Shostakóvich sobre el teclado de un piano componiendo la sinfonía que serviría como banda sonora de la esperanza contra el asedio nazi de la ciudad, en uno de los episodios más épicos y cruentos de la Segunda Guerra Mundial. Leone viviría aún un poco más, se despidió en 1989, pero quién sabe si aquel disgusto precipitó su temprano final con 60 años.

Leone, fiel a sus principios

Su viuda confesó algún tiempo más tarde que los productores nunca les habían sido demasiado propicios. Leal a sus principios, aquel napolitano Grimaldi –célebre apellido de una estirpe de piratas que se aposentaron entre los peñascos de Mónaco, hasta hoy– había intentado esquilmarlo varias veces con motivo del rodaje de sus «spaghetti-westerns». Sea como fuere, Leone logró su propósito, ese que otorga sentido y plenitud a una vida: contra viento y marea acertó a hacer realidad varios de los sueños de su infancia prolongando de paso los del padre, Vincenzo, actor y director jubilado antes de tiempo.

Concibió un puñado de películas como las que habían alimentado sus principales horas felices en aquellos años transcurridos en el Trastevere romano, pero enriquecidas con su toque personal, fruto de ese estilo que empezó a forjarse mediante el visionado de los grandes títulos de Walsh, Hawks o Ford, a los que seguramente habría que añadir un conocimiento muy sólido de las maneras expresivas del cine mudo, de maestros como Griffith o Murnau, y hasta de su propio progenitor, que firmaba sus contribuciones como Roberto Roberti.

El cine es un empeño coral, colectivo, pero al final el que firma es dios, como se conoce a la figura del director en los rodajes. Algunos de los colaboradores que trabajaron con él, sobre todo un par de guionistas, nunca estuvieron muy contentos con el hecho de que la gloria recayese casi entera sobre su oronda figura, atribuyéndole una suerte de narcisismo y egolatría consustanciales a todo creador, por menor que este sea, mucho más cuando se trata de alguien que ha logrado probar las mieles de ese éxito multitudinario, con clara influencia en la cuenta corriente, que en el caso de Leone tuvo su reflejo, también, en varios episodios suculentos.

La película 'Érase una vez en América', de Sergio Leone

Como esa vez en la que en un cine florentino tuvieron que avisar a la policía porque un nutrido grupo de espectadores exaltados pretendía entrar a la sala, ya ocupada hasta los mismos topes, porque se resistían a dejar de asistir a uno de sus más conocidos filmes, en los que tanto los héroes dubitativos y melancólicos como los rufianes sin escrúpulos exhibían una mutante moralidad que los acercaba a su público de una manera pocas veces mostrada.

La modernidad del director nacido en 1929, tan sugerente, consistía en no establecer simples distinciones entre justos y pecadores: unos y otros podían constituir el reverso de la misma gastada moneda según las circunstancias. Como en la vida misma, en aquel universo polvoriento y sudoroso de pasiones urgentes predominaba el gris. Pero servido no con la crudeza de un neorrealismo que aspiraba a capturar y servir una estampa cruda de la existencia sin aditamentos, con los medios justos. El sentido del espectáculo era innegociable, la base de su comunión con el público para un realizador criado en la Ciudad Eterna, donde en cada nuevo paseo se ofrecen sin reservas los mayores placeres destinados a uno de los sentidos esenciales para el deleite artístico, la vista.

La llegada de Morricone

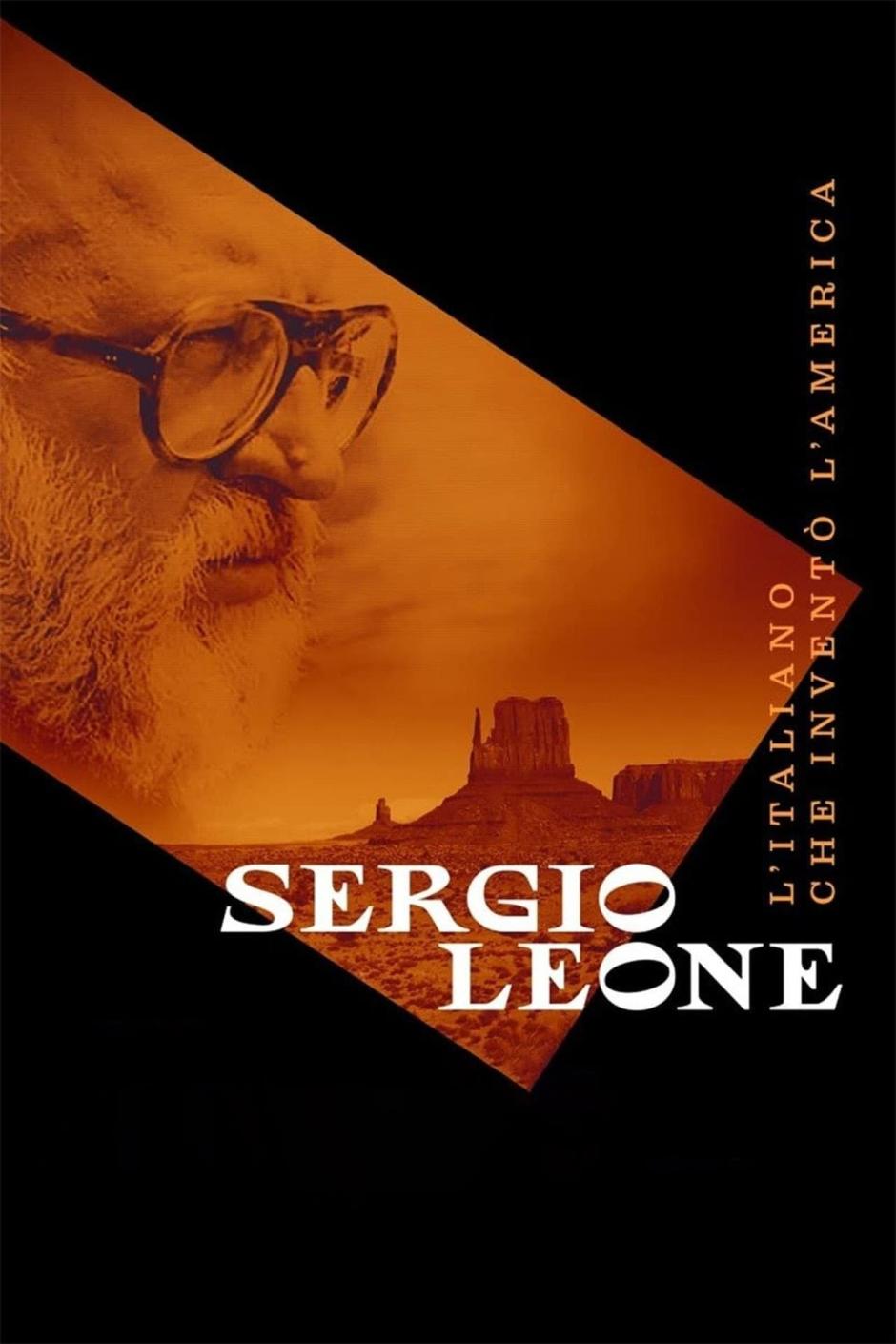

Hegel restringía lo sensible del Arte a «los sentidos teóricos», la vista, por supuesto, pero también el oído. Ambos se darían la mano de un modo casi insospechado cuando Leone comenzó a trabajar con uno de sus antiguos compañeros de pupitre, al que le tenía perdida la pista, el compositor Ennio Morricone. «Leone tenía los ojos y Morricone el sonido», resume Steven Spielberg en el documental Sergio Leone: el italiano que inventó América, presentado el verano pasado en el Festival de Venecia e incorporado a la oferta de la plataforma SkyShowtime estos días. El pupilo más aventajado del realizador italiano, Quentin Tarantino, insiste sobre esa misma idea: «Morricone es el coautor de las películas de Leone, hasta el punto de que no puedes imaginártelas sin su banda sonora».

En esa labor conjunta ambos restituyeron al cine valores que se creían ya superados a través de una concepción literaria que lo sujetaba férreamente a la novela, tal que en la mayoría de las series actuales. Como en aquellas cintas de la era muda a la que tanto había contribuido su padre, desde Italia, el autor de El bueno, el feo y malo restituyó a la pura imagen, en absoluta connivencia con el sonido (Morricone, conocedor de la música concreta, antiguo alumno de Cage, le concedía un valor esencial), un modo de expresión netamente superior a la mera ilustración de un texto. Más allá de servir como complemento que eleva la emoción, la música de sus filmes informa, dialoga, sugiere y descubre.

Póster del documental 'Sergio Leone: el italiano que inventó América', de Steven Spielberg

La concepción del trabajo que Morricone había comenzado a desarrollar en otros trabajos fílmicos, pero también en la hábil transformación de la música popular de su tiempo, arreglando melodías edulcoradas con sutiles aderezos de distanciamiento irónico directamente emparentados con los recursos propuestos por la vanguardia musical, adquirió su sentido pleno en las colaboraciones que desarrolló conjuntamente con Leone. Aquel sorprendente desfile onomatopéyico, la mezcla audaz, no exenta de sabiduría, del aullido de un coyote con el tañer de una campana, un riff guitarrero y las vocalizaciones imposibles de una soprano, el sonido penetrante de la armónica o un silbido hasta la plenitud de un conjunto sinfónico al servicio de un hallazgo melódico constituían no ya un simple acompañamiento, un relleno con el que poner el énfasis sobre tal o cual emoción.

Todo ese fascinante tejido híbrido y sintético lograba imbricarse en el propio desarrollo de la historia y los personajes propiciando, en ocasiones, significados, asociaciones, matices inesperados. Como en las óperas de Wagner, por debajo de la máscara, la música podía servir para revelar el pensamiento real, las intenciones ocultas del protagonista o cualquiera de los secundarios, más allá de la superficie de las acciones. De ese modo se verificaba lo que el propio Morricone definió como «la interpretación abstracta de las palabras», su significado opaco.

Tal era la importancia que Sergio Leone otorgaba al trabajo de su viejo amigo que en sus últimas colaboraciones estableció un método que Herbert von Karajan adaptaría, de alguna manera, para varias de sus producciones operísticas en Salzburgo. Karajan grababa primero la música con los mismos intérpretes que meses más tarde deberían llevarla a escena. De ese modo, a la hora de los ensayos se escuchaba a través de altavoces el sonido registrado previamente con sus propias cuerdas vocales, permitiéndoles a los artistas concentrarse durante ese momento únicamente en los movimientos actorales, al menos hasta las últimas pruebas.

Para el rodaje de esa oda inmensa al Séptimo Arte que es Hasta que llegó su hora, Leone propició que el compositor grabara previamente toda la banda sonora, de modo que esta se escuchara siempre en el set, durante cada escena. Más allá del perfeccionismo de Karajan, que buscaba además la mayor concentración de los esfuerzos, Leone pretendía transmitirles a sus intérpretes el sentido dramático global de sus intenciones, capturar la atmósfera completa, algo que para él sólo era posible si lograban impregnarse de la música. Un método único que concedía a la labor de Morricone su absoluta carta de naturaleza.

'Hasta que llegó su hora', de Sergio Leone

Esa coautoría que reivindica Tarantino era innegable a pesar de la modestia del músico, que no se consideraba a sí mismo a la altura de un guionista, como mucho, un intérprete privilegiado de las auténticas intenciones del autor, de la psicología de los personajes. El ya desaparecido compositor contaba una anécdota maravillosa, reveladora de su discreta personalidad, de Hasta que llegó su hora. Durante el rodaje, Leone decidió prescindir de la música que el compositor había creado, y registrado, para la escena inicial, una de las más icónicas de toda la historia del cine. Lejos de encolerizarse, Morricone le dio la razón sin reservas. Aquellos sonidos característicos, como el ruido del molino, constituían en su elocuente desnudez la mejor sinfonía posible para comunicar la angustia de la espera, «una música inigualable».

Leone y Morricone se mantuvieron juntos hasta el final, rindiendo un último servicio mancomunado al cine en esa Érase una vez América que, según Robert De Niro, el realizador se negaba casi a concluir como si quisiera quedarse a vivir eternamente colgado en la evocación de algunos de los recuerdos de su infancia, el tiempo de la inocencia y el descubrimiento, en aquel beso primerizo que la actriz Jennifer Connelly, una debutante de apenas 11 años, tuvo que interpretar en una de sus escenas más cautivadoras. La Connelly, a la que le hubiera encantado poder tratarlo de adulta, nunca ha olvidado ni la experiencia ni el cariño con los que el director supo arroparla en un momento tan delicado para ella. Aún se emociona al evocarlo.

De acuerdo con Spielberg, esta obra testamentaria, crepuscular como los tonos velazqueños de los atardeceres de esos westerns que él quiso evocar desde la distancia de su tradición europea, impregnándolos de finas capas de humor que limaran sus contornos más ásperos y complejos, pero siempre fiel a un modo de fabular que privilegia sobre todo el deslumbramiento, el asombro que combate al tedio, es «su filme mejor concebido». Una afirmación que adquiere mayor rotundidad, significado y espesura porque para el autor de Tiburón «nadie hizo películas como él, antes o después. Halló un modo de contar historias al que nadie se acercó si quiera».