Relieve, posiblemente de la extracción de la placenta. Ostia Antica

Cinco ocasiones en que la arqueología reveló cómo era la maternidad en el pasado

Diferentes hallazgos arqueológicos han demostrado que la relación de la Antigüedad con la maternidad era mucho más compleja que lo que, de forma simplista, solemos creer

Es fácil que, al hablar de maternidad e historia, nos invada la imaginación una serie de imágenes estereotipadas, muy influidas por lo que podemos ver representado en la cultura audiovisual, o incluso por lo que podemos apreciar a nuestro alrededor. Sin embargo, ser madre en el pasado era sinónimo de pasar por una situación límite, en la que madre y criatura tenían a veces más probabilidades de perecer que de salir adelante.

En los casos en los que esto último ocurría, la crianza del bebé y la transformación de la mujer en madre tampoco respondían exactamente a las ideas preconcebidas que solemos formarnos en el presente: por ejemplo, que el biberón es un invento del siglo XX o que los neonatos fallecidos no eran tenidos por miembros de la sociedad y se les negaba el enterramiento. Las fuentes escritas nos lo revelan con gran elocuencia, pero posiblemente sean aquellos datos que conocemos por medio de la arqueología los que puedan resultarnos más sorprendentes.

Un ala de cisne como nido

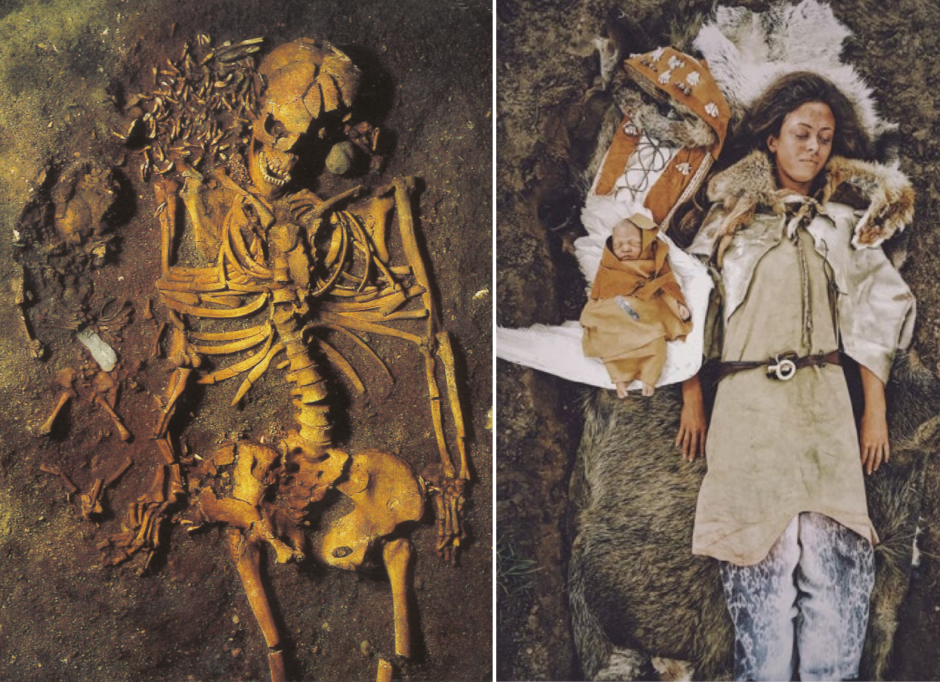

Enterramiento prehistórico hallado en 1975 Vedbaek, Dinamarca, de una joven madre con su bebé prematuro, datado en el 4000 a.C.

Existen muchos ejemplos de enterramientos de madre y bebé en los tristemente comunes casos en que ambos perecían durante el parto. Uno de los más singulares es el enterramiento prehistórico hallado en 1975 Vedbaek, Dinamarca, de una joven madre con su bebé prematuro, datado en el 4000 a.C. La mujer fue enterrada junto al bebé, y éste fue situado sobre un ala de cisne a modo del nido que suele ponerse en las cunas.

La tumba era relativamente rica en su conjunto, y presentaba un ajuar compuesto por más de 200 dientes de ciervo, que posiblemente formasen parte de un collar. Se cree que el cisne podría haber tenido un atributo psicopompo; las personas que llevaron a cabo este enterramiento habrían querido que este animal guiase las almas de la madre y el niño.

Biberones en la Edad del Bronce

Biberones en la Edad del Bronce

La lactancia materna, en contra de lo que se pueda pensar, nunca ha sido una opción para todas las mujeres, por múltiples razones. Es de sobra conocida la existencia de las nodrizas y de las amas de cría en distintas culturas del pasado, ya fuera por incapacidad fisiológica o por motivos sociales. Además, durante el crítico periodo del destete, en el pasado, existía una elevada mortalidad infantil.

En ambos casos hubiera resultado de gran ayuda tener a mano un par de tetinas bien esterilizadas y una lata de leche en polvo, y aunque sabemos que esto no era así, ahora también sabemos que nuestras antepasadas tiraron de ingenio e inventaron, con los medios que tenían, un sistema similar para la alimentación de sus bebés. Durante los años 90 se excavaron en Centroeuropa varias vasijas cerámicas, casi todas documentadas en tumbas infantiles y algunas de ellas zoomorfas, cuya utilidad se desconocía. En 2019, un estudio liderado por Julie Dunne, de la Universidad de Bristol, demostró que estos objetos no eran ni más ni menos que biberones, utilizados para alimentar bebés con leche animal.

Revisión ginecológica a la romana

Espéculo hallado en un sepulcro de Mérida y datado en torno al siglo I d.C

Aunque el embarazo y el parto no sean enfermedades, en la Antigüedad ya se tenía sobrada experiencia de la necesidad de atender estas situaciones con la mayor exhaustividad, con el fin de evitar muertes, y es quizá el momento histórico en que comenzaron a «medicalizarse» estas situaciones. Aunque ya el Talmud hebreo refiere antecedentes (con elementos perecederos, como cañas de bambú), no sería sino hasta el siglo V a.C. cuando Hipócrates describiera el uso del espéculo como instrumento médico para llevar a cabo exploraciones vaginales y averiguar si la hemorragia en una mujer podía tener un origen uterino, en qué medida era o no un flujo sanguíneo normal (como el de un posparto) o cuándo ésta podía poner en peligro su vida.

Hay varios espéculos en bronce de época romana en un estado de conservación excelente, como este de Mérida, hallado en un sepulcro y datado en torno al siglo I d.C., que bien pudo haber pertenecido a alguno de los célebres médicos de la ciudad, como Lucius Cordius Symphorus o Julia Saturnina, descrita en su epitafio como «médica óptima» y que muy posiblemente estaba especializada en labores obstétricas.

Tueris, la diosa hipopótamo

Tueris, la diosa hipopótamo

Las creencias y prácticas religiosas, en la Antigüedad, estaban perfectamente enlazadas con las actividades cotidianas del día a día, no formaban parte de una esfera separada como podríamos creer desde un presente secularizado. Al pensar en el Antiguo Egipto, quizá nos venga con facilidad a la mente la imagen de la diosa Isis alimentando o llevando en brazos al pequeño Horus. Sin embargo, no era a Isis sino a Tueris a quienes las egipcias invocaban cuando se ponían de parto, para que les protegiese a ellas y a sus criaturas.

A Tueris, la diosa hipopótamo de vientre abultado y grandes pechos, se le atribuían unas poderosísimas dotes de protección obstétrica. Sin embargo, en el plano general era tenida por una deidad menor: su culto era principalmente doméstico. No tenía templos o centros de culto, por lo que se la conoce principalmente por estatuillas como esta, procedente de Deir el-Medina.

¿Madres que dan la vida por sus hijos?

Yacimiento de 4000 años de antigüedad de Lajia, en la provincia china de Qinghai

Hace unos años saltaron a los medios una serie de imágenes muy impresionantes, del yacimiento de 4000 años de antigüedad de Lajia, en la provincia china de Qinghai (que realmente llevaba excavándose desde finales de los años 90). El yacimiento, asignado a la cultura Qijia (Neolítico final – temprana Edad del Bronce), presenta un espectacular estado de conservación, ya que este asentamiento fue destruido por un terremoto y sepultado al más puro estilo pompeyano y, con él, las vidas de sus víctimas.

Una de las imágenes más llamativas es la del esqueleto de una mujer joven preservado en actitud de protección, resguardando el esqueleto de un niño pequeño. Esta escena fue rápidamente bautizada como la de la una «madre protegiendo a su hijo». Sin embargo, el análisis de ADN llevado a cabo por los investigadores dio un giro a la interpretación: el niño y la mujer no eran madre e hijo. Quizá, ni siquiera eran parientes. Pero lo que es seguro es que no les unía ningún lazo genético matrilineal.

Lejos de resultar una decepción, esta información hace, si cabe, más impresionante el hallazgo: para los seres humanos del pasado, igual que para los del presente, no son los vínculos genéticos o de sangre lo que mueve a la ternura, a la protección y a los cuidados hacia los pequeños. Sólo el instinto de protección, y el amor.