Cuando la izquierda amaba a España

Las direcciones del PSOE y del PCE comenzaron cada año, cuando se aproximaba el 6 de diciembre, a exhortar a sus simpatizantes a que exhibieran con orgullo la bandera bicolor, y no la tricolor republicana con la que siempre se habían identificado

La Transición, tan acertada en muchas cosas, lo fue también en la actitud que la mayoría de las fuerzas políticas exhibieron acerca de la cuestión nacional. Era evidente que la izquierda no podía abrazar el nacionalismo excluyente y reaccionario del franquismo. No se podía pedir a sus líderes, por más que se mostraran dispuestos a romper la continuidad con la Segunda República en aras de la restaurada convivencia entre los españoles, que exaltaran y amaran aquella España «Luz de Trento», «Martillo de herejes», construida sobre la exclusión total del diferente y erigida en intolerante paladín del catolicismo.

Pero Felipe González y Santiago Carrillo, sobre todo, entendieron que el nuevo régimen solo se consolidaría si se articulaba en torno suyo una nueva narrativa nacionalizadora, que continuara la iniciada por liberales y republicanos, pero sin identificarse necesariamente con la forma republicana del Estado. Su España era entonces una República federal, quizá no más descentralizada que la Constitución de 1978 había pergeñado, pero sí esencialmente distinta en los fundamentos de la soberanía nacional. Pero sabían que una España así no sería aceptada nunca por la derecha, y sin ella, la democracia no sería posible.

De esta reflexión nació la idea de modelar para España una versión propia de aquel «patriotismo constitucional», que Dolf Sternberger defendió en 1979 para la República Federal Alemana y popularizó el filósofo Jürgen Habermas durante la década siguiente. De acuerdo con esta idea, el Estado democrático necesita para sobrevivir del poder legitimador del pueblo, que este ejerce a través de su capacidad de consentimiento y adhesión. Estas actitudes son, a su vez, fruto de la reconciliación civil, enmarcada en la Constitución como estructura fundamental que busca la lealtad cívica en torno al proyecto de comunidad política.

Este tipo de patriotismo no se apoya en elementos exclusivos de una historia y una tradición cultural. Su poder cohesionador nace de una identificación de carácter reflexivo, en ningún caso emocional, con valores y principios universales que informan el corpus legal derivado de la Constitución. No se trata, pues, de impulsar la adhesión a una nación concreta, con su historia, su lengua y su cultura, y menos aún de exaltar sus logros por encima de los de las demás; se trata de impulsar la adhesión a lo que esa nación tiene de compromiso con los principios universales de la dignidad humana, encarnados en el Estado de derecho. Amar a Alemania, en suma, debía ser amar lo que Alemania aportaba al triunfo de la libertad y la democracia, al progreso, en fin, de la humanidad en su conjunto.

Si España lograba articular en torno al nuevo régimen democrático un patriotismo de este tipo, compatible con cualquier militancia política que asumiera como propios los principios del Estado de derecho y abierto a cualquier concepción de la nación, incluso a quienes, siendo españoles, eran leales a naciones distintas de la española, el régimen naciente podría, por fin, convertir en realidad el viejo proyecto republicano de nación, capaz de conciliar bajo la lealtad a las instituciones comunes a todos los españoles.

Fue por ello por lo que, en mayo de 1981, el Congreso de los diputados aprobó una moción presentada por el PSOE para declarar fiesta nacional el 6 de diciembre, fecha en la que se celebraba el aniversario del referéndum de la Constitución. Frente al 12 de octubre, en que se conmemoraba el descubrimiento de América, exaltada por el nacionalismo español tradicional, o el 2 de mayo, que podía haber concitado las simpatías de los más afines a una visión liberal de la historia de España, el 6 de diciembre podía simbolizar precisamente aquello que entonces parecía unir a todos y construir en torno a ello una nueva lealtad e incluso una nueva narrativa patriótica que, con el tiempo, podía dotarse también de contenidos emocionales.

La bandera, por supuesto, había de desempeñar en ello un papel muy relevante. Felipe González, secretario general de los socialistas y líder de la oposición, creía posible con ello «rescatar una fecha y un símbolo: una fecha como el 6 de diciembre, día en que se aprobó la Constitución, y rescatar también lo que podríamos considerar el símbolo máximo de la unidad de los españoles, que es la bandera». Por ello, las direcciones del PSOE y del PCE comenzaron cada año, cuando se aproximaba el 6 de diciembre, a exhortar a sus simpatizantes a que exhibieran con orgullo la bandera bicolor, y no la tricolor republicana con la que siempre se habían identificado, en los balcones de sus casas, las sedes locales de sus partidos, los centros sindicales e incluso las asociaciones de vecinos.

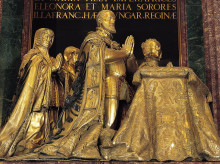

Los comunistas no siguieron dócilmente las consignas de Carrillo; bastante esfuerzo había supuesto para ellos aceptar una Constitución que recortaba en mucho sus aspiraciones y les forzaba a renunciar a la República que tanto amaban —habían olvidado cuánto habían ayudado sus abuelos a destruirla en 1936— para renunciar también a la enseña que la representaba. Los socialistas sí lo hicieron. En sus mítines, la bandera rojigualda conviviría sin problema alguno con el puño y la rosa y las enseñas de las comunidades autónomas. Incluso se apartaron un tanto del patriotismo constitucional para abrazar sin complejos fastos y efemérides que enlazaban la España del presente con la del pasado, añadiendo a la mera lealtad cívica un componente emocional que, viniendo de la izquierda, sin duda ayudaba mucho a la consolidación del régimen democrático y, por fin, de la misma nación española.

La elección definitiva del 12 de octubre, en lugar del 6 de diciembre, como Fiesta Nacional de España, en 1987, y, sobre todo, las orgullosas celebraciones del quinto centenario del descubrimiento de América, en 1992, revelaron mejor que ninguna otra decisión de los gobiernos de Felipe González hasta qué punto se identificaba la izquierda española, en cuyo seno era todavía entonces el PSOE la fuerza hegemónica, con la nación española. Cuánto han cambiado las cosas, ¿verdad?

Luis E. Íñigo es historiador e inspector de educación.