Albatros homosexuales

Ante la duda, quédense en casa. Serán más felices y su dignidad no se verá comprometida

Frecuentemente mis lectores, es decir, mi familia y otros animales de corazón generoso, me preguntan qué dinámica sigo para escribir estos artículos. Algunas veces, casi todas, les miento al respecto y les cuento alguna milonga para que no me den la tabarra en exceso. Otras, las menos, intento decirles la verdad y les cuento que las ideas, simplemente, acuden a mí como por encanto. Después, eso sí, esas ideas hay que trabajarlas un poco.

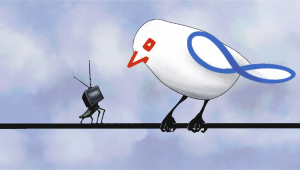

Por ponerles un ejemplo, este artículo surgió un domingo después de comer. Justo cuando estaba regocijándome sobre mi encame siestuno, escuché la revelación que más tarde me animó a escribir estas líneas. El canal BBC Earth, sustitutivo perfecto de la dormidina y otras drogas, me dio la clave.

Esa tarde ponían el cuarto capítulo de la serie Planeta helado II en el que se describía la vida en el continente antártico y sus algo menos fríos alrededores. El narrador, empeñado en sedarme, comenzó describiendo los pormenores climáticos de la zona hasta pasar a la siempre entretenida, y en este caso crucial, fauna.

Tras unos minutos describiendo especímenes, le llegó el turno a los gigantescos albatros. Según la gravísima voz, al carecer de hembras suficientes con las que convivir durante su larga existencia, algunos albatros macho no han tenido más remedio que abrazar la homosexualidad y buscarse compañeros de su mismo sexo. Pueden ustedes comprender que aquel detalle captó enseguida mi atención y me sacó de golpe del agradable duermevela en el que me encontraba. Y es que, desde la famosa canción «caballo homosexual de las montañas», llevaba tiempo sin escuchar que un animal saliese del armario. Ahora, gracias a la BBC, puedo decir que los albatros de la Antártida se han sumado a la desenfadada fiesta.

Pero la idea para este artículo surgió algo más tarde, ya completamente despierto, cuando vi a decenas de miles de pingüinos hacinados en la orilla de una bahía helada de las islas Georgia del Sur. Su plan de vida parecía ser sencillo y, sinceramente, muy reconocible: entrar en el agua, salir, reposar y, entre medias, deglutir algún pescaíto. Todos, sin excepción, hacían lo mismo en una cadena absurda que jamás se detenía. Aquellas imágenes poderosas y evocativas hicieron que, de repente, surgiese la magia.

No es ninguna novedad que nuestra sociedad ha caído rendida ante el paletoturismo masivo. Nuestro culto a visitar sitios sin objetivo alguno ha llegado a unos límites tan insoportables que, sin darnos cuenta, hemos traspasado los límites de lo razonable para adentrarnos sin remedio en las cavernas más profundas de lo intolerable.

Por ejemplo, estarán conmigo en que desde hace algunos años darse un baño en la playa se ha convertido en una actividad muy desagradable. Y no solo por la braga tanga masculina y los pies desnudos de la gente, sino por todo lo que rodea al supuesto planazo… Las tiendas de campaña multicolores de Quechua han conquistado toda la arena, ya no se puede dar un paso sin tropezar con la yaya de alguien y, por supuesto, es imposible descansar sin tener que escuchar reggaetón a todo volumen en el altavoz de unos adolescentes resacosos.

Pero las playas son solo un ejemplo. Da igual donde vayan o lo que quieran hacer: campo, ciudad, restaurantes, museos, piscinas, clubes, pádel, golf, gimnasios, calles, carreteras, caminos, estaciones, aeropuertos, etc. Todo está saturado. Si quiere ver el Museo del Prado, haga mejor la visita virtual. Se ahorrará colas kilométricas y la angustia de no poder estamparle Las Meninas a algún ecologista en la cabeza.

Hasta hace bien poco, en mi lugar de veraneo, por ejemplo, para cenar en el restaurante del pueblo llamabas ese mismo día o, si me apuras, un día antes, y no había problemas para conseguir una mesa. Ahora, si quieres disfrutar de una buena cena, tienes que llamar en junio o julio para reservar una mesa en agosto. Así de simple. El famoso Dorsia de American Psycho se ha instalado también en nuestro litoral.

Pero no solo hablo de España. Hablo del mundo en general. No sé si han podido ver las imágenes detestables de un conocido parque africano en las que una familia de leones es literalmente cercada y acosada mientras come, por no menos de 50 coches llenos de personas deseosas de postear en Instagram el hashtag #wildlife seguido de #puravida; o aquellas otras imágenes en las que cientos de «escaladores» hacen cola atascados en mitad de la subida al monte Everest; o aquellas de Venecia en las que un gigantesco y monstruoso crucero, atestado de miles de personas, navega junto a la plaza de San Marcos. Ejemplos hay muchos. En realidad, si lo piensan, cualquier maravilla construida por el hombre o por la naturaleza está hasta los topes. Sin excepción.

Por eso, pienso en los pingüinos del ártico y llego a la conclusión de que lo único que nos distingue de ellos es que nosotros somos capaces de rebajamos hasta el punto de ataviarnos con bermudas y braga tanga mientras que ellos, por el contrario, siempre van ataviados con un elegante y respetable esmoquin.

Y ya ven ustedes cómo ha sucedido esto. Lo que comenzó con unos albatros homosexuales de la Antártida ha derivado en una reflexión sobre lo enfermizamente gregarios y consumistas que seguimos siendo, a pesar de nuestra supuesta evolución y civilización.

Si quieren extraer alguna conclusión sobre este artículo, para mí, la principal, sería esta: ante la duda, quédense en casa. Serán más felices y su dignidad no se verá comprometida.

Gonzalo Cabello de los Cobos es periodista