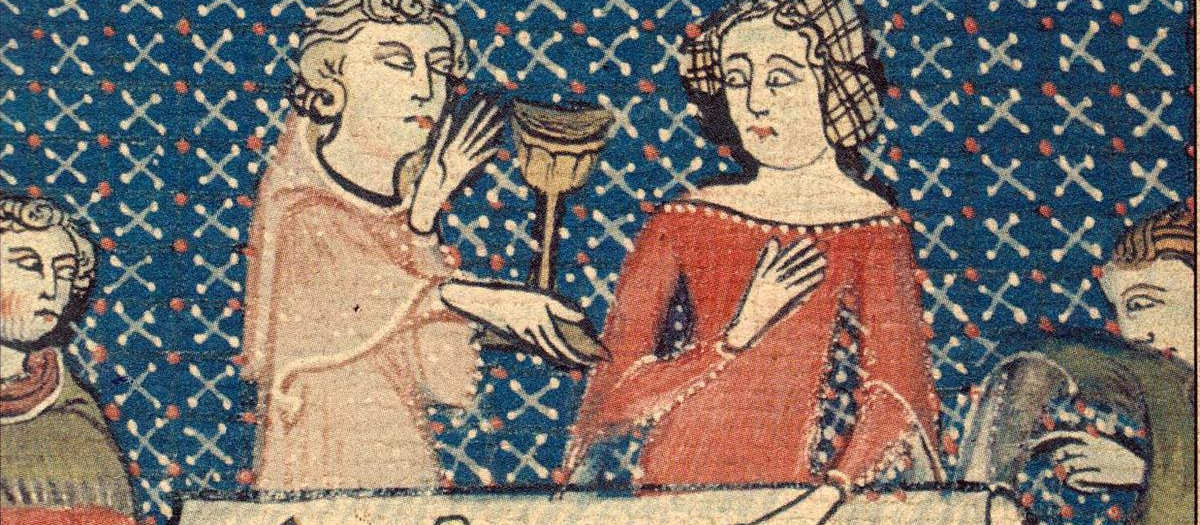

La cocina medieval en la Península Ibérica se caracterizó por la mezcla de sabores en los platos

Gastronomía

La conflictiva historia de las tres culturas en la mesa

La diversidad cultural también fue de carácter alimentario

En historia, las ideas románticas han hecho mucho daño. Esta imagen de convivencia armónica de las tres culturas a pesar de encontrarse cristianos y musulmanes en plena batalla por la reconquista territorial es una de ellas.

No se puede vivir tratando de conquistar/defender un territorio y a la vez disfrutar de una armonía plena y perfecta; más cuando la religión imperante, que era también el estado, obligaba a los dhimnís (cristianos y judíos) a pagar un impuesto, a diferenciarse de los musulmanes mediante el vestido y, en suma, a convertirse en una población humillada y de segunda categoría.

Es, cuanto menos, absurdo. Otra cosa es que, en momentos especiales, los intelectuales de cualquier religión colaboraran en aspectos concretos, como ocurrió en la corte de Alfonso X, en la «Perla de Occidente» la Córdoba de Abderramán III, o en la Escuela de Traductores de Toledo (que se desarrolla a partir de la conquista cristiana en 1085 y que propiciaron los reyes castellanos).

La Edad Media española fue un tiempo complejo, muy diferente al resto de Europa y además muy cambiante incluso desde el punto de vista territorial; los ejércitos cristianos fueron avanzando lentamente hasta que se concluyó la Reconquista con la toma de Granada en 1492. Y eso fue marcando innumerables cambios con la toma de ciudades, que señalaron igualmente fórmulas de alimentación diferenciadas. Son de sobra conocidas las prescripciones sobre el consumo de cerdo y otros animales impuros entre judíos y musulmanes.

Américo Castro primero y después, Blas Infante, terminaron forjando una idea de convivencia feliz muy alejada de la realidad. Fabricando con ello una metahistoria y quebrando la dinámica histórica mediante una cisura artificial como si las anteriores épocas íbera, romana y visigoda no hubieran existido ni generado fundamentales fases históricas; desde esta perspectiva se fraguó un concepto sobre la cultura española como hija exclusiva del mundo islámico.

Llegándose incluso a desarrollar la idea de que Al-Andalus era Andalucía, creando con ello un concepto erróneo y peligroso por la ideologización obviamente apareja. Y generando la idea falsa de una edad de oro legendaria, pero imaginaria y algo más: alejada de la dura realidad repleta de razzias, intervenciones musulmanas en las juderías, decapitaciones y empalamientos de mozárabes por apostasía y la aplicación de una sharía excluyente cuando el individuo se alejaba de la moral imperante, con estrictas reglas que regían la vida entera.

Durante los primeros tiempos de la conquista, las fuerzas musulmanas se vieron obligados a colaborar debido a su escaso número, pero tras su avance y dominio del territorio, los invasores, ahora en número más elevado dejaron de practicar la colaboración. Hasta tal punto hubo momentos duros que, en las épocas más estrictas de los almohades, tanto Maimónides que era judío como Averroes, que era musulmán, tuvieron que huir de la capital del Califato, Córdoba.

Desde luego, la diversidad cultural también fue de carácter alimentario. Cada religión tenía su propia forma de alimentarse, sus normas, sus fórmulas y sistemas de cocinado, aunque se nutrieran de los mismos productos. La elección de alimentos, en primer lugar, y la elaboración de los platos era expresión de las creencias, cultura y estatus social de los anfitriones. Y así, el cuscús y el pan leudado o el ácimo representaban tres formas muy diferentes de consumir el cereal.

La presencia de vino era otra clave para distinguir una mesa cristiana de una musulmana, aunque esto no siempre era evidente. Por ejemplo, en la época de los Omeyas la producción vitivinícola aumentó extraordinariamente. Lo que evidencia un crecimiento del consumo de vino por la mayor parte de la población, aunque eso sí, en el caso de los musulmanes sólo se bebía alcohol en el ámbito doméstico, lo que animó la espléndida poesía báquica andalusí.

La casi ausencia de cerdo en las mesas musulmanas provocó que el carnero, el pollo y otras aves fueran las carnes preferidas. Sin embargo, como el territorio marcaba las fórmulas de alimentación en primera instancia, todos consumieron gran variedad de verduras, legumbres y cereales. Los frutos secos, hierbas aromáticas y especias también eran viejos conocidos de los habitantes de la Península, como había sido habitual en todo el Mediterráneo durante el último milenio.

Pero mientras el cristiano cocinaba con grasa de cerdo y aceite de oliva, judíos y musulmanes sólo utilizaban aceite de oliva, lo que significaba la aplicación de procedimientos culinarios diferentes en muchos casos. Los jarabes hicieron su aparición gracias al azúcar: eran concentrados de frutas, flores y aromáticas en almíbar que tuvieron gran éxito. Y la leche y la mantequilla, consideradas alimentos bárbaros en la anterior etapa florecieron como parte de innumerables recetas, en particular en las musulmanas.

La cocina medieval en la Península Ibérica se caracterizó por la mezcla de sabores en los platos: encontramos agridulces en un elevado porcentaje, sin diferenciar el tipo de ingrediente principal ni si se correspondía con un postre o con un plato principal. Y así, aunque hubo influencias, mezclas, interferencias y aplicación de técnicas compartidas, la auténtica herencia es más mediterránea que musulmana en sentido estricto, ya que ellos también fueron hijos del Mediterráneo. Y esa herencia medieval aún se percibe en bastantes recetas tradicionales españolas y portuguesas. En cualquier caso, no fue tanto mezcla intencionada durante el tiempo de la conquista, ya que las tres religiones tuvieron a bien mantener sus principios tanto al orar como al comer.