Elaboración del jabón

Picotazos de historia

El producto español que popularizó Leonor de Castilla en la Inglaterra del siglo XIII

Ni siquiera durante el reinado de la reina Isabel I se interrumpió el comercio de este producto que era demandado y muy apreciado

Nos acompaña desde la antigüedad, ya que las evidencias registradas más antiguas que tenemos nos lo sitúan en torno al 2.800 a.C., por ello apenas le prestamos atención aunque hagamos uso diario de él. Ya desde sus inicios la humanidad tenía la necesidad de limpiarse. De sentirse limpio. De esta necesidad surgiría el jabón.

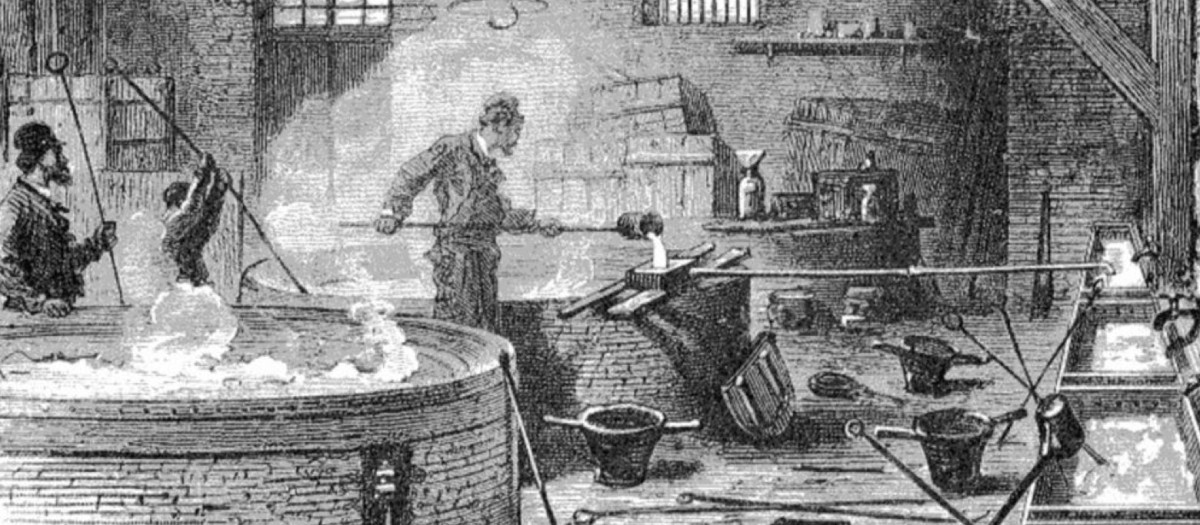

Será en esas primeras civilizaciones que surgieron entre ríos (significado de Mesopotamia) donde encontramos que los acadios, los sumerios, los asirios, etc., disfrutaron de este producto que se fabricaba mezclando cenizas con aceites. La reacción química provocada por la mezcla se denomina saponificación y da como resultado el producto conocido como jabón. Este tiempo, del 2.800 al siglo I a. C., será considerado como la época de los «protojabones» y no se hablará de jabones propiamente dichos hasta que no aparezca uno que tenga la cualidad básica e imprescindible: hacer burbujas.

Cuenta la tradición romana que en el monte Sapo, cerca del río Tiber, se encontraba un templo. Las lluvias arrastraron hasta el río los restos de las grasas de los animales sacrificados, junto con las cenizas de las piras. Los esclavos que acostumbraban a lavar allí las ropas de sus amos notaron que las ropas salían más limpias si se lavaban en ese lugar. Y es que la adición de un álcali (sustancia que presenta propiedades alcalinas) produce una solución con un PH superior a 7 lo que mejora la calidad del producto saponificado.

Plinio el Viejo, que moriría durante la erupción del monte Vesubio, en su Historia naturalis nos cuenta que el jabón proviene de la Galia, y que los pueblos de allí, junto con los de Germania, eran muy aficionados a usarlo. Los romanos preferían frotarse con aceites (preferentemente de oliva) para luego rascarse la piel con un instrumento denominado estrígilo.

En el siglo I d. C. tenemos al famoso médico Galeno o Galeno de Pérgamo, quien nos describe la fabricación del jabón. Galeno afirma que los mejores jabones provienen de la Galia, luego los germanos y que la base de ambos es la manteca o el sebo de los animales, principalmente del cerdo. En las zonas mediterráneas se preferirá el uso de aceites de origen vegetal, principalmente de oliva, mezclado con cenizas de plantas halófitas (tolerantes a la sal, como es el caso de la barrilla). El producto se podía aromatizar con esencia de rosas, tomillo, lavanda, etc.

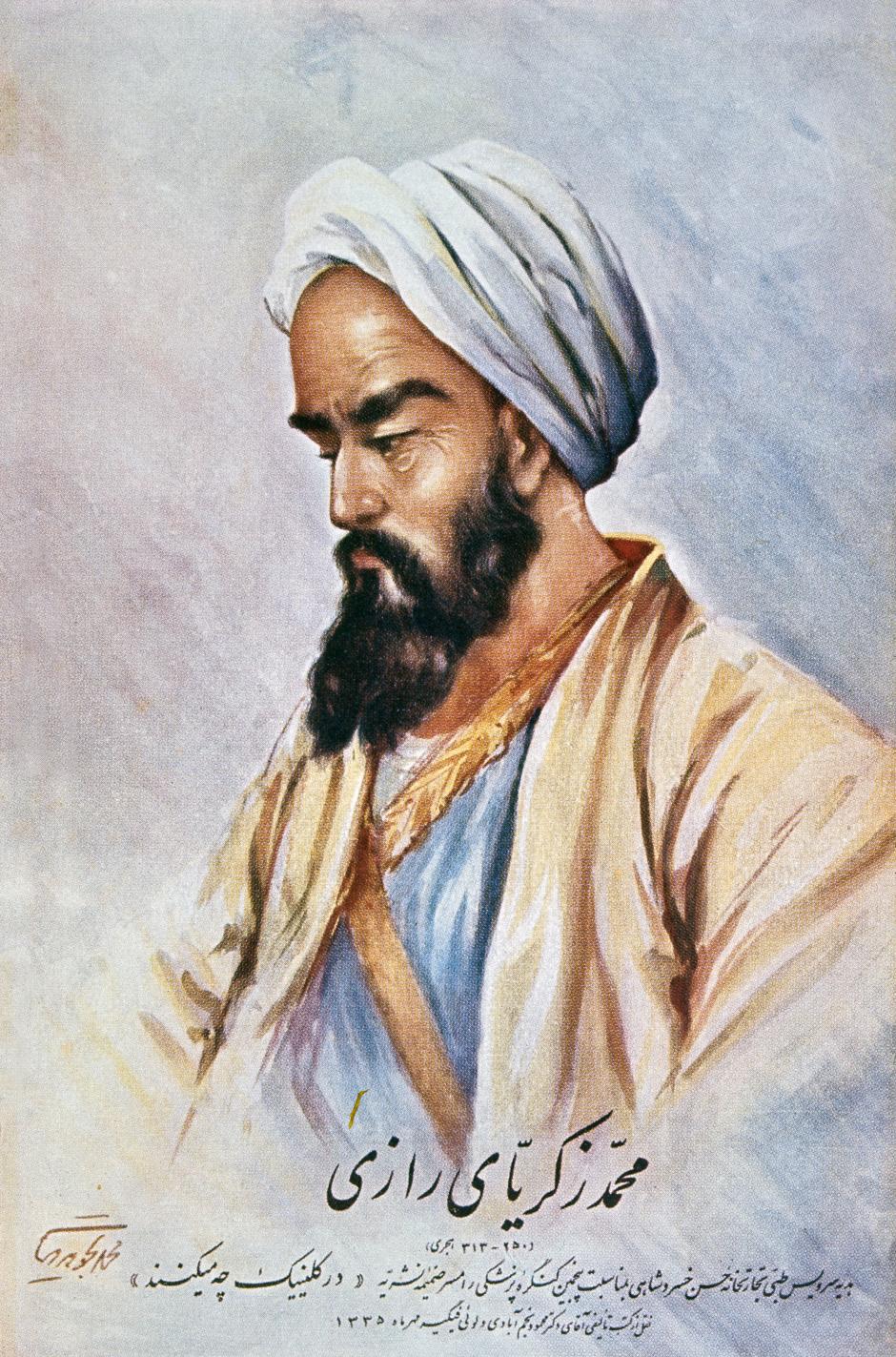

Al-Razi

Abú Bark al Razi (864 – 935 d. C.), médico y alquimista persa, nos dejó una receta para la fabricación del jabón «duro», esto es: con una pérdida de humedad alta que le daba solidez. Y es que hasta entonces el jabón era una pasta, no era sólido. El jabón se irá convirtiendo en un producto cada vez más demandado y el califato musulmán verá aumentados sus ingresos gracias a la fabricación y comercio del jabón solido. Las fábricas de Alepo, Fez, Damasco y Nablús alcanzarán fama y el jabón dejará de ser un articulo de lujo para pasar a ser uno de uso cada vez más general.

La península ibérica fue, desde muy pronto y por motivos obvios, uno de los principales productores de jabones con base de aceite de oliva. Las primeras referencias en tal sentido nos hablan de las «almonas» (jabonerías) en Sevilla y Córdoba durante el siglo IX. Dos siglos después el jabón, denominado de Castilla por ser principalmente producido en este reino, se consume e importa a gran escala.

Era uno de los productos más mercadeados en la Feria de Medina del Campo y desde allí partirá hasta Santander –el puerto de Castilla en el mar Cantábrico– camino del norte de Europa, o al puerto de Cartagena –salida de Castilla al mar Mediterráneo– para su venta en el sur de Europa y norte de África.

Fue introducido en Inglaterra, y su uso generalizado, con la reina Leonor de Castilla (1241 – 1290), esposa de Eduardo I «el Zanquilargo» de la dinastía de los Plantagenet. El jabón de Castilla será considerado de mejor calidad que sus equivalentes de Marsella, Nablús, Nápoles, etc.

El reinado del jabón de Castilla declinó, no por motivo de la calidad si no de la política. En el reino de Inglaterra el volumen de las importaciones de este producto superaron a la producción local. Ni siquiera durante el reinado de la reina Isabel I se interrumpió el comercio de este producto que era demandado y muy apreciado.

Jabón de Castilla

Aprovechando las dificultades financieras del rey Carlos I de a casa de los Estuardo y las buenas relaciones que existían entre este rey y el embajador español, conde de Gondomar, los comerciantes españoles adquirieron un privilegio de monopolio sobre el comercio en la isla del jabón de Castilla. Algo que sentó muy mal a los comerciantes autóctonos. La posterior guerra con el Parlamento y el gobierno de Oliver Cromwell hicieron que se anulara ese privilegio y se ejerciera una campaña efectiva para cerrar el mercado de Inglaterra y el norte de Europa al «jabón papista».

El jabón en barra, tal y como lo conocemos hoy, se empezó a fabricar en el siglo XIX y fueron las necesidades higiénicas de millones de individuos movilizados durante la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra como se llamó hasta 1939, los que propagaron su uso y despertaron la conciencia de su necesidad y relación con la salud.