La epístola moral más hermosa de la Literatura española

Hablamos de Andrés Fernández de Andrada (hacia 1575-1648) y su 'Epístola moral a Fabio'

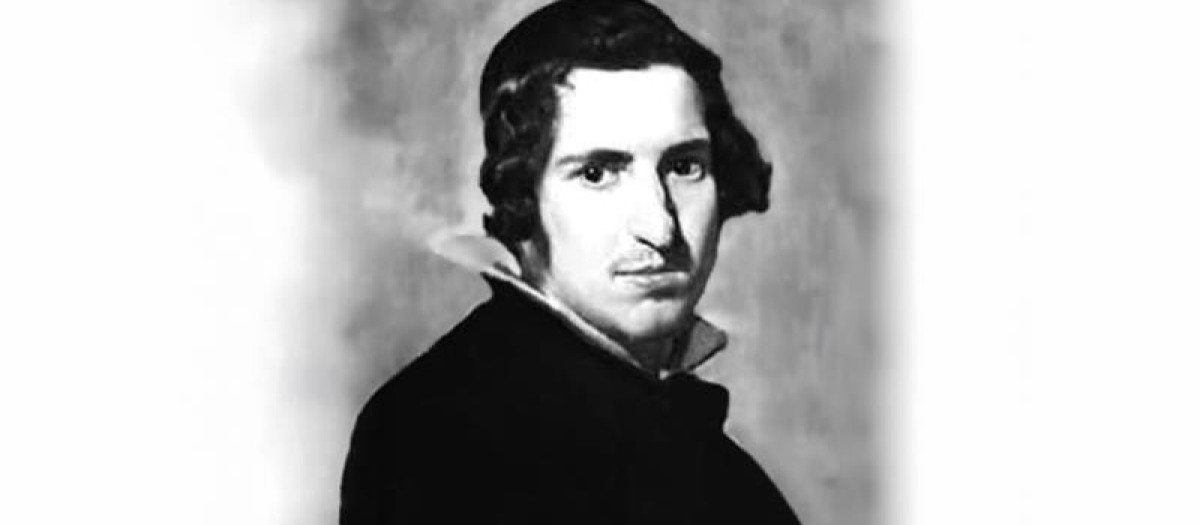

Andrés Fernández de Andrada

De nuevo, como en el soneto No me mueve, mi Dios, para quererte, otro de los mejores poemas de la literatura española ha suscitado, a lo largo de los siglos, bastantes dudas sobre su autor. Me refiero a la bellísima Epístola moral a Fabio, enormemente popular y elogiada al máximo por todos los poetas y críticos.

Pertenece a un género clásico, desde la literatura latina: la epístola moral. Suele exponer, en forma de carta, dirigida a un interlocutor (real o ficticio) una reflexión doctrinal sobre temas graves: la inestable Fortuna, el paso del tiempo, la vanidad de los bienes terrenos, el sentido de nuestra vida…

Con frecuencia, expone este género poético los principios de la filosofía estoica, tomados de Horacio, Cicerón, Catón o Marcial, pero cristianizada. Esta cristianización del estoicismo no es exclusiva pero sí muy característica de la literatura española de los Siglos de Oro. Escriben epístolas morales, por ejemplo, Boscán, Rioja y Quevedo.

En sentido amplio, forman parte estos poemas de la lírica de meditación, cultivada también por Garcilaso, Herrera, fray Luis de León, Rodrigo Caro, Cervantes, Góngora, los Argensola… Es ésta es una de las principales corrientes, dentro del amplio caudal de nuestra poesía clásica. (Fuera de España, podemos compararla con la poesía metafísica inglesa, en la que destaca el extraordinario John Donne).

Estas epístolas morales suelen estar escritas en tercetos: tres endecasílabos, que riman primero con tercero, quedando suelto el segundo. Pero son tercetos encadenados, lo que añade dificultad: ese segundo verso libre pasa a rimar con el primero y tercero de la siguiente estrofa. La fórmula es ésta: ABA – BCB (etcétera).

La joya mayor de este género es la Epístola moral a Fabio, de autor discutido, durante años. No debe confundirse con otra obra semejante pero de autor cierto, la Canción a las ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro. Las ideas de los dos poemas son semejantes. Los dos, además, parecen proceder del mismo ambiente cultural: los círculos humanistas de la gloriosa Sevilla del siglo XVI.

Contribuye a la posible confusión el hecho de que los dos poemas van dirigidos a un imaginario Fabio (un nombre de origen latino). La Canción a las ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro, se refiere a este conjunto arqueológico, situado a pocos kilómetros de Sevilla, y comienza así:

campos de soledad, mustio collado,

fueron un tiempo Itálica famosa».

Es un hermoso poema pero - en mi modesta opinión – muchísimo mejor es la Epístola moral a Fabio, que comienza:

prisiones son do el ambicioso muere

y donde al más activo nacen canas».

Durante mucho tiempo, se atribuyó a Francisco de Rioja (1583-1659), autor del precioso poema A la rosa, una metáfora de la brevedad de la vida:

émula de la llama

que sale con el día…»

Se ha atribuído también la Epístola moral a Fabio a otro poeta sevillano: Francisco de Medrano (1570-1607), clasicista, seguidor de Horacio, reivindicado por Dámaso Alonso y Luis Cernuda.

También se atribuyó este poema a los hermanos Argensola, Lupercio Leonardo y Bartolomé Leonardo, aragoneses, que escriben poemas morales, inspirados en la tradición latina. (Según un testimonio antiguo, Bartolomé declaró que le habría gustado ser su autor). Popularísimo se hizo el escéptico final de un soneto de Bartolomé, dedicado a una mujer que se afeitaba y estaba muy hermosa:

ni es cielo ni es azul. ¡Lástima grande

que no sea verdad tanta belleza!»

Resolvió la cuestión Dámaso Alonso, al atribuir la Epístola moral a Fabio al capitán sevillano Andrés Fernández de Andrada (hacia 1575-1648), militar y poeta, vinculado también a las academias humanísticas de su ciudad, que se trasladó luego a Méjico, donde murió. Dámaso llega a compararlo con Rimbaud: un gran poeta que deja la poesía – no sabemos por qué– al viajar a otro país y dedicarse a labores más prosaicas.

Es posible que este «Fabio» se refiera a un personaje real, un corregidor mexicano, buen amigo suyo, y que el poema intente disuadirlo de ser un pretendiente en la Corte.

Sea o no cierta esa anécdota sobre su origen, lo que importa es el resultado. En su Epístola, Fernández de Andrada plantea una reflexión general sobre la vida y la muerte: algo válido para cualquier ser humano, en cualquier circunstancia, en todas las épocas.

No hemos de buscar en este poema la originalidad sino la hondura de pensamiento y el acierto expresivo. Los tercetos se encadenan con una suavidad y perfección muy difíciles de igualar. Igual que Jorge Manrique, Andrés Fernández de Andrada logra formular sentencias que se han incorporado a la memoria colectiva de muchos españoles.

Comenta el estilo de esta Epístola Dámaso Alonso: «Todo cayó en su sitio justo, con las palabras precisas y exactas que tenía que decir». Y Juan Luis Alborg elogia su musicalidad: «Notas suaves, sin estridencias».

Recoge este poema una larga tradición de pensamiento, que podemos concretar en la gran corriente del estoicismo clásico. El poeta sevillano lo cristianiza, añadiéndole argumentos y ejemplos tomados del medieval desprecio del mundo (contemptu mundo).

Comienza denunciando que son un engaño «las esperanzas cortesanas». Defendían los estoicos, para conseguir la serenidad, que nos centremos en los placeres sencillos. Elige Fernández de Andrada una hermosa palabra, «sosiego». No era rara en aquella España. Felipe II solía usarla como muletilla, para tranquilizar a sus visitantes: «¡Sosegaos!»

El Tiempo aparece en muchos textos medievales como uno de los grandes enemigos de la felicidad. Defendían los estoicos la necesidad de aceptar que todo cambia, basándose en Heráclito. «Nunca te bañas dos veces en el mismo río». Insiste también la Epístola en la fugacidad de los placeres terrenos: «¿Qué es nuestra vida más que un breve día…?»

Para expresarlo, recurre a la tradicional metáfora del heno: «a la mañana verde, / seco a la tarde». Es algo paralelo al precioso tríptico de El Bosco, en el Museo del Prado, que, en su tabla central, representa el carro de heno.

Se trata de una imagen antigua, para indicar la caducidad de todo lo mundano: el «heno» ejemplifica cualquier hierba o planta. En otros poemas, se prefiere indicar la fugacidad de la belleza con el ejemplo de la rosa (lo hemos visto ya en el poema de Rioja). García Lorca usa un poemita sobre la «rosa mutabile» en su precioso drama poético Doña Rosita la soltera:

roja como sangre está (…)

Y, cuando toca la noche (…)

se comienza a deshojar».

La metáfora de la hierba aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en las pesimistas profecías de Isaías: «Se secará la hierba, se marchitarán los retoños. Todo verdor perecerá». (Esta última frase la adoptó como título de una novela el argentino Eduardo Mallea).

Se menciona la misma idea en el implacable pesimismo de los Proverbios: «Las cosechas se acaban. La hierba se seca». Lo resume uno de los Salmos: «La vida del hombre es como la flor del heno…»

Nos previene Fernández de Andrada contra un «ciego desvarìo»: ¿”Será que de este sueño se recuerde?” La comparación de la vida humana con el sueño (en latín, vita somnium) subraya que es una ilusión, una apariencia, de la que sólo despertaremos con la auténtica realidad, la muerte.

Es ésta una idea que existía ya en el budismo y en la mística persa. La desconfianza en los sentidos es un tema repetido en la filosofía y la poesía del Barroco. En la literatura española, por supuesto, Calderón de la Barca alcanza la formulación definitiva:

una sombra, una ficción,

que toda la vida es sueño

y los sueños, sueños son».

Para los estoicos, la verdadera filosofía consiste en afrontar dignamente la muerte. Afirma Cicerón: «La vida entera del sabio es una preparación para la muerte». Séneca ve el lado positivo de esto: «Te aprecio, vida, gracias a la muerte». Expresa esta idea nuestra Epístola con un juego conceptista:

de la vida viviendo, y que esté unida

la cauta muerte al simple vivir mío?»

Repite Fernández de Andrada la metáfora de los ríos, consagrada por Jorge Manrique: «Como los ríos que en veloz corrida…» Su inevitable desembocadura es el mar, símbolo de la muerte: «… se llevan a la mar, tal soy llevado / al último suspiro de mi vida». Lo repetirá muchas veces Antonio Machado; por ejemplo, al final de su autobiográfico Retrato:

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontrareis a bordo, ligero de equipaje,

casi desnudo, como los hijos de la mar».

Utiliza la Epístola ejemplos tomados de la naturaleza para mostrarnos que todo pasa, tempus fugit: «Pasáronse las flores del verano…» También, que nadie escapa al vaivén de la rueda de la Fortuna: «Las hojas que en las altas selvas vimos / cayeron».

El estoicismo nos ha conducido aquí al cristianismo, al temor de Dios:

las espigas del año…»

Proclama la Epístola que debemos vivir con medida, evitar los excesos: «mediana vida… estilo común y moderado». Es el mismo precepto clásico de la aurea mediocritas. Lo formula Horacio, en su Oda a Licinio: «El que se contenta con su dorada medianía, / no padece, intranquilo, / las miserias de un techo que se desmorona». Sentencia Terencio: «Ne quid nimis» (‘nada en exceso’). Lo cristianiza Santo Tomás de Aquino: va unida a la sabiduría práctica, a la prudencia. Y lo elogia al máximo el muy sabio Montaigne: «Lo más perfecto: la excelente medianía».

Nos anima el poeta a despreciar lo que diga el vulgo: «Que la opinión vulgar es devaneo». Ya lo aconsejaba Marco Aurelio: «No pierdas el tiempo buscando el aplauso de los demás».

Para la vida cotidiana, concreta su ideal Fernández de Andrada en tres cosas: «Un ángulo me basta entre mis lares, / un libro y un amigo…»

Lo primero va unido al repetido tópico del «menosprecio de la corte», que sube ya al título de la obra (1539) de fray Antonio de Guevara.

Lo segundo, la referencia a los buenos libros, como perfectos compañeros de nuestra vida, aparece ya en Séneca: «El ocio, sin leer, es la muerte y sepultura del ser humano». Lo expresa con gran belleza Quevedo:

con pocos pero doctos libros juntos,

vivo en conversación con los difuntos

y escucho con mis ojos a los muertos».

«Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, no puedo imaginar un libro sin libros…»

Junto al libro, nos consuelan la compañía y el afecto de un buen amigo. Lo afirma rotundamente Cicerón: «Sin amistad, la vida no vale nada». Marco Aurelio hace una curiosa comparación: «Hemos nacido para colaborar, igual que los pies, las manos…» Con su habitual precisión y elegancia, lo dice Cervantes: «De las miserias, suele ser alivio una compañía». En 1624, pocos años después de la publicación del Quijote, el poeta metafísico inglés John Donne nos da una hermosa lección: «Nadie es una isla, completo en sí mismo (…) La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad».

Como es habitual en la métrica clásica, la serie de tercetos de la Epístola moral a Fabio se cierra con el broche solemne de un cuarteto, que insiste en el envío a un destinatario, real o simbólico: «Ya, dulce amigo, huyo o me retiro…»

En la brevedad de estos cuatro versos, todavía introduce el poeta un nuevo tema: debemos ser dueños de nosotros mismos, no esclavos de nuestros deseos. Lo había recomendado ya San Pablo a los Gálatas: «Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne». Defendían los estoicos la soledad, la meditación. Por ejemplo, Séneca: «Recógete en tu interior todo lo que te sea posible. Dios está cerca de ti, está contigo, dentro de ti».

Añade la Epístola algo que no es pura retórica: «Ven y verás el grande fin que aspiro». Subrayo el adjetivo: «grande». El estoicismo cristiano ha llamado a esta virtud «magnanimidad». La definió Santo Tomás, en la Suma Teológica: «Una tendencia del ánimo hacia cosas grandes». La lleva a su estética Miguel Ángel Buonarrotti: «La perfección no es cosa pequeña».

Culmina la Epístola con uno de los más hermosos versos de toda la lírica española: «Antes que el tiempo muera en nuestros brazos». No había más que decir ni cabía decirlo mejor.

Epístola moral a Fabio

prisiones son do el ambicioso muere

y donde al más astuto nacen canas;

el que no las limare o las rompiere,

ni el nombre de varón ha merecido

ni subir al honor que pretendiere (…)

Busca, pues, el sosiego dulce y caro,

como, en la oscura noche del Egeo,

busca el piloto el eminente faro;

que, si acortas y ciñes tu deseo,

dirás: «Lo que desprecio he conseguido»,

que la opinión vulgar es devaneo.

Más quiere el ruiseñor su pobre nido,

de pluma y leves pajas, más sus quejas,

en el monte repuesto y escondido,

que agradar lisonjero las orejas

de algún príncipe insigne, aprisionado

en el metal de las doradas rejas (…)

¿Qué es nuestra vida más que un breve día

do apenas sale el sol, cuando se pierde

en las tinieblas de la noche fría?

Qué es más que el heno, a la mañana verde,

seco a la tarde? ¡Oh ciego desvarío!

¿Será que de este sueño se recuerde?

¿Será que pueda ser que me desvío

de la vida viviendo, y que esté unida

la cauta muerte al simple vivir mío?

Como los ríos que en veloz corrida

se llevan a la mar, tal soy llevado

al último suspiro de mi vida.

De la pasada edad, ¿qué me ha quedado?

¿O qué tengo yo a dicha en la que espero,

sino alguna noticia de mi lado?

¡Oh, si acabase, viendo cómo muero,

de aprender a morir, antes que llegue

aquel forzoso término postrero;

antes que aquesta mies inútil siegue

de la severa muerte dura mano

y la común materia se la entregue!

Pasáronse las flores del verano,

el otoño pasó con sus racimos,

pasó el invierno con sus nieves cano;

las hojas que en las altas selvas vimos

cayeron, ¡y nosotros a porfía

en nuestro engaño inmóviles vivimos!

Temamos al Señor que nos envía

las espigas del año y la hartura

y la temprana lluvia y la tardía.

No imitemos la tierra, siempre dura

a las aguas del cielo y al arado,

ni a la vid cuyo fruto no madura.

¿Piensas acaso tú que fue criado

el varón para el rayo de la guerra,

para surcar el piélago salado,

para medir el orbe de la tierra

o el cerco por do el sol siempre camina?

¡Oh, quién así lo piensa, cuánto yerra!

Esta nuestra porción, alta y divina,

a mayores acciones es llamada

y en más nobles objetos se termina (…)

Un ángulo me basta entre mis lares,

un libro y un amigo, un sueño breve,

que no perturben deudas ni pesares.

Esto tan solamente es cuanto debe

naturaleza al parco y al discreto,

y algún manjar común, honesto y leve (…)

Una mediana vida yo posea,

un estilo común y moderado,

que no le note nadie que le vea (…)

Sin la templanza, ¿viste tú perfecta

alguna cosa? ¡Oh, muerte! Ven callada,

como sueles venir en la saeta (…)

Ya, dulce amigo, huyo y me retiro;

de cuanto simple amé rompí los lazos;

ven y verás al grande fin que aspiro

antes que el tiempo muera en nuestros brazos.

Otras lecciones de poesía:

- José María Pemán: Ante el Cristo de la Buena Muerte.

- Anónimo: A Cristo crucificado.

- José Zorrilla: Don Juan Tenorio.

- Fray Damián Cornejo: Soneto.

- Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre.

- Bécquer: Rimas.

- Cervantes: Soneto al túmulo de Felipe II.

- Antonio Machado: Retrato.

- Manuel Machado: Adelfos.

- Anónimo: La Misa de Amor (Romance).

- Rosalía de Castro: Dicen que no hablan las plantas.

- Valle-Inclán: Testamento.

- Baltasar del Alcázar: Cena jocosa.

- Pedro Salinas: La voz a ti debida.

- Rubén Darío: Lo fatal.

- Francisco de Quevedo: A una nariz.

- San Juan de la Cruz: Noche oscura del alma.

- Esperando la Navidad: Magnificat / El canto de la Sibila.

- Lope de Vega: Soneto 126.

- Pedro Muñoz Seca: La venganza de don Mendo.

- Francisco de Quevedo: Soneto de amor.